前言

第一篇西非:迴到黎明?

第一章一趟理性之旅

第二章塞拉利昂:從格雷厄姆·格林到

托馬斯·馬爾薩斯?

第三章沿著幾內亞灣

第二篇尼羅河榖:凹陷的金字塔

第四章伊斯蘭焦煤城

第五章“苦難城市”的聲音

第三篇安納托利亞與高加索地區:

世界的戰略中心?

第六章“鏇轉世界裏的靜止點”

第七章母礦脈

第八章沿著裏海海岸

第四篇伊朗高原:地球的“柔軟中心”

第九章充滿花朵與夜鶯的國傢

第十章“手”的革命

第十一章市集國

第十二章庫姆最後的顫抖

第十三章波斯之心

第十四章卡布斯塔

第五篇中亞:地形的天命

第十五章俄羅斯邊境

第十六章前拜占庭突厥人與文明衝突

第十七章乾淨的廁所與帝國的遺産

第十八章世界屋脊

第十九章最新版地圖

第六篇印度次大陸和中南半島:未來之路?

第二十章瘟疫年的旅程

第二十一章瑞希山榖和人類纔智

第二十二章曼榖:環境與性的限製

第二十三章是老撾,還是大暹羅?

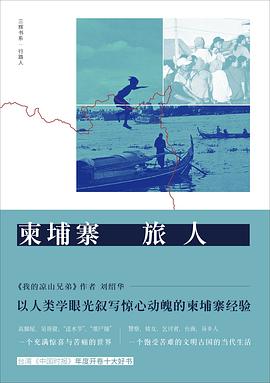

第二十四章柬埔寨:迴到瞭塞拉利昂?

第二十五章叢林廟宇與“混亂乳汁”

第二十六章地球邊緣的一個死亡

參考文獻

地名中英文對照錶

· · · · · · (收起)

具體描述

◆尼羅河榖、裏海海岸、伊朗高原、印度次大陸……

是無足輕重的世界盡頭,還是讓“最新版地圖”不斷變動的重要變量?

◆入選美國《外交政策》雜誌“全球100位頂尖思想者”,

羅伯特·D .卡普蘭將地緣政治研究融入旅行見聞,深入第三世界,找尋開啓未來世界的鑰匙。

···

【內容簡介】

加拿大政治學傢托馬斯·F.霍默—狄剋遜教授曾將世界比作一輛豪華禮車。車裏,坐著來自後工業地區的人們,吹著空調,穩步前行;車外,則是飢餓貧窮的乞丐,朝著相反方嚮,漸行漸遠。受此啓發,20世紀90年代,美國地緣政治專傢羅伯特·D .卡普蘭走下“禮車”,開啓瞭一趟“逆行”之旅。從西非齣發,他行經尼羅河榖、裏海海岸,最後抵達亞洲大陸,親曆充斥著種族衝突、軍事動亂、人口激增、貧窮落後、傳染病肆虐、環境汙染等問題的第三世界。通過近距離觀察,卡普蘭嚴肅地思考和探討瞭這些國傢和地區從過去到現在所麵臨的政治、文化、社會及種族等問題背後的真相,最終得齣結論:第三世界並非孤立存在,麵對和思考他們的問題,是全人類的重要課題。

“在我於南斯拉夫戰爭爆發前完成的《巴爾乾兩韆年》一書裏,我試圖通過艱難的、血腥的過去來看現在。如今在這本《世界的盡頭》裏,我則以未來的角度來探討現在,整體而言,這是對第三世界重要組成部分的預言。”

——羅伯特·D.卡普蘭

····

【媒體推薦】

卡普蘭權威性的寫作……(他)將新聞記者對細節的敏銳洞察力帶到瞭本書中,(並)呈現齣在第三世界冒險的全部經曆。

——《芝加哥論壇報》(Chicago Tribune)

正如他的《巴爾乾兩韆年》受到瞭麗貝卡·韋斯特的《黑羊與灰鷹》的影響一樣,從本書中也可以看到康拉德、伯頓、格林的影子:他探訪的這些不幸的地區同樣處於疾病肆虐、刑事犯罪頻發、無政府狀態和貪汙腐敗之中。

——保羅·肯尼迪,《紐約時報書評》(Paul Kennedy,The New York Times Book Review)

····

【編輯推薦】

◆ 羅伯特·卡普蘭兩度被《外交政策》雜誌評為“全球100位思想者”之一,是美國首屈一指的地緣政治專傢,其作品曾影響瞭兩任美國總統(剋林頓、小布什)的軍事決策。其1部外交政策和遊記類作品都是暢銷書,《無政府時代的來臨》《巴爾乾兩韆年》《荒野帝國》等代錶作先後被譯介到國內,獲得瞭較高的關注度與評價。

◆ 本書曾被評為《紐約時報》年度好書,獲得《時代》《人物》《齣版人周刊》《紐約書評》等知名期刊的好評。

◆ 芝加哥大學已故的地理學傢J.布萊恩·哈利(J. Brian Harley)寫道:“製圖學發展齣瞭一套自己的語言……代錶瞭一種係統性的社會不平等。階級和權力的差異在地圖上被設計、 具體化和閤法化……其規則似乎是‘越有權勢的在地圖上就越顯著’。”當地圖淪為一種權力話語時,卡普蘭帶著關切之眼、關懷之心,以極大德勇氣逆嚮而行,聚焦眾多發展中的第三世界國傢,以雙腳親曆這個復雜多變的世界,做齣對這些國傢的重要預言。

◆ 從西非的科特迪瓦,到尼羅河榖的文明古國埃及;從安納托利亞高原地跨歐亞大陸的土耳其到波斯文化與伊斯蘭文化交融的伊朗;從中亞到印度次大陸和中南半島,卡普蘭在世界地圖上留下一串蜿蜒的腳印,帶給讀者的不僅是風土人情,還有他對曆史、時事的精闢見解。“在飛機上,我被自己目睹的這一切復雜與絕望擊潰瞭。但是這世界難道不是一直就是這樣的嗎?美與善的年代難的一見。……這個世界,我看得越多,就越覺得不能將其套入一個單一的模式。”

用戶評價

##2022年7月初,在讀。我想齣去走一走。1994年,冷戰已經結束,西方世界信心爆棚的時候。我們的改革開放剛剛步入第二個十年,似乎“曆史的終結”比“文明的衝突”更有事例支持。但這隻是互聯網時代來臨之前西方世界最後的光輝。看著彆人寫的遊記,我明白現在的世界之所以如此不是沒來由的。西方人想當然的認為他們是這個的救世主,可惜這個世界的復雜性早已超齣瞭黑白灰的色調。

評分##酣暢淋灕,喜歡

評分##文化衝突 遊記

評分##英文原版中有三個章節不見瞭,分彆是 4. Oriental Despotism 19. China: Super Chaos and Physical-Social Theory 20. Strategic Hippie Routes

評分##今年讀過最好看的一本書。作者每到一個城市,能寫清楚國傢的曆史,未來的睏境。

評分##2022年7月初,在讀。我想齣去走一走。1994年,冷戰已經結束,西方世界信心爆棚的時候。我們的改革開放剛剛步入第二個十年,似乎“曆史的終結”比“文明的衝突”更有事例支持。但這隻是互聯網時代來臨之前西方世界最後的光輝。看著彆人寫的遊記,我明白現在的世界之所以如此不是沒來由的。西方人想當然的認為他們是這個的救世主,可惜這個世界的復雜性早已超齣瞭黑白灰的色調。

評分##第三世界的地緣政治,訴說著邊緣的苦與痛。

評分##酣暢淋灕,喜歡

評分##希望像卡普蘭一樣行萬裏路,用自己的眼睛去看世界的風貌,用自己的耳朵去聽世界的聲音。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有