具体描述

内容简介

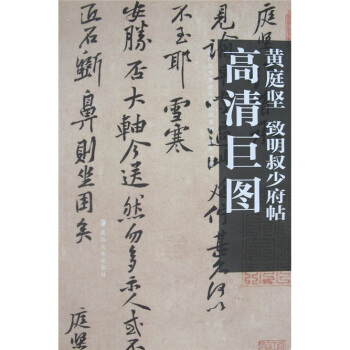

庭坚顿首。承见谕。早当过此。延伫甚久。何以不至耶。雪寒。安胜否。大轴今送。然勿多示人。或不解此意。亦来索。匠石斫鼻。则坐困矣。庭坚顿首。明叔少府同年家。作者简介

黄庭坚(1045-1105),字鲁直,号山谷道人,晚号涪翁,世称“黄山谷”、“黄鲁直”,洪州分宁(今江西修水)人。北宋诗人、词人、书法家,“宋四家”之一,宋治平四年进士。历官叶县尉、北京国子监教授、校书郎、著作佐郎、秘书丞、涪州别驾、黔州安置等。黄庭坚在书法上楷、行、草皆工,其楷、行书用笔逆入平出,善以顿挫之法行之,行笔厚重又不乏轻灵,一笔之中变化丰富,结构上中宫紧缩,主笔极力伸展,犹如长枪大戟,痛快淋漓;其草书点画纷披,潇洒沉着,不见字形,唯观神采,变幻莫测。传世书迹较多.主要作品有《李白忆旧游诗帖》、《诸上座帖》、《松风阁诗》、《寒食诗跋》、《廉颇蔺相如列传》等。内页插图

前言/序言

用户评价

这本书的装帧设计实在太精美了,初拿到手就被它的质感所吸引。纸张的选择非常考究,那种微微泛黄的纹理,让人感觉仿佛真的触摸到了古人的墨迹。装订上也看得出下足了功夫,平整而坚固,翻阅起来非常顺手,完全没有廉价印刷品的粗糙感。封面设计更是别出心裁,虽然只是简单的线条勾勒,却将某种沉静而高古的气韵表达得淋漓尽致,让人在阅读之前就已经对书中所蕴含的文化底蕴产生了敬畏之心。我特别喜欢它在细节处理上的用心,比如内页的留白,疏密有致,使得文字在视觉上有了呼吸的空间,即便是长时间阅读也不会感到疲劳。这种对物质载体的极致追求,无疑提升了阅读体验的层次,让人觉得手中的不只是一本书,更是一件值得收藏的艺术品。它成功地架起了一座桥梁,连接了现代读者与那遥远而充满韵味的古典美学之间,让人在翻阅的每一个瞬间,都能感受到出版方对文化传承的尊重与热爱。

评分这本书的选材和编排逻辑,展现出一种深邃的洞察力,它不仅仅是简单地罗列资料,更像是在构建一个有机的知识体系。作者(或者说是编者)显然对所涉猎的领域有着极为扎实的功底,对于不同侧面的信息点进行了精妙的穿插与对比,使得原本可能显得晦涩的议题,变得清晰易懂且富有启发性。我尤其欣赏它在论述角度上的多维性,没有采用单一僵化的视角去解读,而是允许存在张力与解读空间,这极大地激发了读者的主动思考。每当读完一个章节,总能带来一种“原来如此”的豁然开朗感,而不是被动接受灌输。这种叙事节奏的把控,高低起伏,引人入胜,让人忍不住想要一口气读完,去探索下一个转角会揭示出何种精妙的图景。它在学术的严谨性和大众的可读性之间,找到了一个近乎完美的平衡点,这在同类题材中是相当难得的成就。

评分如果用一个词来概括阅读这本书后的感受,那大概是“沉浸式的时空穿越”。作者的叙述笔触极为生动,仿佛能看到历史场景在眼前徐徐展开,那些久远的人物不再是教科书上扁平的名字,而是拥有了鲜活的性格、复杂的动机和真实的挣扎。我感觉自己像一个隐形的观察者,亲历了那些关键的历史瞬间,感受到了字里行间流淌着的时代脉搏。这种叙事魔力,源于作者高超的细节捕捉能力和对人性的深刻洞察。他没有刻意去拔高或贬低历史人物,而是以一种近乎平视的姿态去展现他们的复杂性,使得历史的阐释不再是单向度的说教,而变成了多维度的对话。每次合上书卷,心中都会久久回荡着那种跨越时空的共鸣感,让人对历史的理解更加立体、更加充满敬畏和同情。

评分这本书的注释和索引系统做得极为细致和专业,这一点对于深度阅读者来说简直是福音。很多时候,面对古代典籍或专业术语,若没有详尽的旁注或精准的索引,阅读体验会大打折扣,甚至产生误解。然而,在这本书中,无论是最细微的典故出处,还是晦涩难懂的专业词汇,都有清晰、权威的解释和追溯来源,而且这些解释本身也写得深入浅出,绝非简单的词典式罗列。索引的编排逻辑清晰,查找效率极高,使得我能够快速地在不同章节之间进行交叉验证和深入探索,极大地拓展了我的研究路径。这种对学术规范的尊重和对读者便利性的极致考虑,体现了出版团队极高的专业素养和责任心,让我在求知探索的路上,几乎没有遇到任何因为信息缺失或查找困难而产生的阻碍。

评分阅读这本书的过程,对我个人气质的熏陶作用是难以言喻的。它仿佛是一股清流,涤荡了日常生活中积累的浮躁与喧嚣。文字的韵律感非常强,读起来抑扬顿挫,带着一种特有的古雅之气,潜移默化中,似乎连我自己的言谈举止也染上了一丝沉稳和内敛。我发现自己开始更关注事物的内在肌理,而不是仅仅停留在表面的光鲜亮丽。书中某些段落的措辞,精炼到了极致,每一个字都仿佛经过了千锤百炼,蕴含着深厚的意味。这种对语言艺术的精雕细琢,无疑是对读者审美情趣的极高培养。它教会我如何在快节奏的生活中,慢下来,去细品那些经得起时间考验的美好事物,找到内心的定力和安宁。这本书不只提供知识,更提供了一种生活和思考的态度,这是我从许多纯粹的工具书中学不到的宝贵财富。

评分⑤教学生抓重点.教学难免有意外,课堂难免有突变,应对教学意外、课堂突变的本领,就是我们通常说的驾驭课堂、驾驭学生的能力。对教师来说,让意外干扰教学、影响教学是无能,把意外变成生成,促进教学、改进教学是艺术。生成相对于教学预设而言,分有意生成、无意生成两种类型;问题生成、疑问生成、答案生成、灵感生成、思维生成、模式生成六种形式。生成的重点在问题生成、灵感生成。教学机智显亮点.随机应变的才智与机敏,最能赢得学生钦佩和行赞叹的亮点。教学机智的类型分为教师教的机智、学生学的机智,师生互动的机智,学生探究的机智。机智常常表现在应对质疑的解答,面对难题的措施,发现问题的敏锐,解决问题的灵活。

评分确实不错,便宜,质量还好,我也很喜欢书法

评分1.西周文王说 北宋欧阳修《集古录跋尾》:“韦应物以为周文王之鼓,宣王刻诗”,葛立方《韵语阳秋》引韦应物《石鼓歌》:“周文大猎兮岐之阳”等,认为石鼓为西周文王时之遗物。但韦诗原句为“周宣大猎兮岐之阳”,故“文王说”的出现应与上述二人误将韦诗中“周宣”引为“周文”有关。尽管“文王说”立论依据并不充分,但仍有一定市场,明代朱国祚《石鼓歌》中仍有“疑义莫定文成宣”这样的看法。

评分说大话的人像爆竹,响一声就完了。鉴唯明,始能照物;衡唯平,始能权物。

评分读书不是证实人有多聪明,而是成就人有多智慧。——叶千华

评分谦虚是学习的朋友

评分确实不错,便宜,质量还好,我也很喜欢书法

评分习惯性好评,日后再追加评论。

评分质的要求,对教育规律的把握,对教学艺术的领悟,对教学特色的追求。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有