具体描述

内容简介

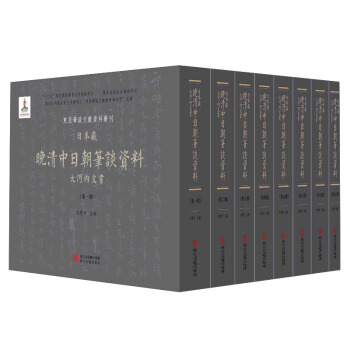

《大河内文书》原件现存8种78卷76册,因由日人大河内辉声保管并整理而得名。现分别收藏于日本早稻田大学图书馆、大东文化大学图书馆、赖政神社等地,是1875年至1882年间中日朝三国文人的笔谈记录,参加笔谈的中国人既有黄遵宪、黎庶昌、何如璋等驻日外交官,也有罗雪谷、王治本等民间文人,内容涉及政治、历史、文学等多方面,真实再现了一百多年前三国文人友好交流的历史,是研究近代史、东亚文化史的第一首资料,价值不菲。《日本藏晚清中日朝笔谈资料:大河内文书(全彩影印本 套装共8册)》精装八册,按原件顺序彩色影印出版,真实地保存了文献原貌,并制作《大河内文书》佚存一览表、《大河内文书》细目、笔谈人物小传并索引三种附录,便于研究者使用。

用户评价

深入阅读这些中日朝的笔谈记录,最令人震撼的是那种扑面而来的“时代感”。这些文字,无论是中文的文言文,还是日文的汉字夹杂假名,都带着鲜明的时代烙印,充满了当时特有的外交辞令、地域性表达习惯,以及身份认同的微妙变化。要真正理解这些文书背后的潜台词,需要对当时的语言规范和文化礼仪有深刻的理解。这套影印本的价值就在于,它把这些“原生态”的语言材料直接呈现在我们面前,使得语言学和历史学研究者可以从最底层——字词的选择、句式的构造——去解构当时的权力关系和文化心态。这对于研究近代中国与周边国家在认知层面上的互动张力,提供了第一手、未经现代学术修饰的语料,这比任何二次解读的译文都要来得珍贵和可靠。

评分这套书的装帧设计也体现了对使用者体验的深度考量。八册的配置,虽然分量十足,但内容划分似乎经过了精心的编排,使得查找和比对特定时期的资料时,不会感到无从下手。我特别欣赏它在版式布局上的处理,虽然是原貌影印,但周边的空白和页眉页脚的留白处理得恰到好处,既尊重了原始文献的形态,又保证了阅读的舒适度。对于需要经常在不同文书间交叉比对的读者来说,这种清晰的分册和合理的页码标记显得尤为重要。它不像某些影印本那样,为了追求“原汁原味”而牺牲了可读性,而是在历史真实性和现代学术需求之间找到了一个非常优雅的平衡点。这套书的物理形态本身,就是一种向严谨治学态度的致敬。

评分作为一名长期关注东亚近代史的学者,我必须强调这套“大河内文书”的史料价值之高,它远超一般档案汇编的范畴。它不仅仅是简单的文书堆砌,而是构成了一个极其细致的互动网络。通过这些笔谈往来,我们得以窥见晚清政府在面对日益加剧的外部压力时,内部决策层的心态波动、策略调整以及不同派系之间的博弈。例如,在处理某次边境冲突的电报往来中,可以清晰地对比出总理衙门与地方大员在信息传递和决策倾向上的差异,这种差异在以往的官方史料中往往被过度简化了。大河内先生作为重要的民间或半官方中间人所掌握的材料,其信息的广度和深度是纯粹官方档案难以企及的,它提供了一个观察历史的独特“侧面视角”,补充了宏大叙事下被忽略的人性、情感和非正式沟通的痕迹。

评分从收藏价值的角度来看,这套《日本藏晚清中日朝笔谈资料:大河内文书》绝对是近代史研究者书架上不可或缺的“镇馆之宝”。考虑到这类珍贵一手资料的稀有性和未来获取的难度,全彩影印本的推出无疑是一次重要的文献普及行动。它确保了未来几代研究者都能够便捷地接触到这些核心史料,不必受制于地点的限制和档案保护的脆弱性。尽管初次投入的成本较高,但从长远来看,它所节省下来的田野调查和复制获取成本,以及带来的研究效率提升来看,这笔投资是极其划算的。它代表着一种对知识传承的责任感,将那些原本可能束之高阁的宝贵档案,以最精良的形态,带到了每一位需要它们的研究者手中。

评分这本书的装帧和印刷质量简直是物有所值,拿到手就觉得沉甸甸的,是那种非常扎实的学术精品。全彩影印的呈现方式,对于研究晚清时期中日朝三方笔谈资料来说,是无可替代的便利。那些泛黄的纸张、遒劲的墨迹,透过高清的印刷还原出来,仿佛能感受到历史的呼吸。尤其是一些涉及到敏感外交措辞或官员批示的文书,色彩的细微差别和笔触的力度都能被清晰捕捉,这对文字辨识和历史语境的重建至关重要。我之前在其他地方看到的资料多是黑白缩印,很多细节都被抹杀了,比如印章的朱砂色泽、信函边缘的折痕,这些看似琐碎的元素,恰恰是判断文书真实性和当时情境的旁证。这套书在细节处理上的用心,让研究工作效率大大提升,不再需要花费大量时间去猜测模糊的字迹或残缺的图章,为深度挖掘历史提供了坚实的技术保障。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![博雅经典阅读文丛:西方文明简史 [A Brief History of Western Civilization] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12068608/58356230N055bfb5e.jpg)

![世界毒物全史:毒物史话 [World History of Poison:History of Poison] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12077344/58453158Nb817d4a1.jpg)

![黄河中下游地区汉至西晋模型明器研究/河南博物院学术文库 [Model Burial Objects from Han to Western Jin Dynasties in the Middle and Lower Reaches of the Yellow River] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12078076/585ce81fNea8f1697.jpg)