具体描述

内容简介

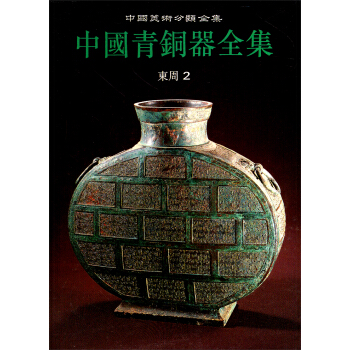

春秋时期的晋国和战国初期的韩、赵、魏三国,青铜铸造业十分发达,鎏金、镶嵌、线刻、镂雕等各种先进技术相继出现,并达到空前境地。《中国美术分类全集·中国青铜器全集:东周2》选录春秋和战国韩、赵、魏及其周围地区戒狄的青铜器精品170余件(套),包括本世纪二、三十年代出土和1949年以来若干次大规模考古发掘的典型器。全部图版均为彩色精印,后附图版说明。

目录

东周晋及韩、趟、魏青铜器概述图版

一、弦纹鼎

二、回纹鼎春秋早期春秋早期

三、窃曲纹鼎春秋早期

四、窃曲纹鼎春秋早期

五、变形兽纹流鼎春秋早期

六、七、八、镂空蟠蛇纹鼎春秋中期

九、蟠蛇纹鼎春秋中期

一〇、蟠蛇纹鼎春秋中期

一一、一二、蟠蛇纹鼎春秋中期

一三、变形兽纹流鼎春秋中期

一四、蟠蛇纹鼎春秋晚期

一五、镶嵌龙纹鼎春秋晚期

二六、一七、一八、夔龙凤纹鼎春秋晚期

一九、二〇、牛头龙纹鼎春秋晚期

二一、蟠龙纹鼎存秋晚期

二二、蟠龙纹鼎春秋晚期

二三、蟠龙纹鼎春秋晚期

二四、蟠龙纹鼎春秋晚期

二五、二六卧牛龙纹鼎春秋晚期

二七、卧虎龙纹鼎春秋晚期

二八、蟠龙纹鬲春秋晚期

二九、董矩方瓯四周晚期春秋早期

三〇、蟠龙纹厂春秋晚期

三一、蟠龙纹厂春秋晚期

三二、弦纹篮春秋早期

三三、交龙纹筐春秋

三四、三五蟠蛇纹篮春秋晚期

三六、变形兽纹铺四周晚期春秋早期

三七、镶嵌狩猎纹豆春秋晚期

三八、四虎蟠龙纹豆春秋晚期

三九、镶嵌粗蛇纹豆春秋晚期

四〇、四一、蟠蛇纹豆春秋晚期

四二、交龙纹方座豆春秋晚期

……

前言/序言

用户评价

作为一名长期关注古代金属工艺的爱好者,我特别期待看到东周青铜铸造技术上是否有质的飞跃。这个时期正是“范铸法”成熟并向更精细化发展的关键阶段,比如冷铸、失蜡法等技术的应用迹象。我翻阅了书中关于几件大型编钟和鼎的介绍,图版清晰度毋庸置疑,能清晰看到铸造接口和范线残留的痕迹。但是,书中对这些技术细节的文字描述相对保守,多集中于对器物形制和装饰主题的描述。我非常希望能看到对这些器物断面结构的三维重建分析图,或者对胎体厚度、合金成分进行探讨,哪怕只是基于现有考古报告的推测也好。例如,某些器物的圈足部分或附件的连接处,其处理工艺的精细程度,直接反映了范模制作的复杂程度。这本书虽然展示了“结果”,却较少深入探讨“过程”。对于那些热衷于复原古代工艺的读者来说,这本书提供的技术线索稍显不足,更像是为“看”青铜器而设,而非为“理解”青铜器制造的艰辛和智慧而设。我希望看到更多关于模具制作的探讨,而不仅仅是对最终成品的赞叹。

评分这本厚重的青铜器图录,拿到手就感觉沉甸甸的,光是翻开扉页,那精美的排版和清晰的图像就让人心生敬畏。我本是抱着研究东周时期礼器制度的初衷来翻阅它的,原本设想中能看到大量关于鼎、簋、鐎斗等典型礼器的数据比对和纹饰解析。然而,当我深入阅读后,发现这本书的视角似乎更为宏观,它似乎更着重于对青铜器整体风格演变脉络的勾勒,而非单个器物的微观考证。比如,其中关于春秋中期楚系青铜器上开始大量出现铺陈、繁缛的“蟠虺纹”和“窃曲纹”的论述,虽然精彩地展示了吴越文化与中原礼制相互渗透的复杂性,但对于具体某一件出土于特定墓葬的特定器型,例如镈或钟群的音律学意义,提及得相对简略了。我期待能看到更详尽的铭文拓片细节和逐字释读,以及对这些铭文所反映的诸侯国政治权力交替的深入分析,但这本书更像是一部侧重于视觉艺术史的编年史,而非考古学报告的汇编。对于那些希望深入到墓葬考古细节和器物功能考证的专业人士来说,可能需要结合其他配套文献才能构建一个完整的知识体系。这种对艺术性和通史性的侧重,使得它更像是一部面向艺术史学者的“青铜之美”鉴赏手册,而不是纯粹的“器物考”。

评分我对东周青铜器中兵器和车马器所占的比例一直很感兴趣,因为这部分器物直接反映了当时战争形态和贵族阶层的出行方式,与礼器体系展现的“礼乐”面貌形成了有趣的对比。我翻找了目录,确实收录了部分戈、矛和青铜剑的图片。然而,与那些气势恢宏的礼器相比,兵器和车马器的图录部分显得有些单薄和零散。尤其是一些在战国中后期广泛使用的复杂弩机零件或马具部件,它们在造型上的创新和功能性设计,是研究当时军事科技演进的绝佳材料。这本书似乎将绝大部分的笔墨和版面资源倾注在了那些具有高度礼仪象征意义的重器之上,而对这些实用性器物的展示,更像是作为一种补充性的材料存在。比如,某些楚系车軎或带有狩猎场景纹饰的青铜镜,其纹饰语言往往比礼器更加生动和世俗化,但在本书中,它们的分量明显不足,图注也相对简略。这让这本书的整体倾向性偏向了宗庙和朝堂文化,对于反映社会生活和军事斗争的青铜器领域,探索得不够彻底和深入。

评分这本书的装帧和印刷质量确实是顶级的,每一张图片都像是艺术品,色彩还原度很高,即便是铜锈的质感也能通过高清的摄影技术展现出来,这对于进行纹饰研究来说是极大的便利。不过,在文献引用和学术规范性方面,我作为一名习惯于严谨学术规范的读者,发现了一些可以改进之处。例如,对于某些重要文物的出土信息——具体的墓葬编号、发掘单位以及当时的整理报告来源——在图注中往往不够明确,仅标注了“某省博物馆藏”或“某考古所提供”。虽然这可能是版权或资料获取的限制,但对于希望追溯原始考古报告、核对器物上下文的读者来说,提供了很大的阅读障碍。一部旨在成为“全集”的著作,其学术的严谨性应当体现在对每一个信息源头的追溯上。相比于一些国外出版的中国古代器物图录,这本书在对文献引注的细致程度上,还有提升的空间,它更偏向于向大众展示“精品”,而非为后来的研究者提供一个扎实的、可供交叉验证的文献基础。

评分我当初购买这本书,主要是冲着“东周”这个时间断限去的,希望能一窥周王室衰微后,诸侯国之间那种既模仿周礼又各自为政的文化张力如何在青铜器上得到体现。特别关注的是那些带有大量“物勒工名”款识的器物,因为那几乎是研究当时手工业生产组织和技术水平的直接证据。遗憾的是,这本书虽然收录了不少精美的带铭文器物图片,但对于铭文本身的解读,似乎并没有给予足够的篇幅来探讨其背后的社会经济意义。例如,对于一些长篇铭文,书中往往只提供了大致的译文或概述,而对其中出现的如“司工”、“工正”等官职的细致辨析,或者对铭文中记载的婚嫁、会盟等事件与同时期史书记载的交叉验证,着墨不多。这让我感觉,这本书更像是将青铜器作为一种“器形”和“纹饰”的载体来研究,而非将其视为承载了当时政治、法律和契约精神的“文本”。如果能加入更多关于铭文在不同地域(如晋系、秦系)的变异情况对比,或者对特定铭文的书法风格进行专门的分析,那这本书的学术价值无疑会再上一个台阶。现在的呈现方式,更像是对现有成果的梳理和展示,缺少了一些将细节与宏大历史叙事紧密结合的努力。

评分这一卷第一个著录的大都会的禁,最后个是天津的禁。马上就能看到了呢

评分送货很快,书的包装很好,印刷质量不错

评分这一卷第一个著录的大都会的禁,最后个是天津的禁。马上就能看到了呢

评分很好的书,可惜京东上不全,又在书店里补了基本,值得收藏

评分这一卷第一个著录的大都会的禁,最后个是天津的禁。马上就能看到了呢

评分很好的书,可惜京东上不全,又在书店里补了基本,值得收藏

评分很好的书,可惜京东上不全,又在书店里补了基本,值得收藏

评分送货很快,书的包装很好,印刷质量不错

评分很好的书,可惜京东上不全,又在书店里补了基本,值得收藏

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![流失国宝争夺战 [Loot:The Battle over the Stolen Treasures of the Ancient World] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11455748/rBEbSFNpg_AIAAAAAA_lmDMHJZgAAAAoAHsvm8AD-Ww641.jpg)

![李世民时代 [The Era of Lishimin] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11605905/54a9dc7cNff339f30.jpg)

![新史学·第十三辑:艺术史与历史学 [New History:Art History and Historiography] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11662833/551e01c5N82f2c17e.jpg)

![山西故事 历史事件 [Shanxi Story Books Historical Events] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11725832/55b60696N316ec467.jpg)