具体描述

内容简介

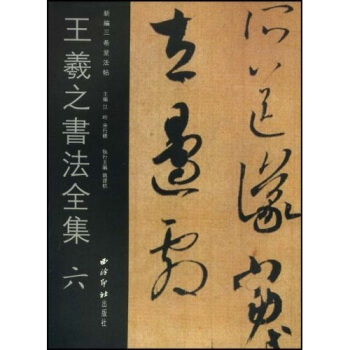

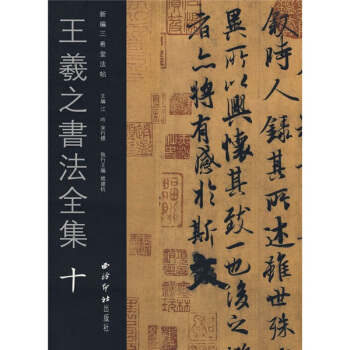

《王羲之书法全集10》原则上按照字体来编写王羲之书法作品之序列。首先为小楷,其次为行书,复次为草书,最后为集王字书法作品。全部作品之后,附以各帖之简要文字说明。《王羲之书法全集10》将传世王义之书法作品之墨迹(草原本)归为一类,旨在突显墨迹(摹本)对于研究王书之重要,并且将墨迹(摹本)与刻本并观,意在体现二者之差异。《王羲之书法全集10》所依据之认错 本主要为宋刻法帖。少量作品取自明清所刻法帖。

王书大都散见于各从帖中。《王羲之书法全集10》择要将部分刻本不同之作品置于一处,以资互校。

王书一帖多名现象甚为普通。《王羲之书法全集10》采用较通行之称谓,另交其别称归入作品说明部分。

王书中个别文字之释文向来说法不一。《王羲之书法全集10》则选用相对合理、流行较广之说。有的文字辨读不出来。待考。

内页插图

前言/序言

右军之书,代多称习,良可据为宗匠,取立指归,岂唯会古通今,亦乃情深调合。致使摹榻日广,研习岁滋,先后著名,多从散落,历代孤绍,非其效欺。试言其由,略陈数意。止如《乐毅论》《黄庭经》《东方朔昼赞》《太师箴》《兰亭集序》《告誓文》,斯并代俗所传,真行绝致者也。此有唐书论家孙虔礼之记右军书也。虔礼,武后朝人,官至率府参军,仕途困踬,陈子昂有称『不遇人』也。其生既晚,又未历秘书诸职,所举『代俗所传,真行绝致者』,尽人内府,缄秘已深,褚遂良穴右军书目移详记之。民间所见并出临摹。临摹之本,高下差池,初榻外赠如《乐毅》六本,《兰亭》八本,出自趟模、韩道政、冯承素、诸葛贞(恩桢)、汤普彻诸撮书入之手,外问新出,又本之斯。加上《太师箴》未见流传,《黄庭》《道德》名目歧异,与《乐毅》《画赞》全为小楷钞本。钞者功在文字,敬正是命,无涉意气加减,虔礼之所谓『写《乐毅》则情多怫郁,书《画赞》则意涉瑰奇,《黄庭经》则恰惮虚无,《太师箴》又纵横争折。暨乎兰亭兴集,田心逸神超;私门诫誓,情拘志惨』云,直是臆评。

用户评价

不得不提的是,随书附赠的那些导读文字,可以说是画龙点睛之笔,体现了编纂者的深厚学养。这些文字并非那种空泛的赞美之词,而是真正深入到了技法层面。比如,有一段文字细致地分析了《黄庭经》中“点”与“捺”的微妙关系,指出在不同篇幅中,王羲之如何通过控制笔头的侧锋角度来制造空间感,这种精微的观察令人叹服。更有趣的是,其中穿插了一些关于“用笔与心境”的哲学探讨,将书法从单纯的“写”提升到了“观照自我”的境界。这种将艺术鉴赏与传统文化精神相结合的叙事方式,让阅读体验不再是枯燥的临摹指导,而更像是一场与古人智慧的深度对话。我个人非常欣赏这种“以文解画,以画证文”的平衡感,让读者在欣赏墨迹的同时,也能提升自己的文化素养。

评分这套《王羲之书法全集10》的装帧设计,着实让人眼前一亮。从外封的纸张触感来看,明显是经过精心挑选的,那种略带粗粝又不失温润的质地,摹写着千年前古人的风骨。内页的米黄色调处理得非常到位,既能减少长时间阅读带来的视觉疲劳,又最大限度地还原了拓本或手稿的年代感。尤其是那些细节的处理,比如题跋处的印章位置、装订处的线装风格,都透着一股“惜古人”的匠心。我尤其欣赏的是,它在部分核心名篇的展示上,采用了高清原色扫描,那些墨痕的浓淡干湿、笔锋的提按顿挫,几乎是立体地呈现在眼前,仿佛能感受到晋人那一刻运笔的呼吸。要知道,以往很多版本在放大时,线条边缘总会出现令人心悸的锯齿感,但这套书似乎解决了这个问题,使得即便是微小的“蚕头燕尾”也能看得一清二楚。它不仅仅是一本展示作品的画册,更像是一个精心布置的展览空间,让人沉浸其中,细细揣摩每一笔的来龙去脉。翻阅的过程,本身就是一种对历史文物的敬畏和享受。

评分从文献价值的角度来看,这套书的考证工作做得是相当扎实的,这一点值得称赞。我特别关注了其中几件存世量极少、真伪一直存在争议的作品,例如某件行书小品。书后的注释部分,详尽地罗列了历代主要书家和鉴定家的不同观点,并引用了出土文献或碑刻进行旁证。这种严谨的态度,确保了我们看到的不仅仅是“美”,更是“可信的历史记录”。相较于市面上一些只追求视觉冲击力而忽略出处和流传脉络的版本,这套书无疑更适合作为研究参考资料使用。它并没有回避争议,而是将争议也呈现出来,让读者自己去权衡、去思考,体现了一种开阔的学术胸襟。对于需要进行论文写作或者深度临摹的专业人士来说,这种详实的背景信息是不可或缺的“定海神针”。

评分我是一个对“临摹工具书”要求极为苛刻的人,这套《王羲之书法全集10》在这一点上,可以说达到了我的预期,但仍有提升空间。首先,字帖的字号排布非常合理,既有原大图供细节揣摩,也有缩小的对临版本供练习时参考,布局上做到了动静结合。然而,在临摹辅助方面,我期望能看到更具创新性的设计。比如,是否可以考虑在部分经典篇目后,附带一个可撕下的、带有细微米字格或九宫格的半透明描红层?我知道这会增加成本和复杂性,但对于需要精确把握间架结构的学习者来说,这种即时的“辅助线”引导,其效率远高于自己用尺子比对。目前的版本更多地依赖于读者自身的眼力来“揣摩”,虽然意境高远,但对于需要“肌肉记忆”的初学者,可能略显门槛过高,期待未来修订版能在这方面有所突破。

评分我对这本书的编排逻辑提出了一个小小的疑问,或者说,这是一个我个人偏好的探讨。我注意到,这第十卷似乎将重点放在了“行草的过渡与成熟”阶段,收录了大量被认为是王羲之后期风格定型的作品。然而,对于初学者而言,如果缺少一个清晰的、按时间脉络梳理的“字形演变图谱”,可能会在理解其风格的连贯性上略感吃力。举个例子,比如几件公认的早期楷书墨迹与后期那种飘逸潇洒的草书放在一起对比时,如果中间少了几个关键的“桥梁性”作品来过渡,读者的心神可能会有点跟不上。当然,编辑的用意可能是想集中展示某一种美学高度,但对于想系统学习其“内功心法”的爱好者来说,这种打破时间线的集中展示,反而需要读者具备更强的自行梳理能力。我希望未来能看到一个附录,用图示化的方式,标明从欧体到“二王”的风格转折点,那将使这套书的实用价值再上一个台阶。

评分没有话说了精彩没有话说了精彩

评分花了好几百银子,买了全套

评分重点、难点、考点,高度负责的态度对考题的精准预测,令考生受益无穷。 你们资料里的真题都是有答案的吗?答案权威吗? 答:我们的资料目录里详细标明了哪些真题是有答案的,请参看具体的资料目录。 全国几乎没有院校会提供具体的答案,我们的真题答案也是由高分研究生做出的,我们也要求研究生在制作答案时,和其他同学一起对照答案,争取做出最符合采分点的答案。但是,此部分答案主要还是一个参考作用,希望大家从已考上的学长做出的答案中,总结出答题的方法和技巧。这才是真题参考答案的最重要的作用。

评分此用户未填写评价内容

评分买了一套,收藏用,对书法很有帮助。

评分买了一套,收藏用,对书法很有帮助。

评分主讲科目:高等数学 考研数学名师,应用数学博士后、教授、研究生导师,高校数学教育科研项目带头人。

评分图书印刷质量很好,纸的材质厚实,真人真迹,文字清晰漂亮,值得收藏或购买,书店原价,走之,京东,来也。

评分很好?

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有