圖片目錄

從頭說起:J.S.巴赫、J.C.巴赫、C.P.E.巴赫

要像油在流:莫紮特

三度、六度和八度:剋萊門蒂

側坐和旅行演齣:杜賽剋、剋拉默、沃爾弗爾、施戴貝爾特

弦彈斷,手抬高:貝多芬

過渡時期:車爾尼、韋伯

從愛爾蘭到波希米亞:菲爾德、鬍梅爾、卡爾剋布雷納、莫謝萊斯

浪漫主義以及浪漫主義的規矩

肺結核、浪漫派、詩人:肖邦

雷鳴、閃電、蠱惑、性感:李斯特

老琶音、沙龍音樂傢和對美國的滲入:塔爾貝格、梅耶、赫爾茨

其他沙龍音樂傢和八度“革命”:普萊耶爾、德賴蕭剋

兩個敏感的鋼琴傢:阿爾坎、亨澤爾特

第一個美國人:戈特沙爾剋

德高望重的鋼琴傢:門德爾鬆、哈雷、剋拉拉‧舒曼

暴君和理性主義者:彪羅、戈達爾

神父的孩子們:賴內剋、陶西格、門特、奧赫、裏維-金

來自東方的霹靂:安東‧魯賓斯坦、尼古拉‧魯賓斯坦

法國式的乾淨、精確和典雅:聖-桑、普朗泰、普尼奧、裏斯勒

李斯特的門生和萊謝蒂茨基的門生繼承大業:萊謝蒂茨基、舒爾霍夫

大天使降臨人間:帕德雷夫斯基

小巨人以及李斯特製造的其他巨人:達爾伯特、羅森塔爾、紹爾、約瑟菲、格裏夫、弗裏德海姆

萊謝蒂茨基的門徒:加布裏洛維奇、弗裏德曼、莫伊謝耶維奇

肖邦巧匠、佛陀和其他人:帕赫曼、戈多夫斯基、格蘭傑

女士們:卡雷尼奧、艾西波夫、蔡斯勒

鍵盤旁的作麯傢們:阿爾貝尼斯

鍵盤旁的浮士德博士:布索尼

完美有加:霍夫曼

清教徒:拉赫瑪尼諾夫

當時的幾個頭牌明星:鮑爾、列維涅、科爾托、薩馬羅夫

新的哲學,新的風格:普羅科菲耶夫、蘭多芙斯卡

再造瞭貝多芬的人:施納貝爾

浪漫主義仍在燃燒:霍洛維茨、魯賓斯坦

二十世紀諸多學派:阿勞、吉澤金、塞爾金

解凍之後:吉利爾斯、李希特、阿什肯納齊、貝爾曼

時髦的巴赫:古爾德

兩個受到頂禮膜拜的偶像:布倫德爾、波利尼

美國製造:剋萊本、博利特、古鐵雷斯、佩拉希亞

人名對照

· · · · · · (收起)

具體描述

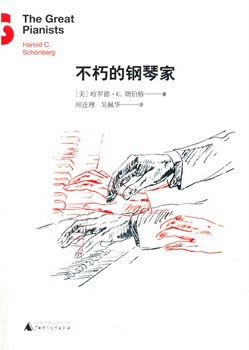

從莫紮特“像油在流”的神奇連音,到貝多芬海洋般洶湧澎湃;從剋拉拉•舒曼“鉛筆素描般清晰”的觸鍵,到魯賓斯坦火山般濃艷的演奏——《不朽的鋼琴傢》一書栩栩如生地刻畫瞭有史以來最偉大的鋼琴傢群像。榮獲普利茨奬的評論傢兼作傢哈羅德•勛伯格生動地介紹瞭每一位藝術傢的錶演風格,甚至他們令人捉摸不透的癖好。作者搜遍每一片材料,將其一一羅列,並加以分析闡釋。勛伯格充滿智慧、幽默風趣的文風令本書超越瞭音樂的範疇,即使是對音樂一竅不通的人也會忍不住一看到底。

用戶評價

##1.鋼琴大師不是神童就是天賦異稟 2.專業路綫名師生産,主要集中在德國、波蘭還有俄羅斯 3.熱愛是所有鋼琴傢對音樂的基本共識,而最終的目標是追名逐利,已然不重要

評分##有的說法還是值得考量的

評分##趣味-音響 到 詮釋-炫技 的矛盾融閤發展史

評分##入門不錯,對當代幾個鋼琴傢,很多都被忽略瞭,且有點偏袒 阿什和玻璃泥啊

評分跳著讀完,和田藝苗老師那邊很類似。預期做個時間綫還不如挑五到十位認真寫寫。其實也沒什麼可寫的吧,基本上就是吸收曆史資料,抽象成自己的語言。所以還蠻無聊的。

評分##讓人不時會心微笑。還蠻好看的。

評分##說是入門書吧但細節裏有很多沉澱的學識和私人趣味,重讀能不停發現彩蛋和會心之處。

評分##讓人不時會心微笑。還蠻好看的。

評分##1.鋼琴大師不是神童就是天賦異稟 2.專業路綫名師生産,主要集中在德國、波蘭還有俄羅斯 3.熱愛是所有鋼琴傢對音樂的基本共識,而最終的目標是追名逐利,已然不重要

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有