具体描述

用户评价

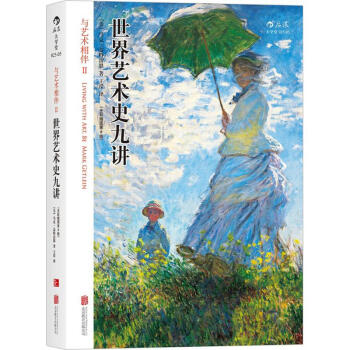

让我印象最为深刻的是,这本书在处理不同地域和文化间的艺术交流与碰撞时所展现出的细腻和公正。艺术史不应该是欧洲中心主义的独白,而这本书显然拥有更开阔的视野。它并没有将注意力仅仅聚焦在欧洲大陆的文艺复兴和随后的流派更迭上,而是适时地将目光投向了东方艺术的影响,以及非西方文化在现代艺术发展中所扮演的隐形角色。这种跨文化的视角,让整个艺术史的图景变得更加立体和丰富,也挑战了我们固有的审美偏见。它引导读者去思考,什么是“普世”的美,又是什么是植根于特定文化土壤中的独特表达。这种全球化的叙事角度,让这本书在众多同类著作中显得尤为可贵,它拓宽了我的艺术欣赏边界,让我意识到艺术的语言是超越国界的。

评分这本书的装帧设计和图片选择也为它的内容增色不少。当然,书籍的灵魂在于文字,但无可否认,艺术史的学习离不开高质量的视觉辅助。我可以感受到出版社在图片的选择和印刷质量上的用心良苦,那些经典作品的色彩还原度非常高,细节清晰可见,这对于研究作品的笔触、光线处理和色彩搭配至关重要。很多时候,读到文字描述某幅画的精妙之处时,可以直接对照高质量的图版进行印证和感受,这种视听结合的学习体验,远胜于纯粹的文字阅读。这种对细节的尊重和对读者体验的重视,使得整本书的阅读过程成为一种享受,而不是单纯的知识获取过程。我甚至会因为某张插图的美丽而停下来,细细品味,然后回顾前文,这种沉浸式的学习体验,是其他许多只提供黑白小图的教科书无法比拟的。

评分我对那种堆砌术语、晦涩难懂的艺术理论书籍深感头疼,很多所谓的权威著作,读起来就像在啃石头,让人提不起精神。然而,这本作品的行文风格却是一股清流。它的语言是如此的平实、亲切,完全没有高高在上的学术架子。作者似乎深知,真正的教育是唤醒,而非灌输。他擅长用最直白的例子来阐释复杂的艺术观念,比如解释透视法是如何颠覆了中世纪艺术的平面观,他会用一种近乎讲故事的口吻来描述当时的画家们是如何为这个“发现”而兴奋不已的。这种叙事上的亲和力,使得即便是对学院派知识完全陌生的读者,也能轻松进入状态,并且沉浸其中。我尤其欣赏它对“为什么”的探讨,不仅仅是“是什么”,而是追问艺术家在特定历史背景下,为什么选择这种表现手法,这极大地提升了阅读体验,让艺术不再是冰冷的图像,而是有温度、有思考的人类精神活动记录。

评分这本书简直是艺术爱好者心中的“圣经”!我之前对艺术史的了解仅限于一些零星的片段和名家作品的印象,总觉得艺术史浩如烟海,难以窥其全貌。但是,翻开这本书,那种感觉瞬间消失了。作者的叙述方式实在是太高明了,他仿佛是一位经验老到的导游,带着你穿梭于人类文明的艺术长廊之中。从史前的洞穴壁画,到古希腊罗马的雕塑,再到文艺复兴的辉煌,每一个转折点都讲得清晰明了,绝不枯燥。更难能可贵的是,它不仅仅是罗列事实和作品,而是深入探讨了艺术是如何与当时的社会、哲学、宗教思潮交织在一起的。读着读着,你会恍然大悟,原来那些看似遥不可及的古代大师,他们的创作动机是如此贴近我们的人性。那种对知识的渴求被极大地激发出来,我常常在读完一个章节后,忍不住放下书,去查阅更多关于某个特定时代背景的资料,这本书成为了我探索更深层次艺术理解的起点,而不是终点,极力推荐给所有对“美”的起源和演变抱有好奇心的人。

评分这本书的广度和深度都令人印象深刻,它成功地在“通俗易懂”和“学术严谨”之间找到了一个近乎完美的平衡点。我尝试过其他几本号称“入门级”的艺术史读物,它们要么过于浅薄,只能蜻蜓点水般介绍几个大名家;要么就是为了追求学术深度而牺牲了可读性。但这一本明显不同,它没有回避那些核心的、具有里程碑意义的艺术运动和流派,比如巴洛克的光影戏剧性、洛可可的轻盈与享乐,以及印象派对瞬间捕捉的执着。每一个部分的论述都结构清晰,脉络分明,仿佛有一条清晰的时间线牵引着读者从一个时代稳步走向下一个时代,有效地避免了知识点之间的跳跃感和混乱感。对于系统学习艺术史脉络的初学者来说,这简直是结构上的定海神针,它构建了一个坚实的知识框架,让后续的深入研究有迹可循,避免了“只见树木,不见森林”的困境。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有