具体描述

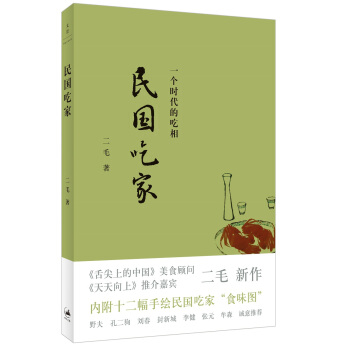

产品特色

编辑推荐

1、作者是吃货里特别会讲故事的,讲故事中特别会吃的。

2、作者的语言风格比较独特:能把食物写得非常性感,在视觉上和味觉上能挑逗读者的感官,并让人从食物中体悟出人间的七情六欲。

3、书中的美味佳肴都是各地的风味小吃,充满烟火气,既不高冷,也非小清新,却在作者的笔下成为了美食中的ji品,让人销魂。

内容简介

作者从独特的饮食角度出发,运用他活泼俏皮的文字绘声绘色、畅快淋漓地描述他所钟爱的食物,充分调动了我们的视觉及味觉器官,使我们极其兴奋地投入到他所营造的氛围中去,使人食指大动。

作者简介

宋匆,豆瓣ID万岁娘娘,现居贵州,自由作者。曾获得豆瓣小雅奖。因家里常年经营饮食,自小便浸淫于灶台炊烟,拙于烹饪,却更爱记录饮食碎片。

目录

第一章慢熬风花,细炖雪月

年糕香艳简历_003

几多凉粉几多“娘”_009

姜糖性感还是师傅性感_015

美食与情欲纠葛_021

两女争吃一碗饭_030

椰子让你别闹腾_044

情敌、二奶、洋芋片_051

豆腐遇见老西施_056

缠情月饼_066

自然下垂云片糕_072

失意男人与生蚝_077

第二章盐在世间,肉在锅里

“普京”榴梿_085

“话梅”哪错了_091

早晨七点的万华镜_098

老变婆vs希拉里_109

掐碎螺蛳的尊严_120

公厕撸串_133

酸萝卜的都市传说_138

芭蕉叶与狗舌头_146

爱丽丝高血糖仙境_153

收惊“滚蛋”_161

第三章诸多体面,不如吃饭

豆豉鲮鱼的最后体面_169

过时不候,杀鸡放血_176

难忘小菜_182

蠢包子_194

把饺子蒸一蒸_200

僵尸肉_206

女巫食谱_212

一二三,砍猪肝_225

谁比谁残忍_231

死人给你的消夜_236

后记_244

精彩书摘

年糕香艳简历

儿时的过年是这样的—那天天刚亮,奶奶就把两个叔叔叫起来。

先把门堂香火里外擦拭干净,摆上供品:一盘石榴、一盘粽子、一盘花生糖和一盘汆过水的五花肉。再燃上新的香烛,三个香鼎,一鼎三炷。

香火两边对联几十年都一样,只是这天得重新描一次。

宝鼎呈祥香结彩银台报喜烛生辉

红纸黑字,浓情蜜意。

香火下的八仙桌两角各放一支雕龙大红烛,更替不断,燃到十五。接着大门口也贴一副对联,门上再贴一对秦琼和尉迟恭。门口的桂花树下再插香,燃上纸钱,表示过年现在开始。

奶奶家那条巷子几十年不变,一如既往的窄。家家户户就这么紧密黏着,且每户格局基本一致,都是堂屋(前厅)、天井、饭厅,旁边是灶台,灶台边是水泥糊成的大水缸,里面是猪圈。

不过自我记事起,奶奶家就不养猪了。反而猪圈里常年搁着一个专打糍粑的打粑槽兼两根粗长的打粑棍。

而这一天,两位叔叔就郑重地把东西搬到大门口。

这边柴火烧得猛烈的灶台上,是几小时前蒸上的糯米,呼呼冒着大气像修炼到时辰的神仙。一家人连同甑子一起抬出来,将滚烫饱满的糯米一股脑全倒进打粑槽,洁白喷香,像倒了一槽银子。

接着两位叔叔一左一右连续用棍子捶打,上下乒乓一如糯米界的两位执法,让你乖乖服“软”。奶奶则蹲在中间给糯米固型,保证颗颗粒粒都均匀打到。

这便是最传统的糍粑。

我已熟记每一个步骤。记得每年的那天一大早,每家每户都陆续抬出打粑槽,叫出自家壮力一二,整条巷子都是此起彼伏的敲打声,敲得瓦缝墙沿都是糯米的香雾升扬。

也在电视里见过朝鲜族百姓做糍粑,只是他们的槽子要小一些。日本人的就更小,是个石槽子加个石杵子,糯米倒进去慢慢捣,捣出另一种小家碧玉的绵软。

打好的糍粑要赶快捞出来,搁到事先铺上塑料纸的一个特大簸箕里。塑料纸要提前抹上菜油防黏,最后将糍粑按压铺平成个大圆饼直到冷却。

这样一大块洁白清香的糍粑,要做许多,多到足够分给亲戚朋友。只因我奶奶是一个慷慨大方的人,她是她家的大姐,有好大家分,她做足了榜样。

保存糍粑时要用清水浸泡,还得记得常换水,能吃好久。

纯糯米糍粑黏性很强,煮锅里一片混沌。小时候大人没事煮上一碗递给你,满眼映入的都是胡搅蛮缠的一团,看着就烦。

所以我还是喜欢油炸和炭烤。

炸糍粑得从家乡这边的喜宴说起。

印象里以前的喜宴只有三种:喜酒、满月酒、乔迁酒。

一旦日子定下来,大家得口口相传确定收到的消息,接着准备礼金。至亲好友大礼之外还得请人吹唢呐敲锣鼓,舞龙舞狮一路热闹地贺过去。

以前的喜酒以家具、电器等大物件作为基本礼品配备;满月酒则送红鸡蛋、背扇、婴儿用品;乔迁酒有米、柴、各种瓜果糖点和一桶桶堆得尖尖的糍粑。

糍粑堆得尖尖的寓意富足有余,它们还是糯米的时候就被染成红色,以示喜庆。冷却后切成小块,里面一并掺进了无数硬币和小额钞票,还在顶端压张鲜红的“囍”。

这些糍粑在礼毕之后由力大的男人三五成群给抬到顶楼,在鞭炮声和锣鼓声中由人统一指挥掷空抛下,顿时满天都是嫣红的糍粑和崭新的钞票。人们你争我抢,煞是热闹。

我小时候可爱这项活动了!

麻将一样的糍粑砸在头上也不嫌痛,人人只顾着满地争抢,被砸得头破见血也奋不顾身。后来人们意识到这项活动危险性大于娱乐性,便渐渐取消了。

重点是每次捡了那么多糍粑欢欢喜喜地拿回家,开火热油扑通扑通全放进去,等它们结壳膨胀再捞出来撒一点盐,趁着滚烫冒气又酥又软还鼓起一个糍泡泡就赶紧放嘴里,酥香绵糯,可口踏实。

而烤糍粑得用炭火。我跟我妈每到冬天就生上火,架起铁网子,搁几块糍粑。

烤糍粑配料多样。人们多用黄豆面、白糖、蜂蜜之类裹覆浇淋,或是蘸一蘸,甜美踏实。但我和我妈剑走偏锋,用水豆豉。

水豆豉得自己做,要用发得最好加了姜粒的黏稠拉丝的湿豆豉(纳豆),再用冷茶水或者啤酒浸泡几日。味道足了捞出来,加酱醋、辣椒、葱花,烤熟的糍粑掰一块蘸一蘸,滋味美妙!

我妈说这吃法是外婆教她的。

我忆起外婆,这个昔日嫁到县城的千金,因时代彻底改变了她的命运,印象里她日夜操劳但很有智慧。可能是当年闺阁里的耳濡目染和习惯,让她始终讲究着吃穿上的精致,那种精致是在大环境的贫瘠苍白下细细算计出来的。

前年在外婆家小玩,几天下来逛菜市场无数次,临走打包硬塞。小姨很疼我,带我吃最怀念的老巷子的米豆腐、牛肉粉、豆腐圆子,连自己孩子喝的进口奶粉也冲给我一杯,最后又塞了一大袋牛皮纸包的本地的驰名牛肉干和土鸡辣椒酱。

心疼你的人总是最先惦记着你的胃,临走上车了小姨又想起什么,最后赶马似的跑去买了她家隔壁的豆沙粑,是老店,说才做的,软软的你们吃了就懂。

豆沙粑主料也是糍粑,只是有豆沙馅。以前吃的豆沙粑是上学路上老太太们卖的,包了咸豆沙的湿糍粑团捏成椭圆再按扁,油锅里炸,最后捞出来刷一层细盐,五毛钱。

眼前的豆沙粑大不一样,每个都是小圆饼,六个装一袋,白生生的特别油亮乖巧,几小时下来也不见变硬变干。

我用微波炉叮了一个,三十秒就扑香热腾,内馅儿更是直直地往下掉,我妈一看惊喜大赞特别有料。我一急一大口,面团香滑馅料细密,一如嚼了一团最软的棉花糖,里面更是难得地加了野葱,细细地在齿颊间回旋游窜。

最后是一家三口,四天干掉。

这次清明爸妈又去外婆家上清,完事之后直奔豆沙粑铺子,只是人家门面遗憾地贴着—天气转热,暂停制作,冬天见。

还要说糍粑也有分身,加了粳米之后变得没那么黏软暧昧,像揣了心事的少女,不苟言笑。

大家多叫它年糕,我们叫饵块粑。

这样白玉水滑的一块,断成片儿,加蚝油、葱段和虾仁滚火翻炒;或是猪小排,茴香、八角、葱姜蒜酱炖一盅;还有更方便的直接下火锅,爽滑轻弹,令人爱不释口。

我更爱传统的煮年糕。

甜酒酿两匙加猪油一匙,先大火煎炒(这是看我舅奶做的),等焦稠冒烟了添一碗水,再来一块红糖同年糕片一起下锅,中火慢煮。提前备个水波蛋更是满分。

酒醉晚归或是情场失意,来这么销魂安抚的一碗,保证元神归位。

而年糕简历的最后一笔—算国艳仙材,翻恨相逢晚。

……

用户评价

当我看到《生于忧患,安于餐饭》这个书名时,一种久违的思考被瞬间点燃。我总觉得,大多数人的人生轨迹,都像是这八个字所描绘的:或多或少都经历过艰难困苦,也都在不同程度上追求着一份安宁和稳定。更进一步说,那些在“忧患”中摸爬滚打过来的人,往往更能体会到“安于餐饭”的来之不易,他们的“安于”可能是一种对生命最基本馈赠的感恩,是一种劫后余生的庆幸,甚至是朴素的幸福感。而那些生活在相对安逸环境中的人,或许也在潜意识里,对潜在的“忧患”保持着警惕,他们通过对日常生活的精心打理,对基本需求的满足,来构建内心的安全感。这本书的名字,仿佛是在邀请我去探索,这两种看似截然相反的状态,究竟是如何在人的一生中交织、影响,甚至相互促进的。它会不会是一部关于历史的记录,或是关于哲学的思辨,抑或是关于一个个体的生命故事?我对此充满好奇,并期待它能带来一种全新的视角,去理解生活的本质,去感悟人生的价值。

评分“生于忧患,安于餐饭”,这个书名简直像一个迷人的悖论。我脑海里立刻浮现出一些画面:战火纷飞的年代,人们拼尽全力寻找一丝赖以生存的食物,那一刻,最简单的“一碗米饭”可能就是全部的希望;而在太平盛世,我们早已习惯了餐桌上的琳琅满目,却似乎遗忘了食物本身带来的踏实与慰藉。我猜想,这本书大概率会探讨一种在逆境中磨砺出的生存智慧,以及在顺境中保持的朴素心态。它可能不是那种鼓吹“鸡汤”式的励志,而是更深层次地去挖掘,当一个人经历了生活的艰辛,他对“安稳”和“日常”会有怎样的重新定义。也许,“安于餐饭”不仅仅是满足口腹之欲,更是一种对当下、对拥有的一切的珍视和感恩,是对生命最基本支撑的一种深刻理解。这本书会不会讲述一些平凡人在大时代背景下的命运沉浮,他们如何在绝望中找到希望,又如何在获得安宁后,依然保持一份对生命的敬畏?我希望它能给我带来一种宁静的力量,让我重新思考,在快节奏的现代生活中,如何才能真正做到“安于餐饭”,并在其中找到属于自己的那份从容与幸福。

评分我最近在书店里偶然瞥见了这本《生于忧患,安于餐饭》,光是书名就立刻勾起了我的好奇心。它让我想起了很多历史上的先贤,那些经历过战乱、饥荒,却依然能保持精神独立和人格尊严的智者。他们可能并非追求极致的物质享受,但对于维持生命的基本需求——一顿热腾腾的饭菜,他们会有怎样的情感和态度?是感激,是珍惜,还是仅仅将其视为一种生存的手段?而在和平年代的今天,我们享受着前所未有的物质富足,许多人或许已经失去了对“餐饭”最原始的敬畏。我们是否已经“安于”了,还是正在被无尽的欲望所驱使,永远无法真正满足?这本书的名字,似乎在提醒我们,无论身处何种时代,何种境遇,“忧患”与“安于餐饭”之间都存在着一种深刻的、难以言喻的联系。它或许会是一部关于人性在极端环境下的坚韧,也是一部关于在安逸生活中如何保持清醒和感恩的深刻洞察。我非常想知道,作者会如何解析这种看似矛盾却又相辅相成的生活哲学,它是否能帮助我们重新审视自己的生活方式和价值取向。

评分这本书的名字听起来就很有意思。“生于忧患,安于餐饭”,乍一看,似乎是两种截然不同的生活态度被强行糅合在了一起。我一直觉得,人生就是一个不断应对挑战、寻找安宁的过程。那些在逆境中挣扎求生的人,他们最基本的生理需求——食物,往往成了他们最直接、最迫切的追求。当生存成为首要任务时,所谓的“安于餐饭”可能就不是一种安逸的享乐,而是一种朴素的、来之不易的满足。反过来,那些看似安逸生活的人,是不是内心深处也藏着一份对“忧患”的警惕?他们或许是在忧患来临之前,努力为自己筑起一道安全墙,而这道墙的基石,可能就隐藏在他们对日常生活的细致经营和对基本需求的满足之中。我很好奇,这本书究竟是如何将这两个看似矛盾的概念连接起来的。它会是关于历史上的那些艰难岁月,人们如何在困境中依然珍视一顿饱饭的故事?还是会探讨现代社会中,人们如何在物质丰裕的环境下,重新理解“安于餐饭”的意义,并从中找到内心的平静?亦或是,它会讲述一些个体在人生起伏中,如何从绝望的边缘走向平凡的幸福?我期待着它能带我进入一个充满哲学思考,又贴近生活的故事。

评分《生于忧患,安于餐饭》——仅仅是这个书名,就足以让人驻足。我立刻联想到了那些在极端环境下求生存的人们,他们可能从未有过奢侈的梦想,最深切的渴望可能仅仅是填饱肚子,获得片刻的安宁。那一顿饭,对于他们来说,不仅仅是生理需求,更是一种对生命的坚持,一种与命运抗争的象征。而当历史的车轮滚滚向前,来到了一个物质相对充裕的时代,我们是否还能理解“安于餐饭”背后所蕴含的深刻意义?是不是当“忧患”离我们远去,我们反而变得更加浮躁,更加容易对唾手可得的幸福感到麻木?我猜想,这本书或许会以一种非常细腻的笔触,去描绘不同时代、不同背景下的人们,他们如何理解和实践“生于忧患”与“安于餐饭”这两种看似矛盾但又紧密相连的生活哲学。它可能不是一本教人如何一夜暴富的成功学,也不是一本教人如何享乐的书,而是一本关于如何在一个变化莫测的世界里,找到内心平静,并珍视当下生活的美好读物。我非常期待它能带我走进一个充满智慧和温情的世界。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有