![老照片(第85辑) [Old Photos]](https://pic.tinynews.org/11135587/rBEHalDBZOgIAAAAAADSBNmpqP4AADK4QC1lakAANIc818.jpg)

具体描述

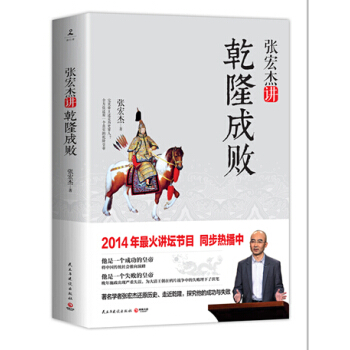

编辑推荐

照片能更多地留住历史的真实,全赖于它所具有的不可替代的不容篡改的独立话语。令人遗憾的是,在叙述历史的时候,照片的独立话语常常得不到应有的尊重,即使在一些大量使用照片的书籍里,它也不过是某种历史结论的旁证,或某个历史的概念的图解。《老照片》试图在这方面有所改变,把照片置于观照的中心,让照片自己来诉说。有时候,照片蕴含的话语、传播的意味,远不是几条简单的历史结论所能涵盖的,而历史却只有正视和倾听照片的话语,才能鲜活生动起来。一张照片、一段往事,《老照片》正在为人类留下许多珍贵的历史片段,观照百多年来人类的生存与发展。回望这些细节,也就有了特殊的意义!每张照片都蕴涵了一个真切、感人的故事。在这里,它们向我们传递的就是这些现代的我们所不知道一切,这些内容包括有人物经历、抗日战争历史等,都是些名人名事。

《老照片(第85辑)》专门刊发有意思的老照片,并辅以简洁生动的文字,以崭新的视角回望历史,观照百多年来人类的生存与发展。

内容简介

一张照片、一段住事,《老照片》出版也有五个年头了,把以前出过的集子合成四大本珍藏版,也算给《老照片》留个历史照片吧!“逝鸿片羽”、“旧事重温”、“凝望集”、“故时风物”、“名人一瞬”、“秘闻片影”、“私人相簿”、“环球影存”、“记者手存”、“法国专稿”、“照片考证”、“再品斋”、“事件写真”……在回荡着回忆的背景音乐声中,你可以慢慢咀嚼每一个故事、每一张照片、每一个细节,细细体味我们经历过的或未经历过的、听说过的或未听说过的,任这些云烟般的往事穿透时空、萦绕在我们的心头耳边……

冯克力主编的《老照片(第85辑)》出版后风靡海内外,至1997年每辑销量达30万册,是当年十大畅销书之一。

《老照片(第85辑)》的出版被专家和媒体评为中国出版业50年间50件大事之一。

目录

宋恩荣 平民教育家晏阳初吉 辰 影像中的马关议和

龚玉和 西溪旧影及背后的故事

张海惠 定格百年前的中国

潘津生 我家的《合家欢喜图》

程杰瑞 父亲留下的老照片

郭先玉 两张全家福的背后

马金虎 父亲与他的祖母

胡启江 忆母亲

杨渭临 怀念我婆

黄振海 “街娃”的武斗

闻久程 援越抗法的日子

费 明 我住过的大院

张晓良 “文革”中上学

贾兴山 当年的“外语村”

叶湘筠 我和体育的不解之缘

张良忻 难忘两位女兵

胡 剑 抗战时期的国立第四中学

郑春光 高尔基的葬礼

周德峰 寻找徐官

冯克力 双赢的“笼子”

封面 晏阳初在哥伦比亚乡村考察(宋恩荣)

封二 晏阳初拜访梁漱溟(宋恩荣)

封三 怀念母亲(吴健华)

精彩书摘

第一次世界大战结束后,晏阳初重返美国,入普林斯顿大学继续深造。一年后获得硕士学位。1920年7月29日,晏阳初搭乘“俄罗斯皇后”号海轮,启程回国。在辽阔的太平洋海面上漂泊,海水一样地湛蓝,波涛一样地汹涌,但心情与四年前却大不一样。学成归国的青年晏阳初雄心勃勃,在经历了科学民主洗礼与基督教文化的进一步熏陶之后,他的人生目标已经确定。对于苦难中的祖国,他早已以身相许。回国后,不做别的事,专心致志从事教育劳苦大众的事业,他坚信“四万万同胞,勃然兴起,普及教育,人人自振,个个自新”,中华民族一定会强盛!

8月14日,“俄罗斯皇后”号在上海港靠岸。阔别四年的晏阳初,终于踏上了祖国的土地。游子回乡,心情本该格外兴奋,但是,眼前的一切,却使他心中感到格外地沉重。黄浦江边,高大的西洋式建筑群与马路边衣不蔽体的饥民强烈的反差依旧。国家没有进步,贫困与落后仍笼罩者祖国的大地。走出港区,晏阳初叫了一辆人力车拖运行李,往十六铺方向去。忽然一个洋人乘一辆马车从后面驶来,那洋人趾高气扬,神气十足,威风凛凛。当马车将要超过人力车时,洋人扬鞭猛地向人力车夫抽打下来,随后扬长而去。此情此景,令晏阳初悲愤无比,洋人在中国的国土上仍在横行霸道,作威作福。苦力在自己国家的土地上还在遭受践踏。残酷的现实更加坚定了他从事平民教育的信念。

回国后的晏阳初,满腔热血,一门心思要把在法国开创的劳动群众的教育事业,在国内推进。四顾茫茫,当从何处人手呢?此时,已是“五四”运动之后,科学与民主被提到头等重要地位,国民教育也开始引起人们的注意,但还只是零星的,慈善性的,以儿童为对象的。以一般苦力为对象的平民教育,虽有北京大学平民教育讲演团以及蔡元培、邓中夏、罗家伦等人的倡导,却多为思想理论的宣传。一些早期的马克思主义者,对庶民地位与权利的张扬中,也阐发了平民教育的思想。而用系统的科学的方法有组织有系统地从理论的研究到具体的实验推行,还未见到。这是一项艰巨的社会工程,需要借助团体或机构的力量。

离美前晏阳初拜访了北美基督教青年会副总干事福勒且尔·薄克曼,对方建议他回国后去找余日章。晏阳初即赶到中华基督教青年会总部,拜访了总干事余日章。在余氏的支持下,首先对当时分散在各地的贫民学校、工读学校,进行缜密的调查,详细考察它们实施的情形。经过调查,发现在中国举办平民教育有三大困难。第一是“穷难”——老百姓贫穷,一天到晚忙于生计,没有钱支持他们去受教育;第二是“忙难”——他们终日忙碌,没有多余时间接受教育;第三是“文难”——中国文字难认难写。解决“三难”的对策,就是举办经济的(以最少的金钱,收最大的效益)、简单的(以最短的时间,获最充分的知识)、基础的(授与最适用的读写知能)民众教育。因此,平民教育的第一阶段工作,就须以识字运动的形式出现。他们先做了几件事:

第一是“选字”。中国文字数以万计。晏阳初前后动员了五十多人,从小说、戏剧、民歌、账簿、文契、告示、街名、商店招牌等一百五十万字的材料中,选取出现频率较高的一千多个字,确定为常用字。 第二是编教材。要按照平民大众的接受能力,先易后难的原则,以及内容的精炼,初步编出白话文课本《平民千字课》二册,以供急需。随后在学界朋友朱经农、陶行知、瞿菊农、孙伏园等人的帮助下,一套崭新的,面向新对象,包含新内容,运用新方法的平民千字课本逐渐完善成型。这成为中国近代教材史上的新篇章。

第三是选择长沙、烟台、嘉兴、武汉等地实验试用。工作步骤分为:(一)分别拜访当地各界领袖、社会贤达,说明来意,请求支持帮助。(二)扩大宣传,发动全城大中学校学生游行宣传,张贴宣传图画、散发传单,上街直接向民众宣传。组织中小学生与各界青年代表游行,向街旁群众喊话:“你们识不识字?”“不识字就是瞎子!”“我们办平民学校是为瞎子治病的!”一路上围观的群众越来越多。(三)招生。把大中学生组织起来,分头挨家挨户去动员劝说。(四)找校舍和桌椅。分别去借行会、机关、寺庙、居民的空闲房屋。(五)请教师。召开全市中小学教师会议,进行动员,讲明开展平民识字教育的意义,并申明工作完全是义务的,不取任何报酬。这一消息传至全国,就招致来许多非难、反对。有一些顽固的旧派人物,站出来指指点点,甚至在报纸上,冷嘲热讽,攻击诋毁。如责难用白话文教学,反对采用简笔字等等。但是,这一运动受到了许多开明人士热情肯定,特别是受到广大民众由衷的欢迎。时任国务总理熊希龄的夫人朱其慧亲临烟台参加毕业典礼,为毕业学生颁发“识字国民证书”,并在大会上讲演。“今天这样的毕业典礼,我从未见过,使我非常感动。毕业生中有六十四岁的老婆婆,有十来岁的小孩子,有家庭妇女,有打着赤脚的泥腿子,有男的,有女的。这才是真正自由平等的平民教育。这才是实现人民政治的真正方法”。她越讲越激昂,最后表示:“今后我要发一个深心大愿,从今天起,我要把自己的精力贡献给平民教育的事业!”这给晏阳初以极大的鼓舞。

为适应全国范围内兴起的平民教育运动的需要,亟需成立一个总的领导机构加以协调与推动。1923年8月21至26日,在北京西郊清华学校,由朱其慧主持召开成立会议。晏阳初致辞,阐述平民教育之宗旨、真义、要项。强调平民教育“不仅是中华民国的教育事业,且系全人类四分之一的平民教育事业。”

……

用户评价

我通常习惯于快速浏览画册,但面对《老照片(第85辑)》,我发现自己不得不放慢节奏,仿佛怕惊扰了照片中的幽灵。这本册子最成功的一点,在于它成功地平衡了“纪实性”与“诗意性”。许多照片的背景是模糊的,焦点甚至不在主要人物身上,而是聚焦于环境中的某种元素:一扇被风吹开又半掩的木门,墙上斑驳的宣传标语,或者路边一盏老式煤油灯的微光。这些“非主角”的元素,反而成为了构建时代氛围的基石。我花了很多时间去研究那些老式的交通工具,比如那些带着高高的车轮的自行车,以及早期型号的有轨电车。它们的设计语言是如此的“功能至上”,没有现代设计中常见的流线型和装饰性,却因此带上了一种独特的美学力量。这本选集不仅是历史的存档,更像是一本关于“被遗忘的物体美学”的教材。它教会你如何从日常的、被忽视的物件中,读出那个年代人们的生活哲学和审美倾向。

评分购买这本画册,对我而言,更多的是一种对“瞬间定格”的仪式感追求。在这个人人皆得用手机捕捉无数平庸画面的时代,一本精心编辑的影像集显得尤为珍贵。我发现《老照片(第85辑)》在主题的过渡上处理得非常巧妙,它不是生硬地将不同主题拼贴在一起,而是利用色彩、构图或人物眼神的相似性,实现平滑的跳转。例如,一组展现早期家庭聚餐的温馨场景,其暖棕色的调子和人物围坐的圆形构图,很自然地引导到下一组关于老式剧院观众席的照片——那种聚集的氛围和相似的暖光基调,使得画面之间的对话感增强。最让我感到惊喜的是,其中收录了几张罕见的、带有早期彩色印刷痕迹的照片。虽然色彩失真,偏向于陈旧的黄绿调,但它们提供了一种与纯粹黑白影像截然不同的感官体验,仿佛历史本身被染上了一层特定的滤镜。这些照片提醒我们,视觉历史并非只有单一的记录方式,它也曾随着技术的发展而经历过笨拙而有趣的探索期。

评分从收藏者的角度来看,《老照片(第85辑)》的价值在于它的不可替代性。它不像那些汇集了博物馆藏品的图册那样高高在上,反而更贴近“民间记忆”的温度。我尤其留意了其中几张关于“童年娱乐”的片段。没有我们现在所熟悉的电子产品,孩子们在简陋的街道上用自制的玩具进行着天马行空的想象游戏。一个用木板和铁罐做成的简易推车,在照片中被定格为一辆赛车;几个孩子围着一个手摇的木偶戏台,他们的专注程度,是任何高清特效都无法复制的。这些画面引发了我内心深处对“匮乏中的创造力”的共鸣。这种创造力,往往是物质极大丰富的今天所渐渐缺失的。这本书的编辑似乎深谙此道,他们没有刻意去美化那个年代的艰辛,但通过这些充满生命力的瞬间,依然传递出一种坚韧而温暖的人文关怀。它不只是一本“看旧照片”的书,它更是一面镜子,映照出我们与过去之间,那条既遥远又紧密相连的线索。

评分这本名为《老照片(第85辑)》的画册,在我手中翻阅时,带来的不仅仅是视觉上的享受,更像是一次穿越时空的对话。我必须承认,我对这种凝固了光阴的影像怀有一种近乎病态的迷恋。这辑选出的照片,它们似乎都带着一种微妙的、不易察觉的“时态错位感”。你看到那些模糊的边角,那些被岁月侵蚀的色调,它们并不是那种清晰锐利的现代数码照片,而是带着厚重的历史感和物件感。比如有一张黑白照片,记录的是某个乡镇的集市场景,人物的衣着、摊贩的姿态,都透露出一种近乎教科书式的“旧时代范本”。然而,有趣的是,在那人群的一角,你似乎能捕捉到一个孩子伸出手想去触摸一个明显是舶来品的玩具,那瞬间的眼神里充满了对新奇事物的渴望,这种“旧与新”的并置,使得画面瞬间活了起来,不再是冰冷的记录。它成功地捕捉了历史洪流中,那些不经意间流露出的个体人性与时代脉搏的交汇点。我特别欣赏编辑在选片时所展现出的那种克制而精准的品味,没有过度追求宏大叙事,而是专注于那些能引发“我似乎在哪里见过”的微小共鸣。每一张照片都是一个待解的谜题,诱使你不断猜测拍摄的背景、人物的身份以及那张照片背后的故事在当时是多么的日常与普通。

评分说实话,我一开始对“第85辑”这个编号是有点抱持怀疑态度的,生怕这又是流水线作业下的产物,缺乏真正的精挑细选。但翻开后,我的顾虑很快就烟消云散了。这辑的选材,明显展现出一种跨越地域和阶层的广博视野,它并非仅仅聚焦于某个特定年代的标志性事件或名人肖像。相反,它更像是挖掘了那些被主流历史叙事所遗漏的“角落风景”。我被一组关于早期工厂车间劳作的照片深深吸引住了。那些工人们的脸庞上,汗水、疲惫与坚韧并存,光线是昏暗而充满颗粒感的,但那种集体的力量感却扑面而来。尤其令人动容的是其中一张特写,一位女工在缝纫机前低头的侧影,她的手指关节因为常年的劳作而显得粗大,但在她耳垂上,却戴着一对极其精致小巧的银饰——这是一种极富张力的细节对比,它有力地反驳了“劳动者必然与美无缘”的刻板印象。这种对生活细节的敏锐捕捉,让这些曾经“消逝”的瞬间,以一种近乎刺痛的方式重新浮现。这本书的装帧和纸张选择也值得称赞,那种略带粗糙的哑光质感,完美地衬托了照片本身的年代感,避免了过度修饰带来的“失真”。

评分六朝时期诗人对南京的评价:“江南佳丽地,金陵帝王洲”。金陵是南京的别称。

评分从第一集到现在,从来没中断。

评分每期购买《老照片》已经16年了,此辑仍有不少亮点,最后的编后记更是联系薄熙来案谈古论今。老照片的编者作者为保存民间史料功不可没。

评分很好

评分非常经典的书,喜欢极了。

评分书是好书,就是比隔壁贵——一直买到的,但是发现价格比隔壁两个网站贵了些,但是京东送货速度很快,支持!

评分这套书从一开始就在买,现在京东很方便了。

评分书是好书,就是比隔壁贵——一直买到的,但是发现价格比隔壁两个网站贵了些,但是京东送货速度很快,支持!

评分老照片(第85辑)老照片(第85辑)

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![罗伯斯庇尔与法国大革命 [Fatal Purity:Robespierre and the French Revolution] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11638214/54c21b14Naecc64ac.jpg)

![老照片(第87辑) [Old Photos] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11210242/rBEQWVFnhi8IAAAAAAkiR4Pz0FAAAD9IQH6CN8ACSJf555.jpg)

![一口气读完大宋史 [A VERY SHORT HISTORY OF SONG DYNASTY] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10109630/b2cbe69f-c4cc-4df5-b1da-b384e60c3163.jpg)