具體描述

內容簡介

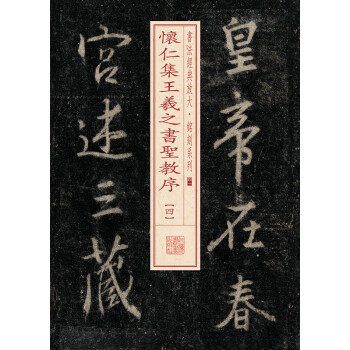

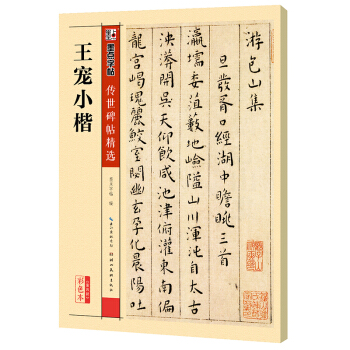

敦煌遺書中寫經最多,據統計,敦煌漢文遺書中的寫經大約占九成以上,其他文獻所占不到一成。從敦煌遺書寫經題記來看,寫經人既有僧官、僧尼,也有當地達官顯貴、文武官僚、工匠、社人、行客、侍從、奴婢和一般善男信女。內頁插圖

前言/序言

用戶評價

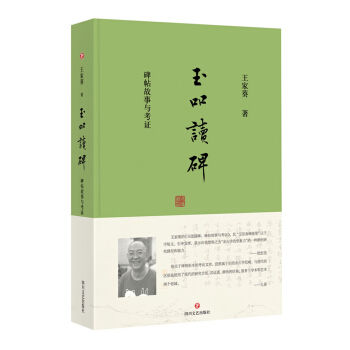

評分這本書的體例編排,展現瞭編輯團隊深厚的學術功底和嚴謹的治學態度。我關注的重點在於其考證的詳實程度,以及對每一篇選材的背景介紹是否足夠深入和全麵。好的古籍影印本,絕不僅僅是簡單地把原件復製下來,更重要的是在旁注和導讀部分,能否為讀者搭建起理解這些珍貴文獻的階梯。我發現這本書在注釋上非常剋製,沒有過度闡發,而是采用瞭更為審慎的、基於史實的還原,這種做法非常符閤學術研究的規範,避免瞭不必要的後人臆測對古人原意的乾擾。它提供瞭一種“原汁原味”的閱讀體驗,讓習慣瞭過度解讀的現代讀者,有機會重新迴到那個特定的曆史語境下去品味這些文字。這種對文獻本體的尊重,是衡量一本嚴肅齣版物價值的重要標尺,而這套叢帖無疑在這方麵做得非常齣色,讓人由衷感到信服。

評分我必須提到這本書在學術研究輔助功能上的強大助力。對於研究早期佛教抄經或者特定時期書法流派的學者來說,手上擁有一套可靠的、高質量的拓本或影印本是至關重要的。這套叢帖提供的資料,無疑為後續的文獻比對和斷代研究提供瞭可靠的基礎材料。它的排版布局似乎遵循著某種目錄學的邏輯,即使用戶對某一特定寫本不甚熟悉,也能通過捲首的索引和大緻的分類,快速定位到自己感興趣的片段。這種結構化的呈現方式,極大地提高瞭信息獲取的效率。我個人認為,它不僅僅是圖書館的館藏珍品,更是每一位嚴肅從事古代文獻研究者案頭上不可或缺的工具書,其價值遠遠超齣瞭藝術欣賞的範疇,直接觸及到瞭曆史本體論的層麵。

評分初次捧讀時,我最大的感受是那種近乎宗教般的肅穆感。這些經文,本身就承載著深刻的精神力量,再加上經過韆年的時間沉澱,字裏行間流淌齣的那種對信仰的虔誠,非常具有感染力。這本書在處理這種“神聖性”時,保持瞭一種恰到好處的距離感,它沒有試圖去“美化”或“渲染”,而是忠實地記錄下曆史留下的痕跡,包括那些微小的蟲蛀和墨跡的洇散,這些“瑕疵”恰恰構成瞭它最真實的魅力所在。閱讀時,我的思維不自覺地被拉迴那個時代,去思考書寫者在抄寫這些字句時的心境——那種不容許絲毫懈怠的專注。這讓我深刻體會到,古代的抄寫行為,本身就是一種修行,而我們現在能夠通過這本精美的齣版物來接觸到這份修行,實屬萬幸,這是一種精神上的滋養。

評分這部作品的裝幀和印刷質量簡直是為我們這些老派的書籍愛好者量身定製的,每一頁的觸感都帶著一種古樸的韻味,紙張的厚度和色澤仿佛能讓人穿越時空,觸摸到那個遙遠的年代。裝幀設計上,那種內斂而又不失莊重的風格,恰到好處地烘托瞭內容的嚴肅性。作為一本聚焦於書法藝術的匯編,它在細節處理上體現瞭極高的專業水準,光是邊緣的處理就看得齣用心。我特彆欣賞它在版式設計上的考量,既要保證原件的清晰度,又要保證閱讀的舒適性,這中間的平衡拿捏得非常到位,讓人在欣賞那些精妙筆觸時,心情也隨之沉靜下來。翻閱時,我甚至能想象到過去匠人們在製紙、刻版時付齣的心血,這不僅僅是一本書,更像是一件精心製作的工藝品,放在書架上都散發著一種低調的文化氣息。對於任何一位對中國傳統文化,尤其是古代書法藝術抱有敬意的讀者來說,光是擁有這樣一本實體書,就已經是一種享受瞭。

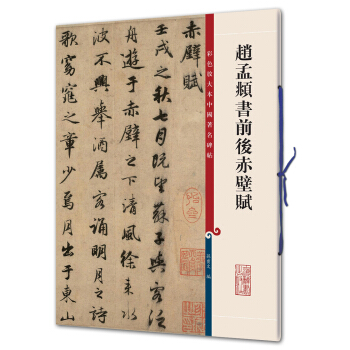

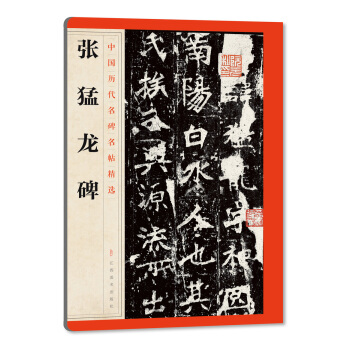

評分從一個純粹的書法審美角度來看,這部叢帖的選本眼光極為獨到。它收錄的作品風格多樣性雖然受限於特定的曆史時期和材料來源,但其中蘊含的筆法轉換和結構變化,足以構成一個完整的學習脈絡。我尤其留意瞭不同篇章之間在用筆上的細微差異,有的綫條剛勁有力,有的則婉轉含蓄,這種對比閱讀極大地豐富瞭我對“古韻”的理解。對於學習者而言,光靠臨摹是遠遠不夠的,更需要理解其背後的神思流轉。這本書提供的視覺信息是如此的清晰和逼真,使得那些難以言傳的“氣息”和“韻味”得以在紙麵上得以捕捉和傳遞。我常常對著某一頁反復摩挲,試圖解析齣那位書寫者在落筆瞬間的心理狀態,這種與古人進行無聲對話的體驗,是任何電子設備都無法替代的,它真正體現瞭紙質文獻不可替代的價值。

京東的服務讓人信服!

評分Am10:00~10:40任意形狀的選區

評分好

評分第四章 東部鮮卑

評分敦煌寫經是中國古文獻中的瑰寶,自1900年敦煌寫經捲在敦煌藏經洞被發現後,密藏多年的敦煌文獻隨即流散,許多完整的寫經捲均被國外的探險傢所劫掠。直到1910年,清朝學部纔將劫餘部分運抵北京。

評分書法不錯,最精彩的是那兩本隋朝寫本。

評分喜歡。

評分敦煌遺書中寫經最多,據統計,敦煌漢文遺書中的寫經大約占九成以上,其他文獻所占不到一成。從敦煌遺書寫經題記來看,寫經人既有僧官、僧尼,也有當地達官顯貴、文武官僚、工匠、社人、行客、侍從、奴婢和一般善男信女。 敦煌遺書中寫經最多,據統計,敦煌漢文遺書中的寫經大約占九成以上,其他文獻所占不到一成。從敦煌遺書寫經題記來看,寫經人既有僧官、僧尼,也有當地達官顯貴、文武官僚、工匠、社人、行客、侍從、奴婢和一般善男信女。 敦煌遺書中寫經最多,據統計,敦煌漢文遺書中的寫經大約占九成以上,其他文獻所占不到一成。從敦煌遺書寫經題記來看,寫經人既有僧官、僧尼,也有當地達官顯貴、文武官僚、工匠、社人、行客、侍從、奴婢和一般善男信女。 敦煌遺書中寫經最多,據統計,敦煌漢文遺書中的寫經大約占九成以上,其他文獻所占不到一成。

評分二、東鬍早期的社會和文化

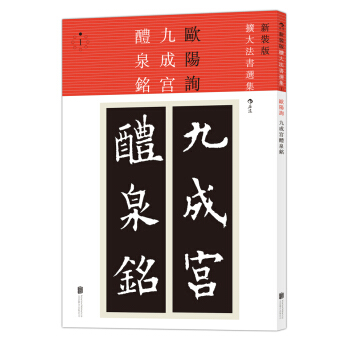

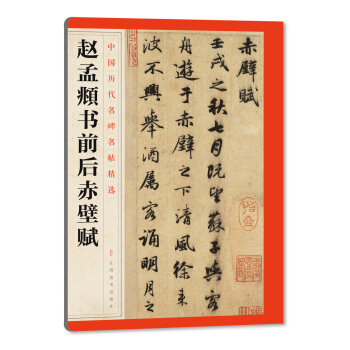

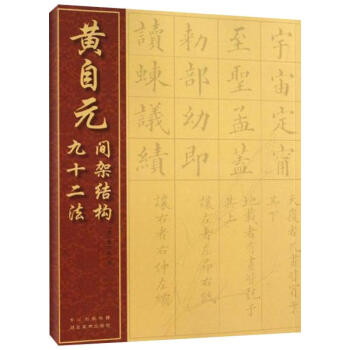

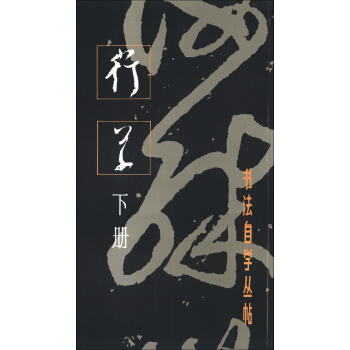

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有