具体描述

用户评价

从阅读的反馈机制来看,这本书成功地在“智力激发”和“情感共鸣”之间找到了一个非常微妙的平衡点。很多哲学著作往往只停留在纯粹的理性推导层面,读完后只感到智力上的满足,却缺少一种深入人心的触动。然而,这本书的作者显然深谙人性中最根本的那些焦虑和渴望。在探讨“存在的虚无感”时,他没有采用那种冷冰冰的解剖方式,反而引入了大量关于个体在宇宙尺度下孤独感的描述,那种笔触是带着同理心和温暖的。这使得阅读过程不再是单向的接受,而更像是一次深度的“精神会谈”,你感觉作者完全理解你那些难以言说的困惑。正是这种人文关怀的注入,让那些高深的理论变得可亲近、可触摸,也让我在合上书本时,不仅思考了世界,也更深入地理解了作为“思考者”自身的局限与可能。这种兼具深度与温度的作品,是极为罕见的宝藏。

评分这本书的行文风格,简直像是在听一位技艺精湛的智者在炉火旁娓娓道来,语气是那种不急不躁、层层递进的节奏感。作者在阐述复杂概念时,极少使用那种让人望而却步的晦涩术语,而是巧妙地运用大量的日常譬喻和生活场景来作为逻辑的基石。举例来说,他对“存在的不确定性”的探讨,竟然能联系到清晨迷雾中汽车大灯的光晕效果,这种将宏大命题落地化的手法,极大地降低了哲学思考的门槛。我记得有一段论述关于时间流逝的本质,作者没有陷入纯粹的物理学或形而上学争论,而是通过描述一个孩童玩沙堡的过程,将“瞬间的永恒”描绘得淋漓尽致,读来令人心头一震,仿佛自己也参与到了那沙粒的堆砌与崩塌之中。这种叙事上的张力与松弛拿捏得恰到好处,使得阅读过程充满了发现的乐趣,而不是枯燥的知识灌输。对于习惯了教科书式哲学的读者来说,这本书无疑提供了一种极其亲切和富有感染力的阅读体验,它不是高悬在云端的理论,而是扎根于我们呼吸的空气之中。

评分这本书最令人称奇的一点,在于它对于“辩证统一”的理解并非停留在教科书式的对立面平衡,而是展现出了一种动态的、流动的和解状态。我特别欣赏作者处理矛盾冲突时的审慎态度,他似乎从不急于将任何一个观点“打倒”或“捧上神坛”。例如,在讨论自由意志与决定论的永恒拉锯战时,作者没有简单地选择某一方站队,而是巧妙地引入了“观察者效应”的类比,暗示了在思考过程中,我们自身的主观介入本身就改变了被审视的对象。这种超越二元对立的视角,为我原有的许多认知模型带来了强烈的冲击和重塑。读完之后,感觉看待世界的棱镜好像被重新打磨过,以前觉得非黑即白的问题,现在似乎都能看到其间那片广阔的、充满灰色调的过渡地带。这绝不是一种和稀泥的折中主义,而是一种更高维度的整合能力,它承认了复杂性的存在,并尊重了不同立场背后的合理性。

评分我发现这本书在结构编排上,展现了一种近乎建筑学的精妙布局。它并非简单地按时间线或流派划分,而是构建了一系列环环相扣的“思考节点”。每一个章节的收尾都像是一个精心设置的悬念,将读者引向下一部分更深层次的追问,而不是急于给出定论。这种递进式的结构设计,迫使读者必须停下来,在每个节点进行实质性的消化和反思,否则下一章的论证就会显得漂浮不定。尤其是书中关于“意义的构建”那几章,作者先用非常简洁的语言提出了一个普遍的困境,然后用了整整三个部分,分别从主观能动性、社会契约和语言结构的三个维度进行解构和重组,每一步都像是在给一个复杂的机器安装关键的齿轮。这种层层深入、拒绝浅尝辄止的写作策略,使得阅读体验变成了一场需要全神贯注的智力马拉松。我几乎需要时不时地合上书本,走到窗边,让思绪先“跑一会儿”,再回来继续追随作者的步伐。

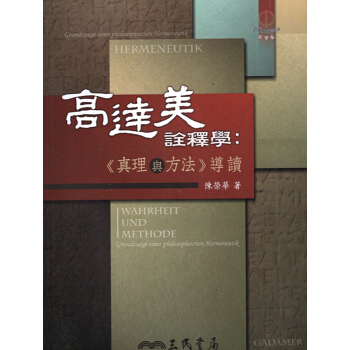

评分这本书的装帧设计实在令人眼前一亮,那种深沉的靛蓝色调配上烫金的书名,透露着一种不容置疑的厚重感和对智慧的敬畏。拿到手里,纸张的触感也极为考究,带着一丝粗粝却又不失细腻的质地,仿佛每一次翻阅都是在触摸历史的脉络。我个人对这种古典与现代审美巧妙融合的封面设计非常买账,它成功地在众多喧嚣的书籍中脱颖而出,让人立刻产生一种“这是本值得认真对待的作品”的直觉。我原本以为哲学书籍的封面会过于严肃刻板,但这本书的视觉呈现显然是经过深思熟虑的,既有学术的庄重,又不失艺术的吸引力。尤其是那个抽象的符号,隐约让人联想到某种古老的符号学体系,激发了阅读前的好奇心。我甚至愿意把它放在客厅最显眼的位置,它不仅仅是一本书,更像是一件能提升空间格调的艺术品。这种对细节的关注,已经为我接下来的阅读体验定下了一个非常高的基调,让人满怀期待地想知道,内页的文字内容是否能配得上这精美的外衣。我非常欣赏出版社在这方面的投入和品味,这体现了对知识载体本身价值的尊重。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[A343]粥的歷史-文明叢書2 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29879349212/5b39bfdcNdf7d512c.jpg)

![[A323] 異時空裡的知識追逐 科學史與科學哲學論文集 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29879722759/5b39c21dN552c42c4.jpg)

![[A343]公主之死:你所不知道的中國法律史-文明叢書6 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29880517550/5b39c6a6N0b9440b2.jpg)

![[A323] 比較哲學與文化(一) pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29882775806/5b39d2b7N3dee00d9.jpg)

![[A323] 存有·意識與實踐 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29884065457/5b39d8ebNda52aa5e.jpg)

![[A323] 馬克斯·謝勒三論 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29884683527/5b39dc3cNda6d3339.jpg)