具体描述

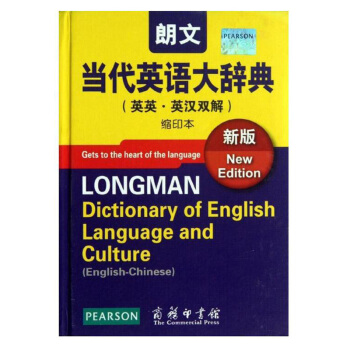

精装: 1142页

语种: 简体中文, 英语

开本: 32

ISBN: 7802003563, 9787802003569

条形码: 9787802003569

商品尺寸: 20.8 x 15.4 x 4.8 cm

商品重量: 1.14 Kg

品牌: 华语教学出版社

前言

体例说明

略语表

音节表

部首检字表

词典正文(附西文字母开头的词语)

附录

附录一 中国各民族

附录二 中国法定假日和主要传统节日

附录三 中国人民解放军军衔

附录四 诞生石与结婚周年纪念日

附录五 二十四节气与天干地支

附录六 中国历史纪元表

附录七 联合国及其他国际组织

《新汉英词典(版)》适读对象:适合大中学生、中学英语教师、广大英语爱好者。收词科学:单字条目6500余条,多字条目85000余条,兼收语言词汇及百科语汇。新词新义:力求与时俱进,尽可能多地收录新词新义。词义精当:释义精准、实用、用语浅显易懂。举例实用:所选搭配与例句准确、实用。用语规范:表述语言字斟句酌,规范准确。版式新颖:编排醒目,双色分类排列,重点突出,便于查阅。

适读对象:适合大中学生、中学英语教师、广大英语爱好者。

收词科学:单字条目6500余条,多字条目85000余条,兼收语言词汇及百科语汇。

新词新义:力求与时俱进,尽可能多地收录新词新义。

词义精当:释义精准、实用、用语浅显易懂。

举例实用:所选搭配与例句准确、实用。

用语规范:表述语言字斟句酌,规范准确。

版式新颖:编排醒目,双色分类排列,重点突出,便于查阅

用户评价

作为一名长期从事跨文化交流的职场人士,我发现自己遇到的最大挑战之一是如何准确把握那些带有强烈文化色彩的成语和俗语。很多时候,直译完全失去了原有的精髓和幽默感。我之前用过好几本英汉词典,它们对常见成语的解释往往过于简略,像是应付了事。我希望这本“华语教学”词典能在成语的解释上多下功夫,不仅仅是解释其字面意思,更重要的是还原它背后的典故来源,以及在现代汉语中常用的引申义和转义。比如,“画蛇添足”这个词,我希望它能清晰地说明,在什么情境下使用带有贬义,而在什么情境下可能只是在幽默地提醒别人“多此一举”。如果它能提供一些地道的英文对等表达,那就更完美了,这样我在向外国伙伴解释时,就能更有底气和准确性。我更看重的是这种“文化桥梁”的功能,而非仅仅是词语的简单替换。

评分这本书的封面设计得很有品味,那种沉稳的墨绿色和烫金的字体组合在一起,瞬间就给人一种专业、可靠的感觉。我记得当时在书店里第一眼看到它,就被这种低调的质感吸引住了。拿到手里掂了掂,32K的开本大小适中,拿在手上很有分量,感觉里面的内容绝对是经过精心打磨的。我最近一直在努力提升自己的中文写作和口语表达能力,特别是那种地道的、符合语境的表达,是目前最大的瓶颈。我特别关注那些在日常交流中经常被忽视,但在正式场合或学术写作中又至关重要的词汇和搭配。我希望一本优秀的词典不仅仅是提供字面意思的翻译,更重要的是能提供丰富的例句和用法辨析。比如,对于“创新”和“革新”这种近义词,我希望能看到它们在具体语境下的细微差别,而不是简单地并列出现。这本书的排版布局我也很欣赏,清晰的字体和合理的留白,让长时间查阅眼睛也不会感到疲劳,这对于经常需要大量阅读和参考资料的学者来说,简直是福音。

评分我对这本词典的另一个期待,是它在词条展示上的深度和广度。我发现很多时候,一个词在不同语境下,其动词、名词或形容词的用法会完全改变,但很多词典只是简单地罗列出来,没有突出重点。我更喜欢那种结构清晰、层次分明的释义。比如,对于一个核心词汇,我希望它能先给出最常用、最核心的意义(可能是名词),然后清晰地标注出其转化为动词或形容词时的具体搭配和语境变化。此外,我非常重视“搭配”的展示——哪些副词经常修饰它?它后面通常跟什么宾语?这种结构性的信息对于构建准确的语言输出至关重要。如果能用图表或者特别标记来区分高频搭配和低频搭配,那就更能帮助学习者把握语言的“重力中心”。总而言之,我需要一个不仅告诉我“这是什么意思”,还能告诉我“应该怎么用才能听起来像个母语者”的工具。

评分坦白说,我购买这本词典的初衷,其实是冲着它背后那份“教学”的定位去的。我目前正在辅导一些母语非汉语的同事学习中文,他们的水平参差不齐,从零基础到中级都有。我需要一个既能满足初学者对基础词汇的精确掌握,又能为进阶学习者提供深入语用分析的工具书。我最头疼的就是如何向他们解释某些中文表达背后的文化意涵和语境禁忌。很多西方的教材在这一点上处理得比较薄弱。我非常期待这本词典能在词条释义中,加入更多关于“什么时候该用”、“什么场合不该用”的提示。例如,对于“您”和“你”的切换时机,除了基本的敬语区别外,有没有更细致的社交距离分析?如果它能像一位经验丰富的老教师一样,在关键节点给出贴心的“使用建议”,那它就远远超出了普通工具书的范畴,真正成为了一个实用的教学辅助材料。这种深入骨髓的教学导向,是我选择它的核心驱动力。

评分从工具书的角度来看,词典的检索效率和覆盖面是衡量其优劣的关键指标。我个人对于汉英词典的要求是,不仅要收录大量的现代常用词汇,对于那些在古典文学、专业领域(如法律、金融)中偶有出现的、但在普通词典中常被遗漏的专业术语,也应该有所涵盖。我经常在阅读一些早期文献或行业报告时遇到“生僻”的词汇,如果查不到,效率就会大打折扣。我尤其关注它在“新词”和“网络用语”的收录速度和规范性上做得如何。中文的活力在于其快速演变,一本优秀的当代词典必须能跟上时代。我希望它能提供一个平衡点:既不过分追逐那些转瞬即逝的网络热词而显得不专业,又能及时收录那些已经进入主流生活和媒体报道的规范化新词。这种与时俱进的能力,对于保持词典的实用价值至关重要。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有