具体描述

用户评价

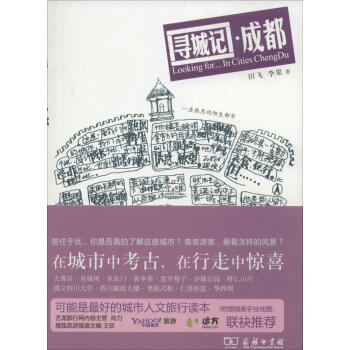

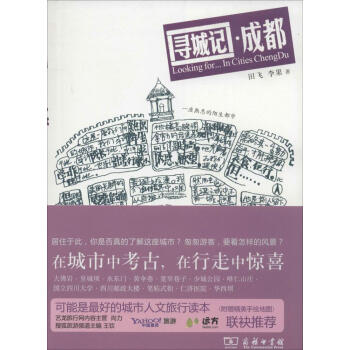

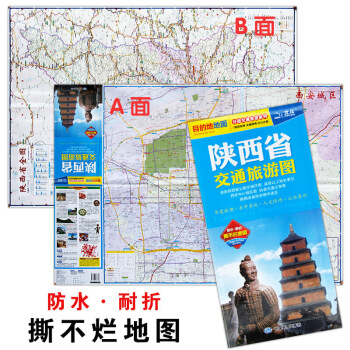

这本书的装帧设计着实让人眼前一亮,那封面那种沉稳中带着一丝活力的色彩搭配,光是看着就让人对接下来的阅读充满期待。内页的纸张质感也相当出色,拿在手里有种恰到好处的分量感,翻动的过程中几乎听不到恼人的摩擦声,这对于需要频繁查阅地图的旅行者来说,简直是个福音。尤其要提一下的是,侧边裁切的工艺处理得非常精细,边缘光滑平整,即便是长时间的翻阅也不会轻易伤到手指。从这个角度来看,出版商在细节处理上确实下足了功夫,体现了对产品质量的严谨态度。如果说一本书的外在是它的“名片”,那么这张名片无疑是光彩照人的,让人忍不住想立刻展开,去探寻地图内部所蕴含的无限信息。这种初次接触带来的愉悦感,在如今这个充斥着快速消费品的时代,显得尤为珍贵和难得。好的实体书,其带来的触感和视觉享受,是任何电子屏幕都无法完全替代的。

评分这本书的版式布局简直是地图制作领域的一股清流。不同于我过去见过的那些密密麻麻、恨不得把所有信息都塞进去的传统地图册,它的信息层级划分做得极其到位。主干道、次干道与小巷的线条粗细、颜色深浅区分得恰到好处,即便是初次接触这个区域的读者,也能迅速建立起空间概念。更妙的是,那些关键的旅游景点和重要的交通枢纽,都被用独特的符号和加粗的标识清晰地标注了出来,即使用快速扫视,也不会漏掉任何重点。这种清晰度对于行色匆匆的游客来说,简直是救命稻草。我特别欣赏它在留白空间上的处理,没有过度拥挤的感觉,让眼睛得到了充分的休息,也为读者预留了自行标注或思考的空间。这种“克制”的设计美学,反而极大地提升了地图的可读性和实用效率,真正做到了信息传递的精准与高效。

评分拿到这本图册后,我立刻尝试了几个我个人比较熟悉的城市角落进行“压力测试”。比如,我在脑海中构建了一条稍显复杂的换乘路线,试图看看地图如何呈现那些需要多次转向、穿过小区的复杂路径。结果令人惊喜,那些通常被简化或忽略的“最后一公里”的细节,比如公园的偏门、老街区的弯道走向,都被细致地描绘了出来,甚至连单行道的指示箭头都清晰可见,这对于自驾或者步行探索的深度游客来说,价值不可估量。很多官方地图为了追求“大格局”而牺牲了微观的精准性,但这本书似乎找到了一个完美的平衡点,它既有宏观的把握,又不失微观的精确。这种“深入骨髓”的地理信息,让原本可能令人感到迷茫的城市肌理变得透明而易于理解,简直是城市探险家的必备“解密工具”。

评分最后,这本书的便携性与实用性的结合达到了一个令人称赞的水平。虽然地图信息量巨大,但它在折叠和展开的机制上设计得非常巧妙。它不是那种一打开就铺天盖地、合起来却像块砖头的笨重设计。相反,它采用了多重折叠的设计,使得你可以根据自己的需求,只展开地图的一小部分区域——比如只看某个城区的局部放大图——而无需完全展开整张大图,这在狭小的空间内,比如在拥挤的公交车上或者狭窄的店铺门口查看路线时,简直是太方便了。这种对实际使用场景的深度体察,让这本书的实用价值提升了一个档次。它不仅是一本工具书,更像是一位体贴的旅伴,总能在你需要它的时候,以最恰当的方式展现自己,不张扬,但绝对可靠。

评分从内容组织的逻辑性来看,编纂者显然对不同类型用户的需求进行了深入的用户画像分析。它不仅仅是一张静态的地图集合,更像是一个经过精心策划的“旅行辅助系统”。如果说有哪个部分让我感到尤其贴心,那就是那些针对特定主题的辅助图例和说明。我注意到,不同类型的服务设施,比如古迹保护区、特色美食街、以及现代化的商业中心,它们在地图上有着不同的图例标记和色彩编码,这种体系化的标注,极大地减少了使用者在海量信息中“大海捞针”的时间成本。它没有生硬地将信息堆砌在一起,而是通过巧妙的组织和分类,让信息以一种“主动迎合”用户需求的方式呈现出来。这表明,编纂者在绘制完成后,一定进行了大量的实地校对和用户体验模拟,才能达到这种高度的默契感。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有