具体描述

>基本信息

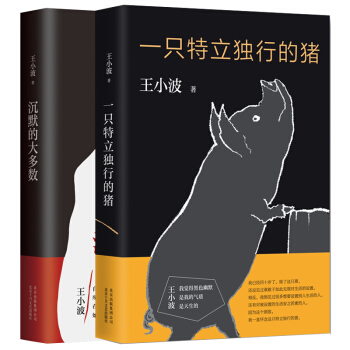

- 商品名称:一只特立独行的猪+沉默的大多数

- 作者:王小波

- 定价:70

- 出版社:北京十月文艺

- ISBN号:9787530216590

>其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2017-04-01

- 印刷时间:

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:其他

- 页数:

用户评价

这本书的封面设计就带着一股子说不出的劲儿,那种不妥协的坦荡,让人一眼就能感觉到作者骨子里那种“我就是我,你爱咋咋地”的劲儿。初读时,我总是在那些看似戏谑的文字背后,寻找着某种明确的指南,想从中咂摸出点人生的标准答案。可越往后读,越发觉得,作者压根就没打算给出什么答案,他只是在用他那支笔,像一把锋利的刻刀,在你习惯的认知上划开一道口子,让你不得不重新审视那些被我们轻易接受的“常理”。那种文字的节奏感特别抓人,时而像是一个老友在深夜里跟你拉家常,漫不经心间却道出了世间最尖刻的真相;时而又像是一场精心编排的讽刺剧,让你在哄堂大笑之后,后背发凉,意识到自己可能就是那个被嘲笑的对象。这绝不是那种读完能让人心安理得地合上书的书,它更像是一剂慢性的、带着甜味的毒药,让你在品味其中的幽默与犀利时,不知不觉地被带入一种更深层次的思考迷宫。它挑战的不是你的智商,而是你的勇气——有没有勇气去承认,你所坚持的许多信念,可能不过是时代给你穿上的一件不合身的旧衣服。

评分这本书的魅力在于它构建了一个不完美但异常真实的世界观。它没有提供廉价的安慰剂,相反,它揭示了现代人内心深处普遍存在的疏离感和无力感。特别是关于“沉默”的那些描摹,那种夹在“不得不说”和“懒得说”之间的微妙张力,简直太精准了。我们每个人,在不同的场合,都扮演着无数个“沉默的大多数”中的一员,小心翼翼地维护着表面的和谐,却在内心深处进行着激烈的、无人知晓的辩论。作者就像是一位高明的解剖学家,他毫不留情地剖开了这种社会性的自我审查和集体无意识,让读者不得不面对自己是如何在“体面”和“本真”之间反复横跳的。这种直面人性的阴暗与尴尬的勇气,是极其罕见的。我甚至觉得,这本书更像是一面高度聚焦的哈哈镜,映照出的不是扭曲,而是被放大了的、被我们忽略了的“原生态的自我”,让人看得既痛快又心酸。

评分如果要用一个词来形容这本书给我的整体感受,那大概是“精神上的清醒剂”。它教导的不是如何去适应世界,而是如何保持对世界的清醒认知,如何在那个庞大而复杂的系统里,为自己开辟出一方只属于自己的精神领地。书中的人物,即便是那些配角,也带着一种强烈的、不容被磨平的棱角,他们活得真实而热烈,哪怕是带着缺陷。这种对生命力的赞颂,透过那些略带荒诞和超现实的描绘,愈发显得沉甸甸。它让你开始审视自己生活中的那些妥协,那些为了“合群”而放弃的自我坚持,并重新燃起一种“做回自己”的微小而坚韧的火花。读罢,我发现自己对周遭的事物开始用一种更具距离感的、更审视的眼光去看待,不再轻易被表面的光鲜亮丽所蒙蔽,这是一种非常宝贵的精神财富,是任何世俗的成功学书籍都无法给予的。

评分读完这套书,我感觉自己的语言系统像是被彻底洗牌了一遍。作者的文字有着一种令人眩晕的纯粹感,他能用最日常、最朴素的词汇,搭建起一座结构复杂、逻辑严密又带着浓烈个人色彩的思想迷宫。尤其欣赏他那种对“平庸”的警惕和对“真诚”的执着。在充斥着各种“应该怎样做人”的社会洪流中,他像是那个站在岸边,不合时宜地大喊“水是凉的”的怪人。这种“特立独行”绝非故作姿态的哗众取宠,而是一种近乎生命本能的抗拒,抗拒被定义、被格式化。翻开任何一页,都能感受到那种文字的“筋骨”,没有丝毫的拖泥带水,像是一枚打磨得棱角分明的鹅卵石,握在手里,能感受到那份沉甸甸的分量和不容置疑的质地。这使得阅读过程变成了一种精神上的攀岩,每向上挪动一步,都需要调动全身的专注力去理解他那跳跃式的思维链条,但一旦抵达高处,那视野的开阔感,又是无与伦比的奖励。

评分阅读体验上,我必须提到作者那近乎冷酷的幽默感。这种幽默不是为了逗乐,而是一种智力上的武器,用来瓦解那些僵硬的教条和虚伪的温情。当你沉浸在他的叙事中时,会发现,他总能在看似最不经意的地方,投下一枚思想的深水炸弹。比如说,他对某些社会现象的描述,初读是笑,细品却是寒意。这种“笑中带刺”的写作风格,使得书中的观点极具穿透力,因为它们披着一层轻松愉快的糖衣,让你在毫无防备的时候,就被深深地植入了怀疑的种子。这种叙事手法极大地降低了阅读门槛,但其思想的深度却丝毫不打折扣。它像是一部精密的钟表,每一个齿轮的咬合都恰到好处,共同驱动着一个探讨自由、个体价值和体制异化的宏大主题。每一次翻页,都像是作者在用一种近乎挑衅的姿态,邀请你参与这场智力上的博弈。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[作品共3册]木心谈木心(文学回忆录补遗)+文学回忆录(1989-1994)(精装)套装 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/17914582807/5b286b72Nc66b942a.jpg)