具体描述

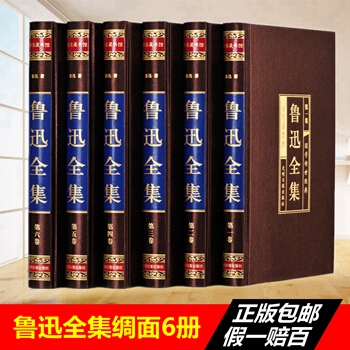

鲁迅全集6册精装朝花夕拾原著初中现当代文学诗歌散文杂文集小说全集 呐喊 彷徨 狂人日记 阿Q正传 野草 故乡正版包邮图书籍

用户评价

这套《鲁迅全集》的装帧确实让人眼前一亮,绸面精装的质感,拿在手里沉甸甸的,那种老派的匠心就扑面而来。我一直对纸质书有着近乎偏执的喜爱,尤其是这种承载了民族记忆和思想重量的作品,更需要一套足够庄重的载体。打开第一个盒子时,那种新书特有的、混合着油墨与高级纸张的香气,简直就是一种仪式感。六册书规整地码放在一起,即便只是放在书架上,也是极具分量的存在。相比起那些轻飘飘的平装本,这套书明显是奔着收藏去的。我尤其欣赏它在细节处理上的用心,比如书脊上的烫金字体,在灯光下折射出低调却不失庄重的光泽。翻开内页,字体的排版和行距也经过了仔细斟酌,阅读起来非常舒适,不会让人感到拥挤或疲劳。虽然价格相对于普通版本要高出不少,但就冲着这份对鲁迅先生思想的敬重,以及它本身作为一件艺术品的价值,我觉得绝对物超所值。它不仅仅是阅读材料,更像是书房里的一件镇物,时刻提醒着我们思考的深度与广度。

评分说实话,我其实是被“鲁迅杂文”这四个字吸引的。在如今这个信息爆炸、观点泛滥的自媒体时代,重温鲁迅的杂文,简直就像进行了一次精神上的“排毒”。他的文字干净利落,没有一句废话,逻辑推理严密得像是在进行数学证明。他批评的往往不是某一个具体的事件或人物,而是隐藏在现象背后的那种国民性的麻木和愚昧。我特别喜欢他那种带着黑色幽默的讽刺手法,初读时可能觉得刺耳,但仔细琢磨后,那种辛辣的幽默感反而让人心头一震,继而陷入深思。这种批判的深刻性,是当下很多评论文章难以企及的。当然,阅读这些文字需要一定的背景知识和心性沉淀,否则很容易被其表面的激愤所迷惑,而忽略了其深层次的哲学思考。这套书的排版清晰,注释相对详尽(虽然我更倾向于直接去感受原文的冲击力),为深度阅读提供了便利。它让我意识到,真正的批判精神,永远不会过时。

评分作为一个业余研究者,我关注的重点往往在于鲁迅先生在不同时期对“国民性”这一宏大命题的反复叩问和侧重点的转移。这套六册的规模,保证了可以相对完整地看到他从“五四”启蒙思想到后期左翼文学阵营的转变过程。我特别对比了早期的小说与后期杂文在语调上的差异。早期的作品,比如《呐喊》中的篇章,虽然已经锋芒毕露,但仍残留着一种探索与失望并存的矛盾感;而进入到他创作的成熟期,他的文字则呈现出一种近乎悲壮的、不留余地的战斗姿态。这种从“病症发现者”到“病症外科医生”的角色转变,在这套全集中体现得淋漓尽致。阅读这种成体系的著作,最妙的地方就在于可以追踪思想的“进化论”,而不是仅仅阅读零散的佳作。它提供了一个时间轴,让读者能够把那些著名的段落放置在特定的历史语境中去审视,从而获得更宏观的理解。

评分初读鲁迅,总觉得那些犀利的文字带着一股子“硬邦邦”的劲儿,像冰冷的解剖刀,直插时代的病灶。但真正沉下心来通读这六卷后,我才发现“杂文散文小说诗歌”的并置,构建了一个何其立体的人。比如读《阿Q正传》和《孔乙己》,那种民族性的劣根与知识分子的无力感,读来令人窒息,但又不得不承认其精准。更让我震撼的是那些散文,比如《朝花夕拾》里的温情脉脉,与他的杂文形成了鲜明的对照。这种反差,恰恰说明了鲁迅先生的复杂性——他既是那个冷峻的战士,也是一个有血有肉、怀念童真的普通人。这套书的编排方式,将不同体裁的作品穿插在一起,反而更有利于读者理解他思想的演变脉络。我甚至想象,如果鲁迅先生看到今天我们用如此精美的形式来阅读他那些“匕首与投枪”,他会作何感想?或许他会一笑置之,毕竟,文字的力量从来不在于外在的包装,而在于它能否穿透人心。但作为后来的读者,我们有责任去珍视这份凝结了巨大心血的思想遗产。

评分关于这套书的实用性,我必须强调一下,对于初次接触鲁迅全貌的读者,这六册的组合是非常合理的。它避免了许多读者只是停留在中学课本中那几篇耳熟能详的篇目上。我个人最享受的阅读时刻,是晚上关掉所有电子设备后,伴着台灯微弱的光芒,专注于眼前这些铅字的时候。那是一种慢下来的、与古人对话的感觉。绸面精装虽然华丽,但它最大的功德是提供了极佳的阅读手感和耐久度,这意味着我可以放心地在书页边缘做笔记、画重点,而不用担心损伤它。相比那些电子书阅读器上的冰冷文本,纸张的触感、墨水的厚度,都让文字的重量真实可感。这种沉浸式的体验,是任何数字媒介都无法替代的。它不仅仅是工具书,更是可以陪伴我度过许多个安静夜晚的良伴。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[作品共3册]木心谈木心(文学回忆录补遗)+文学回忆录(1989-1994)(精装)套装 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/17914582807/5b286b72Nc66b942a.jpg)