具体描述

.............

用户评价

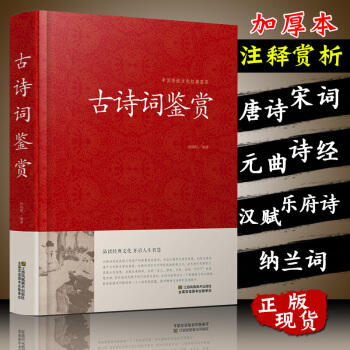

我得说,这本书的“精彩点评”部分,是真正让人眼前一亮的宝藏。很多传统文化读物,要么是过于保守地复述前人观点,缺乏新意;要么就是为了追求“新颖”而过度解读,甚至有些牵强附会,让人心生疑虑。然而,这本书的评论者似乎找到了一个完美的平衡点。他们的分析既扎根于深厚的文献基础,对历史背景和礼乐制度的理解丝毫不含糊,同时,他们又敢于跳出传统框架,用一种更具同理心和现代视角去对话两千多年前的古人。比如,在解读那些关于爱情和离别的篇章时,那种细腻入微的情感捕捉,让人感觉作者不是在“分析”一首诗,而是在“共情”一个灵魂。他们没有把古人塑造成高高在上的神祇,而是还原了他们作为有血有肉、有喜怒哀乐的普通人的面貌。这种“近人”的解读方式,极大地拉近了我们与经典的距离,让我体会到,《诗经》的魅力,从来就不在于它的古老,而在于它对人性永恒主题的精准捕捉。

评分这本书的装帧设计简直让人爱不释手,那种沉甸甸的质感,配合着内页纸张的温润手感,仿佛捧着的不是一本书,而是一件穿越时空的文物。我尤其欣赏它在细节处理上的用心,比如封面题字的排版和字体选择,既有古朴的韵味,又不失现代读者的审美。拿到手翻阅的时候,那种油墨的清香混杂着纸张特有的气味,瞬间就能把我从喧嚣的现实中抽离出来,带入一个更加沉静、思索的空间。要知道,现在很多出版物为了追求速度和成本,在纸张和印刷上偷工减料,读起来体验感极差,但这一本完全没有这个问题,看得出出版方对“经典”二字的敬畏之心。那种对阅读体验的极致追求,让每一次翻开它都像是一次小小的仪式感,这对于沉浸式学习传统文化来说,是至关重要的第一步。它不仅仅是知识的载体,更是一件值得珍藏的工艺品,放在书架上也是一道亮丽的风景线,彰显了主人对文化品味的坚持。我甚至花了好一番心思找了一个专门的防潮盒来保护它,生怕日常的灰尘和光照会损伤了这份美好。

评分对于肩负着教育责任的“新课标同步”定位,这本书的表现是相当令人放心的。它没有为了迎合考试而变得刻板教条,这才是最难能可贵之处。它真正理解了“同步”不等于“填鸭”,而是要在符合当前教育理念的前提下,引导学生形成主动探究的能力。我注意到,在一些关键的文学手法和修辞运用上,书籍会特别设置一些启发性的问题,这些问题不是简单的“是什么”,而是引导学生思考“为什么”以及“如何产生这种效果”。这无疑是在培养一种批判性思维和审美鉴赏力,而非死记硬背的知识点。这种潜移默化的教育方式,远比直接给出标准答案有效得多。它提供的工具和视角,能让学生在面对其他文学作品时,也能触类旁通,真正做到举一反三,这才是教育类读物最高的价值体现。

评分这本书的“传世经典”的定位,也体现在其对文化传承的严肃态度上。它提供的不仅仅是文本,更是一种文化脉络的梳理。在导读部分,作者非常清晰地勾勒出了《诗经》在中国文学史上的地位,以及它对后世诸子百家、甚至宋词元曲产生的深远影响。我发现,当我对某首诗有了更深的理解后,再回头看那些关于“风、雅、颂”的宏观介绍时,那些理论不再是空泛的术语,而是有了具体的形象作为支撑。这种由微观到宏观,再由宏观回到微观的螺旋式学习路径,让知识体系更加稳固。读完后,我感觉自己对中国古典美学的认知,有了一个坚实的基础可以向上搭建,而不是停留在零散片段的欣赏上。它像一把钥匙,打开了通往整个中国古典文学宝库的大门,让人心怀敬畏,又充满了探索的激情。

评分这本书在内容结构的编排上,简直可以用“庖丁解牛”来形容,精准而巧妙地切分了复杂的文本。我之前尝试阅读过一些更偏向学术研究的《诗经》解读本,那些动辄上千字的注释和繁复的校勘考据,常常让我望而却步,还没开始理解诗歌的意境,就被那些密密麻麻的脚注淹没了。但这本则完全不同,它显然是为现代学习者量身定制的。它没有一股脑地倾倒所有艰涩的知识点,而是采用了层层递进的方式,先是呈现原文,然后是清晰流畅的现代汉语翻译,紧接着才是针对难点和文化背景的精炼点评。这种布局极大地降低了阅读的门槛,让初学者也能毫无压力地跟上节奏。我发现自己不再需要频繁地在正文和注释之间来回跳跃,思路得以保持连贯。尤其欣赏它对一些意象的现代阐释,那些看似遥远的古代情境,通过作者的笔触,立刻变得鲜活生动,仿佛昨日才发生的事情。这套逻辑清晰的脉络,使得学习不再是枯燥的记忆,而更像是一场愉快的探索之旅。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有