具体描述

用户评价

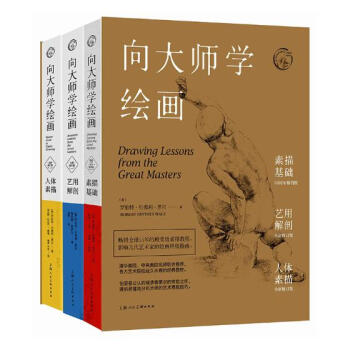

书中对于“人物肖像的刻画”的讲解,堪称点睛之笔。作者不仅仅是讲解如何画出人的五官,更是深入探讨了如何通过素描来捕捉人物的神韵和内在气质。他详细阐述了面部骨骼结构、肌肉走向对形体的影响,以及如何通过明暗和线条来表现人物的表情和情绪。我尤其对作者关于“眼神的塑造”的论述非常赞赏。他认为眼神是人物心灵的窗口,需要通过极其细腻的笔触和光影来表现。他详细讲解了眼球的结构、瞳孔的深邃感、以及眼神中的微妙光感是如何传达人物的情绪和性格的。此外,书中还对不同年龄、不同性格的人物肖像刻画提供了独到的见解和示范。这让我意识到,画人物肖像不仅仅是复制一张脸,更是对一个灵魂的解读和再现。它让我明白,真正的肖像素描,不仅要形似,更要神似,要能够通过画面传达出人物的情感和故事。

评分当我翻到书中关于“光影的语言”的部分时,我仿佛被带入了一个由明暗构成的奇妙世界。作者没有简单地讲解光源、投影、反光等概念,而是将光影的运用提升到了一个艺术表达的高度。他详细阐述了如何利用光影来强调形体的体积感、表现材质的质感,甚至通过光影的明暗对比来营造出不同的情绪和氛围。我特别被书中对“微妙光影变化”的解读所打动。它不是那种戏剧性的强光照射,而是那些若有若无,却能深刻影响画面整体感受的细腻光线。作者通过对大量经典写生作品的剖析,细致入微地展示了不同光源下,物体表面光影的微妙变化规律,以及如何巧妙地捕捉和运用这些变化来赋予画面生命力。甚至还提到了如何利用不同媒介(如铅笔的软硬度、炭笔的特性)来表现不同的光影质感。这让我意识到,光影不仅仅是客观存在的,更是艺术家主观情感和审美判断的载体。这本书让我对光影的理解上升到了一个新的层面,不再是机械的模仿,而是充满创造力的运用。

评分书中的理论部分,虽然篇幅不长,但每一点都直击要害,非常具有启发性。作者并非简单地罗列各种素描技巧,而是深入浅出地阐述了素描在造型艺术中的核心地位,以及苏里科夫学院派在这一领域所独有的哲学思考和实践经验。我尤其对其中关于“形体塑造的内在逻辑”这一章节印象深刻。它没有停留在表面形态的描绘,而是引导读者去思考物体结构、体积、光影之间的内在联系,如何通过线条和明暗来构建具有生命力的三维空间感。作者的语言风格沉稳而有力,没有丝毫拖泥带水,每一句话都掷地有声,充满智慧。我反复阅读了几遍,每一次都能从中挖掘出新的理解和感悟。它让我意识到,素描不仅仅是技巧的堆砌,更是一种观察世界、理解世界的方式。作者通过对经典作品的分析,巧妙地将理论与实践相结合,让我能够更清晰地看到那些伟大作品背后所蕴含的深厚功底和创作思路。这种从本质上解释素描原理的方式,对于我这样追求艺术深度而非肤浅技巧的学习者来说,无疑是雪中送炭。

评分这本书在“不同媒介的运用”方面,给我带来了不少惊喜。它不仅仅局限于传统的铅笔,而是对炭笔、钢笔、甚至某些特殊材料在素描中的运用也做了深入探讨。作者详细介绍了不同媒介的特性、优缺点,以及在不同情况下如何选择和组合使用。我尤其对其中关于“炭笔的肌理表现力”和“钢笔的精细刻画”的章节很感兴趣。炭笔那种独特的粗犷而又富有表现力的笔触,在表现厚重、富有体积感的物体时显得尤为突出。而钢笔细致入微的线条,则非常适合刻画精细的纹理和锐利的边缘。作者还提到了如何通过不同媒介的交叉运用,来产生意想不到的视觉效果,例如炭笔打底,钢笔勾勒细节。这让我意识到,素描的范畴远比我想象的要广泛,不同的工具可以带来截然不同的艺术体验。这本书拓宽了我的视野,让我看到了素描创作更多的可能性,也激发了我尝试不同媒介的兴趣。

评分书中对“线条的表情”的探讨,让我耳目一新。作者并非将线条仅仅视为勾勒轮廓的工具,而是赋予了它丰富的情感和表现力。他详细阐述了不同质感、不同速度、不同方向的线条,所能传达出的不同信息。例如,短促而粗糙的线条可以表现物体的粗糙感和力量感,而流畅而轻柔的线条则能描绘出细腻、柔美的质感。我特别欣赏作者对“笔触感”的强调,他认为每一笔线条都应该带有艺术家的情感和思考,而不是机械的复制。他通过对一些大师级作品的局部放大分析,展示了那些看似随意的笔触,是如何精准地刻画出物体的结构和体积,如何巧妙地连接各个形体,以及如何通过线条的疏密、虚实来营造出画面的空间感和层次感。这让我意识到,线条不仅仅是“画”出来的,更是“写”出来的,每一笔都饱含着创作者的意图和韵味。这本书让我重新审视了线条的意义,它不再是冰冷的工具,而是充满生命力的表达媒介。

评分总而言之,这本书带给我的不仅仅是绘画技法的提升,更是一种对艺术的全新认知和深刻体悟。它让我看到了素描的无限可能性,从最基本的线条和明暗,到对人物神韵的捕捉,再到对动态瞬间的记录,每一个环节都充满了艺术的智慧和创造力。我尤其赞赏作者在书中展现出的那种严谨而又富有激情的治学态度,以及他对艺术的深刻理解和独到见解。它让我感受到,学习素描不仅仅是为了画出漂亮的图画,更是为了培养一种观察世界、理解世界、并用艺术语言去表达世界的能力。这本书不仅仅是我的学习工具,更像是一位循循善诱的老师,它点燃了我对艺术创作的热情,也让我对未来的艺术道路充满了信心和期待。它是一本真正能够触及灵魂、启发思维的艺术读物,我会珍藏并反复研读。

评分书中对“细节的捕捉与提炼”的论述,堪称一绝。作者并非主张事无巨细的描摹,而是强调如何抓住能够体现物体本质和特征的“关键细节”。他通过对不同材料、不同结构的物体写生示范,清晰地展示了如何通过对局部细节的精确观察和生动描绘,来赋予整个画面真实的质感和生命力。我尤其对其中关于“刻画毛发”、“表现金属光泽”和“捕捉布料褶皱”等具体技法的讲解印象深刻。作者并没有提供一成不变的“套路”,而是根据不同细节的特点,提供了多种行之有效的处理方法,并配以清晰的图例。他反复强调,细节的处理并非孤立存在,而是与整体的形体、光影、质感紧密相连,相互作用。这让我认识到,真正的素描高手,往往能在细节处见真章,通过对局部细微之处的巧妙处理,来提升画面的整体表现力。这本书让我对“观察”和“描绘”这两个词有了更深刻的理解,它不仅仅是看到,更是理解和再创造。

评分这本书的包装相当精美,封面采用了一种非常有质感的哑光纸,苏里科夫美术学院的徽标清晰可见,烫金的字体在灯光下熠熠生辉,给人一种庄重而又学术的艺术气息。我迫不及待地拆开塑封,第一眼就被书中的排版所吸引。每一页都经过精心设计,留白恰到好处,让画面和文字都有足够的呼吸空间。我尤其喜欢其中一些老照片的插入,那些泛黄的影像似乎带着历史的温度,让我能够想象到当年在苏里科夫学院学习的艺术家们是如何在这样的环境里挥洒汗水的。书中的色彩运用也非常考究,从内页的底纹到插图的点缀,都透露出一种低调而又高级的审美。甚至连纸张的厚度都让人感到舒适,翻页时不会有廉价的沙沙声,而是带着一种沉甸甸的实在感,仿佛握着的是一件真正的艺术品。这不仅仅是一本技法书,更是一次穿越时空的艺术朝圣之旅,让我对苏联时期乃至更早的俄罗斯学院派绘画有了更深的认识和期待。它成功地在视觉呈现上就给我留下了深刻的第一印象,让我对后续的学习内容充满了好奇和信心,相信这不仅是一次知识的获取,更是一场视觉的盛宴。

评分书中对“写生中的动态捕捉”的指导,给我带来了巨大的启发。它不仅仅是教会我如何画静态物体,更是让我理解了如何在瞬间捕捉对象的动态和生命力。作者通过对运动物体、人物的写生案例,详细讲解了如何观察运动的轨迹、如何通过概括的线条和明暗来表现运动中的速度感和力量感。我特别喜欢其中关于“动态平衡”的分析。它不是简单的模仿运动的姿态,而是要理解运动背后的力量平衡和节奏。他甚至还提到了如何在写生过程中,通过速写来锻炼自己的观察力和捕捉能力。这让我意识到,艺术的生命力往往体现在其动感之中,而写生则是连接我们与现实世界、捕捉生命瞬间的重要途径。这本书让我对“速写”和“写生”的理解更加深刻,它不再是枯燥的训练,而是充满趣味和挑战的探索过程。

评分我被书中对“构图的智慧”的讲解深深吸引。它没有提供刻板的构图公式,而是引导读者去理解构图背后的人类视觉习惯和审美心理。作者深入剖析了黄金分割、三分法等经典构图原理,但更重要的是,他强调了如何根据画面内容和表现意图,灵活运用和打破这些规则。我尤其喜欢其中关于“视觉引导线”和“平衡与对比”的章节。作者通过对众多经典作品的分析,详细解释了艺术家是如何巧妙地运用线条、形状、明暗等元素,将观众的视线引导至画面的主体,以及如何通过元素的对比与统一来实现画面的和谐与张力。他甚至还探讨了在不同题材(如静物、肖像、风景)中,如何根据其特点来选择最合适的构图方式。这本书让我明白,构图不是对画面元素的简单堆砌,而是对画面整体的深思熟虑,是艺术家对观众视觉体验和情感共鸣的精心设计。它让我在看到一幅画时,不再仅仅关注画面中的物象,而是能更深层次地去理解其背后的构图逻辑和艺术匠心。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有