具体描述

内容简介

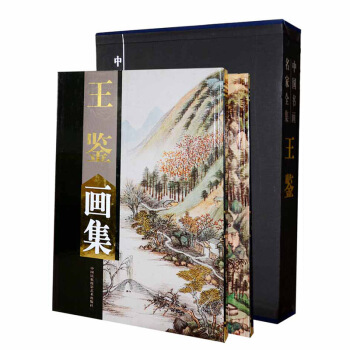

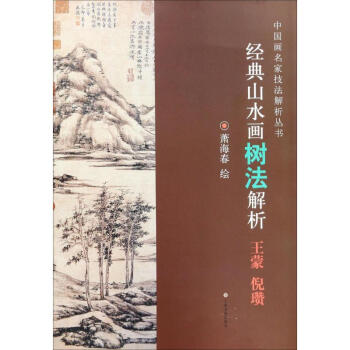

历代经典山水解析系列是海上有名山水画家萧海春先生近几年致力于传统山水画教学实践的课徒画稿。学习山水画很基本的入门方式是画好树法与石法。萧海春先生多年来精研传统经典山水,尤其对经典山水作品中的树法、石法加以提炼、分解、研习,将经典山水树、石的各类技法演绎并传承下去。萧海春绘的《经典山水画树法解析(王蒙倪瓒)/中国画名家技法解析丛书》是此套系列中关于树法的一本图谱,选取了王蒙、倪瓒经典山水作品中树法作品作为范例。这是一套很好的学习山水画技法的图谱资料。 萧海春 绘 萧海春,1944年生于上海,祖籍江西丰城,别署烟云堂。现为上海师范大学教授、硕士生导师,上海大学上海美术学院特聘教授、博导,中国工艺美术大师(玉雕),上海中国画院兼职画师,中国美术家协会上海分会会员,上海市突出贡献专家协会会员,上海文史馆馆员。用户评价

手捧《经典山水画树法解析:王蒙、倪瓒》,我内心充满了对中国传统山水画的敬畏与好奇。作为一名在艺术道路上不断探索的爱好者,我深知王蒙和倪瓒这两位元代大家在山水画领域举足轻重的地位,尤其对他们笔下的树木情有独钟。我渴望在这本书中找到答案,了解他们是如何用简练的笔墨,描绘出千姿百态、各具生命力的树木。我特别想深入了解王蒙画树的奥秘,例如他那标志性的“解索皴”和“牛毛皴”,是如何通过点、线、面的巧妙组合,来表现出树干的苍劲、盘曲,以及那种饱经风霜的质感?书中是否会提供细致的图例分析,甚至放大细节,让我们清晰地看到每一笔的力度和走向?我希望能从书中学习到如何在表现树木的“老”与“韧”之间找到平衡。而对于倪瓒,他的画风以“逸”著称,他的树木更是简洁、疏朗,却又意境深远。我希望书中能够详细解读他“干笔皴擦”的独特技法,以及如何通过控制墨色的浓淡干湿,来营造出那种空灵、淡远的意境。我尤其好奇,倪瓒的“少即是多”是如何实现的,以及他在处理树木的“留白”时,是否有什么特别的考量。更令我期待的是,书中能否探讨这两位大师在描绘树木时,所融入的个人情感和哲学思考。王蒙是否在画那些饱经风霜的树木时,也表达了他作为士大夫的家国情怀?而倪瓒是否在画那些孤傲挺立的树木时,寄托了他对隐逸生活的向往?如果书中能提供一些关于如何从自然中的树木获得灵感,创作出具有个人独特风格的画作的建议,那就更具启发性了。我期待这本书能为我打开一扇通往中国山水画艺术殿堂的窗户。

评分对于《经典山水画树法解析:王蒙、倪瓒》这本书,我的期待值是相当高的,因为这两位大师的树法在中国绘画史上都具有里程碑式的意义。我一直觉得,树木在中国山水画中不仅仅是点缀,更是灵魂的象征,它们承载着画家的情感、哲思,甚至是那个时代的精神风貌。我非常想知道,书中是如何具体地剖析王蒙笔下的那些苍劲挺拔、富有生命力的树木的。他独特的“解索皴”和“牛毛皴”,是如何通过笔墨的变化来表现树干的肌理、老化的痕迹,以及那种盘根错节的生命张力?我希望书中能够有非常细致的图解,甚至可以通过对比不同画作中同一类型树木的描绘方式,来揭示其精妙之处。而对于倪瓒,他的树木则以疏朗、淡雅著称,那种“逸笔草草”却又意味深长的风格,一直让我着迷。我希望书中能详细解读倪瓒的“干笔皴擦”是如何形成的,以及他如何通过控制墨色的浓淡和笔触的干湿,来营造出那种空灵、清寂的意境。更重要的是,我希望这本书能够探讨,这两位大师在描绘树木时,所体现出的不同审美情趣和人生态度。王蒙是否更多地体现了元代士人忧国忧民的情怀,而倪瓒是否更倾向于表达一种避世隐居、追求精神自由的理想?如果书中能提供一些关于如何从自然的树木中提炼绘画语言的建议,或者介绍一些可以借鉴的创作方法,那就更具启发性了。我期待这本书能够帮助我更深入地理解中国山水画的笔墨精神,以及如何通过描绘树木来表达丰富的情感和思想。

评分最近有幸拜读了《经典山水画树法解析:王蒙、倪瓒》一书,这对我来说,无疑是一次精神上的盛宴。作为一名长期在艺术领域耕耘的人,我一直对中国传统绘画的技法有着浓厚的兴趣,尤其关注那些能够体现画家个人风格和时代精神的笔墨语言。王蒙和倪瓒,作为元代山水画的代表人物,他们的艺术成就无需多言,而他们笔下的树木,更是各有千秋,自成一家。我特别想从这本书中深入了解,王蒙如何将他深厚的学识和对自然的热爱,通过笔下的松、柏、杂树来展现。他的“解索皴”和“牛毛皴”是如何形成的?又如何在表现树干的苍老、曲折时,赋予它们一种内在的生命力?我希望书中能够提供详尽的图例分析,甚至可以结合放大细节,让我看清楚每一笔每一画的轨迹。对于倪瓒,他的画风以“逸”著称,他的树木总是显得那么的疏朗、淡雅,仿佛有一种超凡脱俗的气质。我渴望知道,倪瓒是如何做到在看似简单的笔墨中,传达出如此丰富的意境?他是否会运用一些特殊的笔法来表现树叶的飘逸,或者用淡墨来渲染出那种“没骨”的效果?我希望书中能够不仅仅停留在技法的表述,更能触及到他们创作时的心境和哲学思考。例如,王蒙在画树时,是否会联想到“文人画”所追求的“胸有成竹”的意境?而倪瓒又如何在画树时,表达他对隐逸生活的向往?如果书中能够将技法与理论相结合,甚至能够引申出一些关于中国传统绘画中“师法自然”和“师法造化”的辩证关系,那就更加深刻了。我期待这本书能够成为我研究元代山水画,特别是王蒙和倪瓒艺术风格的一份重要参考。

评分对于《经典山水画树法解析:王蒙、倪瓒》这本书,我怀着一种近乎虔诚的心情去探索。作为一名业余爱好者,我深知中国山水画的博大精深,而王蒙、倪瓒这两位大师,更是其中的翘楚。我一直对他们笔下的树木情有独钟,总觉得那里藏着一种生命的哲学。我希望这本书能够帮我揭开这些秘密。例如,王蒙画的松树,那种盘根错节、苍劲有力,仿佛能感受到岁月的痕迹,这是如何做到的?书中会不会有详细的示范,从勾勒轮廓到皴擦点染,一步一步地展示?我特别想知道,在表现树的枝干时,如何才能画出那种扭曲、盘绕的动态感,让它们看起来像是经历了无数风霜的生命。而倪瓒的画,总是那么的清雅脱俗,他的树木也显得格外疏朗,这种“稀疏”中却又充满韵味的美感,又是如何实现的?我希望书中能够解释倪瓒在处理树木的“留白”方面有什么独到的见解,以及他如何运用干湿浓淡的墨色来营造那种空灵的意境。除此之外,我还在思考,这两位大师在画树时,是否会借鉴一些书法的笔意?例如,王蒙的笔法是否会借鉴行草的遒劲,而倪瓒的笔法是否更偏向于隶书或楷书的古拙?我希望书中能够在这方面有所探讨。如果书中还能提供一些关于如何根据不同的树种(如松、柏、柳、竹等)来选择不同的笔墨技法,以及如何将树木与山石、水景巧妙地结合起来,构成完整的山水画意境,那就更完美了。我期待这本书能让我真正领会到“笔墨当随时代”,理解不同画家在不同时代背景下的艺术追求。

评分这本书《经典山水画树法解析:王蒙、倪瓒》犹如一扇古老的窗户,让我得以窥见元代山水画的精髓,特别是两位大家在描绘树木方面的独到之处。我一直对中国传统山水画中的“意境”非常着迷,而树木作为山水画的重要组成部分,其描绘方式直接影响着画面的整体风格和情感表达。王蒙的树,我总是觉得有一种力量感,那种盘根错节,仿佛要从画面中挣脱出来的生命力,令人印象深刻。书中是如何解析他的“解索皴”和“牛毛皴”的呢?我希望它能详细讲解这些皴法的起源、演变,以及在不同情境下如何运用,例如,画老松和画嫩柳,是否会采用不同的皴法?又如何通过墨色的浓淡干湿来表现树木的质感和年代感?而倪瓒的树,则给我一种超然物外、遗世独立的感受。他的画总是那么的简洁、疏朗,但却极具表现力。我特别好奇,倪瓒的树木是如何做到“少即是多”的?书中是否会分析他如何运用“留白”来表现空间的辽阔,如何用干笔来勾勒出树干的质感,以及如何用淡墨来渲染出那种清逸的气韵?我希望这本书能够不仅仅局限于技法的呈现,更能探讨这两种风格差异背后所反映的画家不同的生活态度和人生追求。例如,王蒙是否更注重表现山水的雄浑壮阔,以及作为士大夫对家国情怀的寄托?而倪瓒是否更倾向于表达一种隐逸出世、寄情山水的精神?如果书中能提供一些关于如何临摹大师作品的建议,或者介绍一些初学者可以尝试的练习方法,那就更具实践指导意义了。我非常期待这本书能够带给我更多的启示,让我对中国传统山水画有更深层次的理解。

评分手捧《经典山水画树法解析:王蒙、倪瓒》这本书,我内心涌动着的是一种对艺术探求的渴望。中国山水画的魅力,很大一部分在于其“写意”的精神,而树木的描绘,正是这种写意精神的重要载体。王蒙的树,总是给我一种厚重、苍茫的感觉,仿佛经历了千年的风雨洗礼。我特别想知道,书中是如何解析他那标志性的“解索皴”和“牛毛皴”的。这些皴法是如何在笔尖上“生长”出来的?又是如何通过点、线、面的组合,来表现树干的粗壮、枝条的盘曲,以及那种饱经沧桑的质感?我希望书中能提供一些具体的示范,甚至可以让我们看到一些过程稿,来理解画家是如何一步步完成创作的。而倪瓒的树,则完全是另一种风格。他的画总是显得那么的飘逸、空灵,仿佛置身于烟雨朦胧之中。我希望书中能够深入分析倪瓒是如何运用“干笔皴擦”来表现树木的疏朗和枯瘦的。这种“枯”是否也蕴含着一种生命力?又是如何通过淡墨的晕染,来营造出那种“逸气”的?更吸引我的是,书中能否探讨这两位大师在描绘树木时,所体现出的不同哲学观和人生观。王蒙的作品是否更多地反映了他在政治上的失意和对山林的眷恋,而倪瓒是否通过他的画笔,表达了对世俗的超脱和对精神自由的追求?如果书中能提供一些关于如何通过观察自然中的树木来培养绘画灵感的建议,或者介绍一些可以参考的古代画论,那就更完善了。我期待这本书能够成为我学习中国画的“指南针”,带我走进大师的世界。

评分这本《经典山水画树法解析:王蒙、倪瓒》在我手中,仿佛是一把钥匙,正缓缓开启我通往中国传统山水画世界的大门。我并非科班出身,只是对中国画有着浓厚的兴趣,常常被那些气韵生动、意境悠远的山水画所打动。王蒙和倪瓒的名字,我早已耳熟能详,他们的画作更是我心中的经典。我一直希望能有一本书,能够系统地、深入地讲解他们笔下的树木是如何画出来的,以及这些画法背后蕴含的艺术哲理。翻开这本书,我首先是被其精美的装帧和考究的排版所吸引。每一幅作品的呈现都非常清晰,细节之处也得以保留。书中对于王蒙画树的解析,我特别关注他那被称为“解索皴”和“牛毛皴”的独特笔法。我一直很好奇,如何才能用点点墨迹,勾勒出那种盘根错节、饱经风霜的古松景象?书中是否会详细拆解每一步的用笔、用墨,甚至连运腕的力度和方向都会有所提及?而对于倪瓒,他那“干笔皴擦”所营造的清逸疏朗,如何做到“少即是多”的艺术效果,这对我来说一直是一个谜。我渴望知道,书中是否会提供不同角度的分析,例如从结构、形态、墨色、笔触等多个维度来解读。我更期待的是,书中能否不仅仅停留在技法的层面,而是能够引导我理解倪瓒画树时所追求的那种“逸气”,那种超然物外、遗世独立的精神境界。如果书中能够穿插一些与王蒙、倪瓒相关的历史典故或者趣闻轶事,那样会更有意思,也更容易让我对这两位大师产生更深刻的认识。总而言之,我希望这本书能够成为我学习中国画的一本“宝典”。

评分拿到《经典山水画树法解析:王蒙、倪瓒》这本书,我仿佛获得了进入中国山水画殿堂的入场券。我一直认为,学习中国画,尤其要从临摹经典入手,而王蒙和倪瓒的树法,无疑是学习的重中之重。我特别好奇,书中是如何将这两位风格迥异的大师的树法进行对比和解析的。对于王蒙,我总是被他画中那股子“力量感”所吸引,尤其是他画的松树,那种虬曲盘绕的姿态,仿佛蕴含着无穷的生命力。书中是否会详细讲解他独特的“解索皴”和“牛毛皴”,以及如何通过不同力度的笔触和墨色的变化,来表现树干的苍劲和枝叶的繁茂?我希望能够看到书中提供一些非常精细的局部放大图,让我能够仔细辨认每一笔的走向和墨色的晕染。而对于倪瓒,他的画则以“清”、“雅”、“疏”而著称。我非常想知道,他是如何做到用最少的笔墨,勾勒出最生动的树木形态的?书中是否会深入分析他“干笔皴擦”的技巧,以及如何通过“留白”来营造出那种空灵、静谧的氛围?更吸引我的是,书中能否探讨这两位大师在描绘树木时,所寄托的个人情感和艺术追求。王蒙是否在描绘那些饱经风霜的树木时,也表达了他自己的坎坷经历?而倪瓒又是否在画那些疏朗的杂树时,宣泄了他对隐逸生活的向往?如果书中能提供一些关于如何从自然中汲取灵感,创作出具有个人风格的树木的建议,那就更具启发意义了。我期待这本书能够成为我艺术道路上的良师益友。

评分初次翻开这本《经典山水画树法解析:王蒙、倪瓒》,我内心是充满期待的,毕竟王蒙和倪瓒这两位元代大家,在山水画领域有着举足轻重的地位,他们的树法更是影响了后世无数画家。我特别想知道,这本书究竟是如何深入剖析他们笔下的枯树、秀木、松石的。翻阅过程中,我首先被书中大量的高清画作高清图所吸引,一笔一画,都仿佛穿越了时空,让我近距离感受大师的笔墨韵味。每一株树,无论是王蒙笔下那苍劲虬曲、充满力量的松柏,还是倪瓒笔下那疏朗淡雅、意境深远的杂树,都被赋予了生命,诉说着各自的故事。书中对不同树种的描绘手法,对皴法的运用,对墨色的浓淡干湿变化,都有着细致入微的阐述。我尤其留意到,书中不仅仅是简单地罗列技法,而是试图去理解这些技法背后所蕴含的画家思想和审美情趣。比如,王蒙画树为何多用“解索皴”来表现其古朴苍劲,而倪瓒又如何通过“留白”和“干笔皴擦”来营造空灵萧散的意境。我猜想,这本书或许会引导读者去思考,为什么同一棵树,在不同的大师笔下,会呈现出如此迥异的生命姿态。我非常期待书中能够提供一些关于画家创作心境的解读,以及他们如何从自然中汲取灵感,将内心的情感寄托于笔下的山水树石。如果书中能结合一些历史背景,讲述王蒙和倪瓒所处的时代,他们的师承关系,以及他们之间的艺术交流,那将更加丰富这本书的内涵。我希望能从这本书中学习到如何“读懂”一棵树,不仅仅是看到它的形态,更能感受到它的精神。

评分《经典山水画树法解析:王蒙、倪瓒》这本书,对我而言,不仅仅是一本技法教程,更是一次深入理解中国传统艺术精神的旅程。我一直对中国山水画中那份“气韵生动”的境界着迷,而树木作为山水画中的重要元素,其描绘方式直接关系到画面的整体意境。王蒙的树,总是给我一种苍劲、浑厚、充满力量的感觉,仿佛能够感受到大地深沉的力量。我非常想知道,书中是如何剖析他那著名的“解索皴”和“牛毛皴”的。这些皴法是如何在笔墨的挥洒中体现出树木的质感和年龄?又是如何通过墨色的浓淡变化,来表现树干的纹理和枝叶的层次?我希望书中能够提供非常细致的示范,甚至可以从不同的角度来解读同一幅画中的树木描绘。而倪瓒的树,则是一种截然不同的风格。他的画总是显得那么的清逸、淡雅,仿佛一阵清风拂过。我希望书中能够深入分析倪瓒是如何运用“干笔皴擦”来表现树木的疏朗和“瘦骨”的。这种“瘦”是否也蕴含着一种顽强的生命力?又是如何通过“留白”来营造出那种空灵、宁静的意境?更让我感兴趣的是,书中能否探讨这两位大师在描绘树木时,所体现出的不同哲学思考和人生追求。王蒙是否在画那些饱经风霜的树木时,也寄托了他对人生沉浮的感悟?而倪瓒又是否在画那些孤傲挺立的树木时,表达了他对世俗的超然和对精神自由的向往?如果书中能够提供一些关于如何将个人情感融入到树木描绘中的建议,或者介绍一些可以借鉴的古代画论,那就更具价值了。我期待这本书能够成为我提升绘画技艺和艺术修养的重要参考。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有