具体描述

◎如何設計出好看又美觀的擺盤?

◎構思擺盤時重要的是什麼?

◎怎樣可以讓擺盤更有效地傳遞心意?

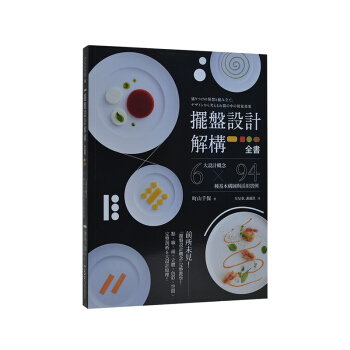

不同於市面上的擺盤教學書籍以收錄案例為主,本書回歸起點,以無壓力的圖解法,輕鬆說明「擺盤設計」基礎概念,完整剖析如何將點、線、面、立體、色彩、空間6大設計原理靈活運用在擺盤上。94款基本構圖將與實際擺放食材的照片並列,同時將同一道料理區分成「日常」、「宴客」、「派對」三種不同情境,透過具體示範,教你活用基本構圖,創造截然不同的擺盤效果。

完整的擺盤設計基礎概念,一目瞭然的對照插圖,清爽簡單的版面編排,不論是身經百戰的料理職人、即將踏入業界的餐飲系學生,或是對擺盤有興趣的料理愛好者,都能輕鬆吸收,真正理解何謂「擺盤設計」,掌握關鍵,進而設計出專屬於自己的专属擺盤!

「擺盤是透過料理傳達訊息的媒介。如果能理解基本的設計心理學,更能創作出效果良好的擺盤。」

——町山千保(作者)

【本書特色】

◎實例蒐不盡,扎實的基礎理論永不過時

◎近百款基本構圖,提供立即的效果檢驗、豐富的靈感來源

◎《料理擺盤:超簡明技法圖解事典》《超詳解實用料理擺盤大全》《日本料理擺盤基礎事典》編輯團隊隆重引進

作者資料

町山千保

自祐成陽子烹調藝術研討小組畢業後,開始積極為報章雜誌、電視媒體設計食譜和料理,也參與餐廳的菜單規劃等。為了追尋嶄新的料理積極走訪國內外,從甜點到正統法式料理都一手包辦,創作的料理充滿了個人美感,深受好評。著作眾多,如《100% Vitantonio BOOK》(ASPECT出版)、《用矽利康餐具簡單做菜!每天在家做甜甜圈》(小學館出版)等。[前言][第1章 構思擺盤的方法] 本書要談的擺盤 思考擺盤的目的 挑選盤子的重點 圓盤/方盤/橢圓盤/長方盤 同一道料理用不同盤子來擺盤[第2章 從設計看擺盤(基礎篇)]◆點大小 大小擺盤:小(集中) 大小擺盤:大(存在感)位置 位置擺盤:右 位置擺盤:上 位置擺盤:左下方向 方向擺盤:朝下 方向擺盤:朝右上多個點 多點擺盤:隨機 多點擺盤:曲線 多點擺盤:上升◆線直線、曲線 直線擺盤:水平線 曲線擺盤:隨意的波浪線角度(斜線) 角度擺盤:銳角60° 角度擺盤:銳角30°多條直線 多條直線擺盤:共有中心 多條直線擺盤:不同中心但有共同交點 多條直線擺盤:水平線/垂直線拋物線、圓圈、螺旋 螺旋擺盤 拋物線②擺盤 圓圈擺盤輪廓線、分割線 輪廓線擺盤:正方形 分割線擺盤:縱切◆面表現「形狀」的面 表現「形狀」的正方形擺盤 表現「形狀」的三角形擺盤 表現「形狀」的橢圓形擺盤表現「空間」的面 表現「空間」的擺盤:不同形狀的多個面(正方形X長方形) 表現「空間」的擺盤:同樣形狀的多個面(圓形)◆配置平衡平衡 平衡擺盤:融合(左右) 平衡擺盤:對立(上下)對稱、不對稱、鏡射 鏡射①擺盤 對稱擺盤 不對稱擺盤平行、旋轉 平行擺盤:水平 旋轉擺盤組合 組合擺盤:三角形 組合擺盤:圓形(聯想到正多邊形的圓)◆立體立方體、四角錐、球體、半球體、圓柱、圓椎、長方體、三角柱 立方體擺盤 半球體擺盤 長方體擺盤 圓柱擺盤◆色彩調和 調和擺盤:Red & Orange 調和擺盤:Green & Yellow 調和擺盤:Pink & Purple 調和擺盤:Brown對比(contrast) 對比擺盤:與醬汁的對比 對比擺盤:與黑色盤子的對比 對比擺盤:與彩色盤子的對比強調 強調擺盤:注目 強調擺盤:配料(集中) 強調擺盤:配料(分散)[第3章 依照場合來擺盤(應用篇)] 日常/宴客/派對 ◆冷盤式前菜 ◆熱前菜 ◆魚類料理(主菜) ◆肉類料理(主菜) ◆沙拉 ◆義大利麵 ◆三明治 ◆甜點[第4章 從盤子的變化看擺盤] ◆盤緣有雕花的盤子 ◆精品風盤緣的盤子 ◆北歐風盤緣的盤子 ◆北歐風的盤子 ◆各種形狀的盤子 ◆玻璃盤子[附錄] 畫龍點睛的香草和香料 醬汁是擺盤的關鍵[COLUMN] 錯視 色彩的基礎知識

用户评价

这本厚重的书籍,与其说是一本摆盘指南,不如说是一部关于“餐桌情境构建”的艺术史。阅读过程中,我常常会停下来,思考作者是如何将抽象的艺术理论与具体的食材特性完美结合的。书中对“叙事性摆盘”的探讨尤其引人入胜,它强调每一道菜都应该讲述一个故事,无论是关于产地、季节,还是主厨的心情。这种高度的文化植入,让摆盘从一种技巧升华为一种表达方式。例如,书中提到如何通过线条的走向来引导食客的目光,模拟自然界中河流或风吹麦浪的景象,这种诗意的表达方式,让我对未来设计菜品有了全新的灵感来源。我甚至开始反思,在招待重要的客人时,我希望通过我的食物传达出什么样的情感温度,而这本书,无疑提供了实现这一目标的最坚实的方法论基础。

评分说实话,我拿到这本书的时候,其实是带着一丝怀疑的,毕竟“解构”这个词听起来就非常学术化,担心内容会过于枯燥或者脱离实际操作。然而,当我深入阅读后,这种疑虑完全烟消云散了。作者的叙事风格极其流畅且富有画面感,即便在讲解那些略显理论性的设计概念时,也能立刻配以清晰的图示和实战案例进行印证。我特别喜欢其中关于“平衡与失衡”的讨论,这一点在日常烹饪中很容易被忽视。我们总想把东西摆得对称、稳妥,但这本书巧妙地指出,适当的“不对称”和“动态平衡”才能为菜肴注入生命力。它不是简单地告诉你“把这个放在那里”,而是告诉你“为什么”要那样放,这种底层逻辑的构建,是任何一本快餐式教程都无法比拟的。对于那些希望将家庭烹饪提升到准专业水准的朋友来说,这本书无疑提供了一个极佳的思维框架,让我不再仅仅依赖直觉,而是能用一套成熟的视觉语言去构建我的餐桌叙事。

评分坦白说,我购买这本书时,最看重的是它的“全面性”和“图解性”。对于一个初学者而言,面对一个全新的概念体系,最怕的就是理论和实践之间的鸿沟。这本书在这方面做得近乎完美。它没有停留在空泛的描述,而是用大量的对比图和步骤分解图,将复杂的构图法则具象化。比如,关于“黄金分割”在餐盘上的应用,书中不仅展示了如何精确计算比例线,还直接给出了成功与失败的案例对比,让人一目了然地感受到微小偏差带来的巨大视觉落差。这种手把手的引导,极大地降低了学习曲线。我以前总是觉得,摆盘是需要天分的,但读完这本书,我明白了,它更像是一门可以通过学习和练习掌握的硬技能。它为我打开了一扇通往精美餐桌艺术的大门,让我有信心去尝试那些曾经遥不可及的复杂造型,并且能清晰地知道每一步的目的是什么。

评分这本关于餐桌料理摆盘的书籍,我是在一家独立书店偶然发现的,那时的心情非常激动。我对食物的呈现方式一直抱有浓厚的兴趣,总觉得一道菜的美味,不仅仅在于食材和烹饪技法,更在于它呈现在眼前的那个“瞬间”。翻开这本书的扉页,我立刻被那种严谨又不失艺术感的排版所吸引。作者似乎有着非常扎实的视觉设计功底,将复杂的构图原理拆解得井井有条,即便是像我这样只有热情而缺乏科班训练的“业余爱好者”,也能快速领会其中的精髓。全书的结构设计得非常巧妙,从最基础的“点线面”在餐盘上的运用,到更深层次的“留白”与“动势”的探讨,层层递进,让人有种茅塞顿开的感觉。我尤其欣赏其中对色彩学在食物搭配上的应用分析,那部分内容让我明白了为什么有些颜色放在一起会显得“喧宾夺主”,而有些又能和谐共生,极大地拓宽了我对摆盘美学的认知边界。这本书不像市面上很多只教你“照猫画虎”的食谱书,它更像是一本哲学导论,教你如何“看”盘子,如何“思考”食物之间的关系,读完后,我感觉自己对任何形式的视觉艺术都有了更敏锐的洞察力。

评分作为一个在餐饮业摸爬滚打了些年头的厨师,我对于市面上那些徒有其表的“网红”摆盘法已经感到审美疲劳。我需要的是能让我作品在保持独特性的同时,又能符合餐饮美学高阶要求的系统性知识。这本书恰好填补了这个空白。它的深度足以让专业人士进行自我审视和优化。我尤其欣赏其中对于“容器选择”与“空间利用”的深入分析。很多时候,我们把精力都放在食物本身,却忘了餐具是舞台,食物是主角。书中对于不同材质、不同深度的盘子如何影响光线反射和视觉焦点,有着非常独到的见解。我尝试着根据书中的建议,将原本习惯的圆形盘替换为方形或椭圆形的板材,再运用“留白”原理,果然让原本饱满的菜品瞬间有了呼吸感和高级感。这本书的价值不在于教你做出某一道菜的摆盘,而在于给你一套可以应用于任何菜品的“设计工具箱”,非常实用,而且经得起时间的考验。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有