具体描述

编辑推荐

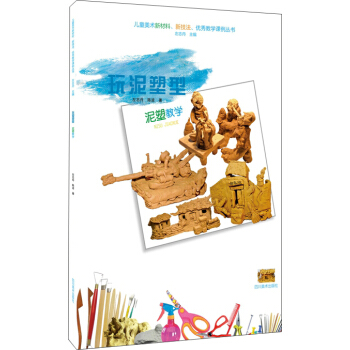

★采用特种环保纸印刷

★新颖有趣的泥塑教学方法及技法

★简单易懂的教学实例

★缤纷艳丽的内页

★趣味横生的版式设计

从孩子的视角讲解,近距离将具有专业性难度较高的泥塑教学化繁为简,使孩子们非常容易地掌握各种制作表现手法,陪伴孩子在泥塑中发现自己无限的创造力。

内容简介

本书乃一本适宜于少儿学习泥塑的新教材,站在孩子们的角度去思考新的教学方式方法,将具有专业性难度较高的泥塑教学化繁为简,使孩子们非常容易地掌握各种制作表现手法。图书版式灵活,用色缤纷艳丽。提升孩子创造力的同时,使他们具有更高层次的审美力,使孩子们的作品更具文化内涵和审美高度。

作者简介

左志丹,毕业于四川美术学院。中国美术家协会少儿艺术委员会委员、中国青少年宫协会文化艺术委员会副主任、美术专业委员会会长、中国美术家协会会员、四川省美术家协会理事中国美术家协会少儿艺术委员会委员、中国少年儿童造型艺术学会常务理事、四川省美术家协会少儿艺术委员会主任、四川省教育学会美术教学专业委员会副理事长、四川省少儿美术研究会会长、成都市美术家协会少儿美术艺委会会长、全国艺术教育联合会名誉会长、全国少儿美术工作室联合会会长。

内页插图

用户评价

这本书在“技法创新”这一块的处理,简直是教科书级别的细致入微。它不只是停留在传统的“搓、压、揉”这些基础动作上,而是深入挖掘了如何利用工具和非传统辅助手段来拓展泥塑的表现力。我印象最深的是关于“肌理表现”的一章。里面介绍了几种用身边常见物品来“压印”和“刻画”泥塑表面的方法,比如用旧牙刷、保鲜袋的褶皱、甚至植物的叶脉来制造出逼真的纹理效果。这对于我们预算有限的学校来说,简直是雪中送炭。过去我们总觉得只有专业的工具才能做出高级感,这本书彻底颠覆了这种观念。它鼓励老师和孩子一起去观察生活中的纹理,并将这种观察力转化为创作的动力。我立刻尝试了书中推荐的“树皮纹理”制作法,用小刀刻画再用干刷子上色,效果出来后,孩子们自己都惊呼“原来泥巴还能变魔术!”这种让孩子在探索中发现乐趣的教学模式,远比死记硬背技巧有效得多。

评分这本书的版式设计和图文搭配也值得称赞。作为一本工具书,它摒弃了那种枯燥的文字堆砌,采用了大量清晰、多角度的实拍照片。每一组步骤图都标注得非常明确,光影处理得当,即便是初次接触泥塑的老师也能轻松跟上。更值得一提的是,它在讲解过程中,穿插了许多“为什么”和“思考点”。例如,在讲解如何平衡一个较高的人形雕塑时,它不仅告诉你重心要低,还会用一个简单的力学原理图来辅助说明,让老师能够更深入地理解背后的原理,从而在面对孩子各种“意想不到”的结构问题时,能给出更科学的指导。这种由浅入深、兼顾操作性与理论深度的编排,让这本书的阅读体验非常流畅。它不是那种读一遍就束之高阁的教材,而是可以放在手边,随时翻阅查找灵感和解决方案的“作战手册”。

评分说实话,我对“优秀教学课例”这几个字一开始是持保留态度的,因为很多美术书上的课例都拍得非常精美,但实际操作起来难度系数极高,往往需要老师具备雕塑家的水平才能完美复刻。然而,这本书的课例设计展现出一种难得的“可行性”和“启发性”的平衡。它不是那种高高在上的示范,而是真正考虑到了普通幼儿园教室的条件和不同年龄段孩子的精细动作发展水平。比如,关于“动物造型”的课例,它细分到了小班、中班和大班的不同侧重点。小班的重点是捏出基本的几何形体组合,强调手的抓握和挤压;而大班则引入了结构支撑和细节刻画。我特别喜欢其中关于“故事场景搭建”的单元,它不是让孩子独立完成一个复杂的雕塑,而是将泥塑作为情景剧的一部分,让泥塑作品成为叙事载体。这种跨学科的融合,极大地激发了孩子们的想象力和表达欲。读完这些课例,我感觉自己不仅仅是学到了“怎么教泥塑”,更是学到了“如何用泥塑这一媒介来促进儿童全面发展”的教学思路。

评分从整体的教育理念来看,这套丛书所传达的“儿童视角”是极其鲜明的。泥塑教学,很容易被简化为“手部精细动作训练”或者“艺术造型模仿”。但这本书的每一个课例,都在强调泥塑是儿童表达情感、构建自我认知的重要途径。它鼓励不完美,提倡“泥塑的生命力在于它的流动和变化”。例如,书中有一个单元专门讨论如何处理孩子泥塑作品中那些“不符合比例”或“结构失衡”的部分,它没有简单粗暴地要求修改,而是引导老师去探究孩子在创作背后的思维逻辑。这种尊重孩子创作意图的教学态度,极大地增强了孩子们的自信心和对艺术创作的内在驱动力。读完全书,我感觉我的教学理念得到了极大的拓展,它不仅仅是一本关于泥塑的书,更是一本关于如何真正理解和支持儿童创造力的指南。

评分这本《儿童美术新材料、新技法、优秀教学课例丛书:泥塑教学》简直是为我们这些长期奋战在一线的幼教老师打开了一扇新的窗户!我拿到书的时候,最先吸引我的是它对“新材料”的探索。过去我们总局限于传统的陶土,色彩变化和可塑性总有些瓶颈。这本书里介绍的那些轻质黏土、自干泥,甚至是一些混合型的可塑材料,简直太神奇了。作者不仅罗列了这些材料的特性,还非常细致地给出了操作上的注意事项,比如不同湿度下塑形的难易度,以及如何进行上色和定型处理。我记得有一节关于“海洋生物”的主题课例,他们用了那种带点半透明质感的黏土,做出来的海龟壳晶莹剔透,远比我们以前用的老式黏土生动得多。更关键的是,书中强调了如何引导孩子去“感受”材料的肌理,而不是机械地模仿造型。这种注重过程和感官体验的教学理念,正是我们现在美术教育最需要的。以前备课总是在想“教什么造型”,现在则开始思考“让孩子通过材料学到什么”。对于我们这些渴望与时俱进的老师来说,这套书的价值是无法估量的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有