具体描述

●二、青燕(又名青长脚)·木桃

●三、杨皮(又名野绣眼)·紫薇花

●四、鹦哥·罗汉松

●五、钟馗(又名平王燕)·天花粉

●六、五道眉·腊梅

●七、黄肚子·辛夷

●八、鹌鹑·秋海棠

●九、青头沉香·紫荆花

●一0、黄眉金肚子·僧鞋菊

●一一、山东虎皮·李子

●一二、山马·秋叶

●一三、啄木鸟·榆

●一四、朱顶雀·柿子

●一五、娇凤(又名阿苏儿)·杏花

●一六、八哥(又名鸲鹆)·红叶

●一七、红头雀·虎耳草

●一八、黄头翁·桂圆

●一九、彩四喜(又名虎皮)·凌霄花

●二0、金雀鸟·石菖蒲

●部分目录

内容简介

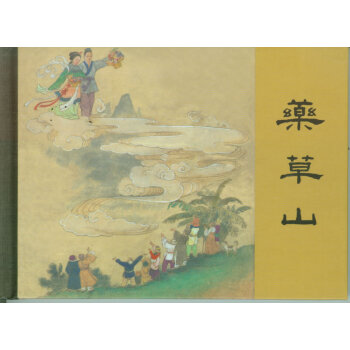

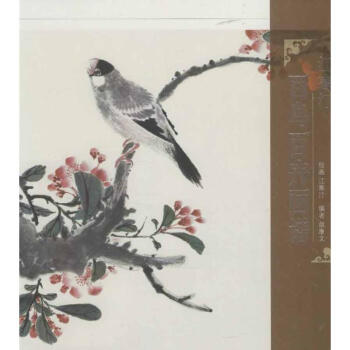

海派艺术以花鸟为主,其次人物,再次是山水。海派画家的代表人物为虚谷、任伯年、蒲华、赵之谦、钱慧安等。海派艺术一百多年来没有断裂,绵延至今,民国中晚期直到现在,谓新海派。江寒汀为承上启下的重要人物,开启了清新、自然、典雅的画风。他的画上很少题诗,往往穷款。他认为题诗款等于给画加上了注脚,一览无余,值得慢慢品味,探寻主题。当今花鸟画高手出于其门下者甚众,他对上海的花鸟画发展有深远的影响。颜康文编著、江寒汀绘画的《江寒汀百鸟百卉画谱》展现这一特色。用户评价

如果用一个词来概括这本书给我的感受,那便是“气韵生动”。画中的每一片叶子,每一根枝条,都仿佛拥有自己的呼吸和生命力。我特别留意了那些对动态捕捉的瞬间,比如振翅欲飞的蜂鸟,或是争抢食物的雀鸟群,它们之间的互动和紧张感被捕捉得极其到位,绝不是僵硬的摆拍。这需要画家对生物习性有深入的了解,才能在笔墨中赋予其内在的驱动力。此外,花卉的选择也极具匠心,既有常见的牡丹芍药,也有许多清雅的野卉,体现了画家对民间艺术和文人画传统的兼收并蓄。这种包容性使得整本画谱的视野非常开阔,它成功地将传统绘画的规范与个人独特的情感表达融合得天衣无缝,让人在欣赏之余,不断思考艺术创作中“法”与“心”的关系。

评分这本书的装帧设计本身就是一种艺术享受,厚实的纸张触感温润,油墨的印刷质量极高,即便是小幅的细节特写,色彩的过渡也毫无滞涩感,完全体现出了传统水墨画的韵味与现代印刷技术的完美结合。我尤其欣赏其中对于“意境”的营造。那些描绘的景象,绝非简单的物象堆砌,而是融入了画家对季节更迭、时间流逝的深刻理解。例如,几笔简练的墨竹旁,几只形态各异的麻雀,寥寥数笔,却能让人感受到清晨薄雾中那种特有的寂静与凉意。这种“计白当黑”的运用达到了炉火纯青的地步,留白之处,仿佛有无尽的想象空间供人驰骋。这本画谱更像是一部视觉日记,记录了艺术家与自然进行深度交流的心路历程,它教会我们如何去看待自然,如何从平凡中发现不凡的美感,对于提升审美层次具有潜移默化的作用。

评分初次翻开这本画册,扑面而来的是一股盎然的生机,仿佛置身于春日的花丛与林间。那些飞鸟的姿态,无一不捕捉到了最灵动的一瞬。有的昂首引吭高歌,羽毛在阳光下泛着油润的光泽;有的则低头梳理羽翼,神态专注而宁静。画者对于鸟类的解剖结构和神态把握得极为精准,即便是最细微的羽毛层次和眼神的流露,都处理得恰到好处。更难能可贵的是,作者并未将这些鸟儿孤立地描绘,而是巧妙地将它们融入到特定的花卉环境中。比如那枝头栖息的黄鹂,配以盛放的迎春花,色彩的碰撞与和谐令人叫绝。每一页的构图都充满了深思熟虑,既有写意的洒脱,又不失工笔的细腻,展现了一种平衡之美。对于喜爱花鸟画的同仁来说,这本画谱无疑是一份极为宝贵的范本,从中可以汲取到丰富的创作灵感和技法精髓,它不仅仅是技法的展示,更是一种对自然生命力的深情礼赞。

评分这本书的价值在于它提供了一种系统而又充满灵性的创作范式。它不仅仅是一本“照着画”的教程,更像是一部关于如何“观察自然”的哲学读本。在现代生活节奏日益加快的今天,我们很少有机会停下来,细细品味一朵花的开放或一只鸟的起落。而这本画谱却强行拉住了时间,用浓缩的艺术语言,将这些美好的瞬间定格,并且以极具感染力的方式呈现出来。我反复摩挲着几幅水墨写意图,那墨色的晕染效果,简直是无法用语言完全描述的妙处,深浅浓淡之间,气韵流转,浑然天成。它激发了我强烈的创作欲望,让我渴望拿起笔,去捕捉我身边那些稍纵即逝的美好。这本画册的出现,无疑是艺术界的一笔宝贵财富,它让古典的审美趣味得以在新时代焕发出持久的生命力。

评分坦白讲,最初被吸引是冲着名家之作的名头来的,但深入研读后发现,其价值远超预期。它并非那种流于表面的、仅仅是炫技式的作品集。其中蕴含的笔墨语言非常丰富,从极其写实的工笔重彩到挥洒自如的大写意,几乎囊括了花鸟画创作的多个维度。对于初学者而言,可以清晰地看到从“形似”到“神似”的渐进过程,每幅画作前的留白,仿佛都是留给观者自行揣摩的那一步骤。而对于资深画者,则可以着重研究其用笔的力度变化和墨色的层次渲染。特别是那些对复杂花卉结构的处理,比如重瓣花朵的层次感,以及花瓣边缘那近乎透明的质感,处理得极其巧妙,这显然是常年积累的观察与实践才能达到的境界。阅读此书,如同跟随一位高明的老师进行一对一的私塾教学,细致入微,受益匪浅。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有