具体描述

内容简介

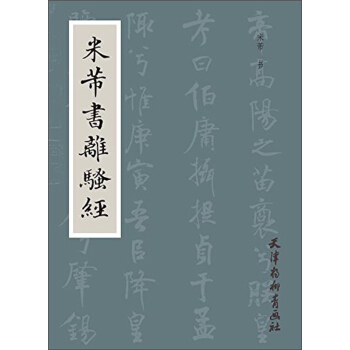

王铎的书法风格之多样及存世作品之多,都是书史上少见的,这充分证明“一日临写,一日应索”书写状态的真实性。书史上对古人如此尊崇而又涉猎如此之广的书家,唯有米芾可与之比肩。王铎也正是以米芾为榜样,不但学其书,更师其集古以成家的学书妙法,才终成一代大家。因此“一日临帖,一日应请索”,就是王铎甘步米芾学书之法的宣言。米元章学书有“三字三画异”的斤斤计较,亦有“意足我自足,放笔一戏空”的洒脱,正讲出了平日研习和正式书写时应具有的不同状态。观王铎书可见其己得米氏真传,如论格局,其在米之上似亦不为过誉之评,不知观者以为如何?《历代书法大家系列:王铎翰墨聚珍》的出版发行将为学书者提供一份较难得的艺术大餐。

内页插图

目录

又承帖先读帖

手复帖

行书自到长安内五律条幅

行书旧曰同欣赏五律条幅

行书突兀严峦气五律条幅

行书赠单大年家丈

行书《上天开岩同友作》

草书临《淳化阁帖》

草书临《淳化阁帖.意适帖》

草书临王羲之《小园帖》

致杨老亲翁帖

行书澹圃山房阔五律条幅

行书节录论米一段条幅

行书曾记题诗处五律条幅

行书临《辞奉帖》

王铎书唐人诗节选

行草《与柱国六翁尺牍》

用户评价

这套《历代书法大家系列》的装帧设计简直是匠心独运,光是捧在手里就能感受到一种沉甸甸的历史厚重感。我特意选择了这套书,是冲着它对古代书家作品的精细呈现。比如,我最近在研究魏晋时期的风骨,想找一本能把王羲之的《兰亭集序》的每一个细节都剖析到位的书。我期待的是那种能让我对照原作,甚至能看出笔锋的提按顿挫、墨色的浓淡干湿的详尽图录。很多市面上的字帖,要么是影印件模糊不清,要么是后期摹刻失真严重,拿到手后总觉得少了点“气韵”。我希望这套书能提供高清的、带有尺幅标注的精品扫描件,最好还能附带历代名家的题跋和鉴藏印的考证,这样对于深入理解作品背后的时代精神和书家心境才会有实质性的帮助。毕竟,书法学习不仅仅是模仿字形,更是学习一种思维方式和文化传承。如果这套书能在这一点上做到极致,那绝对是值得收藏的佳作。

评分作为一个业余的书法爱好者,我购买工具书时,实用性是排在第一位的。我需要的是一本随时可以翻开,对着临摹的“活”教材。这意味着对印刷质量的要求极高——纸张的厚薄、吸墨性是否适合用毛笔蘸墨后进行对照练习;装帧是否平整,能否完全摊开,不至于在临摹过程中卷起影响视线。此外,如果能附带一些“临摹指南”就更好了,比如针对某位书家的特定笔画,提供慢速、分步的示范解析图,或者用线条箭头标示出运笔的轨迹和力度变化,那简直是梦寐以求的辅助材料。仅仅是高清的图片,对于初学者来说,还是有点“望洋兴叹”的感觉。我希望这套书能够架起一座从“欣赏”到“实践”的桥梁,让学习者可以带着明确的目标去揣摩和练习。

评分我对传统文化的挖掘总是带着一种寻觅“真迹”的执着。我关注的重点在于书法的“笔法”和“结构”的演变脉络。比如,我一直在钻研唐代颜真卿的雄浑与柳公权的瘦劲之间,在结构上究竟有哪些根本性的差异和共通之处。我购买书籍时,最看重的是专业性。我希望这套书不仅仅是简单地罗列作品,而是能提供有深度的专业评论。比如,对于某个特定的“钩”或“捺”,不同时期的书家是如何处理的?他们的用笔习惯是受当时的纸笔材料限制,还是纯粹的个人风格选择?我渴望看到一些书法史学家的严谨考据,能够梳理出一条清晰的技术传承线索。如果这本书能做到这一点,能让我透过这些大师的作品,看到中国书法的“技术进化史”,那对我个人的创作提升将是醍醐灌顶的。如果只是泛泛而谈,那和市面上随便能找到的字帖就没有区别了。

评分我购买的每一本艺术类书籍,都会关注它的“文献价值”和“审美体验”。对于书法这种极具东方哲学意味的艺术,阅读体验本身就是一种修行。我希望这套书在排版上能够体现出一种古朴而典雅的格调,而不是那种现代印刷品常见的生硬和冰冷。比如,留白的处理是否得当?字体选择是否与所介绍书家的时代气质相符?更重要的是,我期待书中能有高质量的“学术综述”,不仅仅是介绍书家生平,更应该探讨其书风形成背后的社会思潮、哲学影响,比如魏晋玄学的清谈对书法“尚韵”风潮的推动作用。如果能在人文的维度上给予深入的阐释,而不是停留在单纯的技法罗列,那么这本书的层次和深度就会被立刻拔高,成为我案头常备的案头书,供我随时汲取养分,而非仅仅是一本“速查手册”。

评分坦白说,我买书很大程度上是受“系列感”的驱动。一套完整的系列,往往代表着编纂者对整个历史脉络的通盘把握,而非零散的知识点堆砌。我非常期待这套《历代书法大家系列》能涵盖更广阔的时间跨度,从篆书的古拙到行草的奔放,都有相匹配的大家入选。例如,我个人对宋代的苏轼、黄庭坚那种“不拘一格”的意趣特别着迷,他们如何在遵循法度的前提下,最大限度地释放个性和情感?我希望书中能有专门的篇幅来对比分析米芾的“刷字”与其前辈的精妙区别。同时,我也关注那些容易被忽略的大家,比如对楷书发展做出独特贡献的书家。如果这个系列能在主流大家之外,能穿插介绍一些“遗珠”,让读者对整个书法史的认知更加立体和饱满,那无疑是大大加分的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有