具体描述

产品特色

编辑推荐

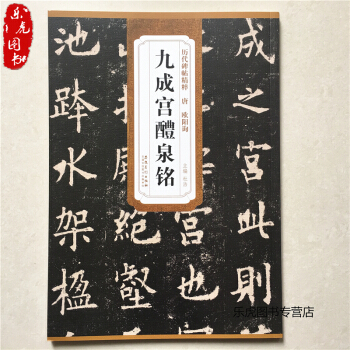

《中华经典碑帖彩色放大本》是中华书局新推出的一套珍赏级别的碑帖普及本。特色如下:

超大八开,释文准确。

严选版本:萃取台北故宫、北京故宫、东京国立博物馆、纽约大都会博物馆等海内外馆藏碑帖珍品。

印制精良:力邀彩印巨头雅昌艺术共同打造,四色还原,用纸考究,传统书迹珍品与现代印刷工艺交相辉映。

精选精编:精选重要且极具代表性的书家名迹,以备书法初学者、爱好者选择。标点释文,精审精校,帮助读者结合文本品味书法。

内容简介

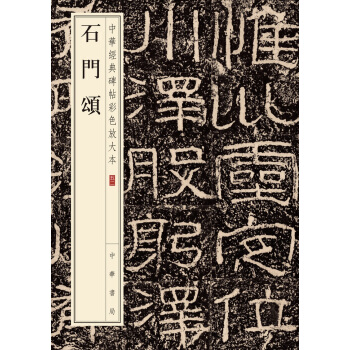

《石门颂》,全称《司隶校尉楗为杨君颂》,又称《杨孟文颂》。汉中太守王升撰文,颂扬原司隶校尉杨孟文复修栈道之事。隶书,二十二行,行三十、三十一字不等,汉建和二年(一四八)刻于陕西褒城东北褒斜谷石门崖壁,现藏汉中博物馆。 此碑历来为世人推崇,或言其“高浑”,或言其“疏秀”,或言“纵横劲拔”“雄厚奔放”“行笔如野鹤闲鸥,飘飘欲仙”,总之很好地统一了雄浑肃穆与自然秀逸这两种对立的美感,甚为难得,是学习隶书的范本之一。

内页插图

用户评价

说实话,我买过不少碑帖,但很多要么是扫描件质量不高,要么是色彩失真,看起来总觉得少了点“味道”。但这本《石门颂》的彩色呈现,确实让我感到惊喜。它不仅仅是简单地把黑白拓片变成了彩色,而是巧妙地利用了色彩的层次感来区分原碑文的结构和风化痕迹。你看那些饱经风霜的边缘,以及字里行间那种历史的沧桑感,通过这本的色彩处理,得到了很好的还原。这对于理解“金石味”至关重要,书法的美感不仅仅在于结构,还在于它承载的时间印记。我特别喜欢它对碑文底色的处理,那种略带土黄或灰褐的底色,让整篇作品显得古朴而厚重,仿佛真的能触摸到石头表面的粗粝。对于研究碑刻技法的人来说,这种细节的真实再现,价值无可估量。它不是简单地复印,而是一种基于现代印刷技术的“再创作”,使得古典艺术焕发出了新的生命力。

评分我最欣赏的是这本册子所传递出的一种对传统文化的敬畏感和现代出版的创新性之间的完美平衡。它没有为了追求炫酷而过度地进行数码处理,保持了对原作精神风貌的尊重,但同时又利用了现代的彩色印刷技术,将我们带入了一个更接近原作情境的视觉体验中。我感觉这本书的编者和设计者非常理解碑帖学习者的需求,知道我们真正想要看到的是什么——是那种穿越时空的对话感。当我沉浸于这些苍劲的笔画之中时,会不自觉地忘记自己身处的时代,仿佛能听到石刻时工具与岩石碰撞的声音。这种沉浸式的学习体验,是普通影印本难以给予的。总而言之,这是一次非常成功的尝试,它让《石门颂》这一瑰宝,以一种更清晰、更具感染力的方式,走进了当代读者的视野。

评分这本《石门颂》的彩色放大本,真是让人眼前一亮。我一直对碑帖类的书籍情有独钟,尤其是那些流传千古的经典之作,总希望能收藏一本能细细品味的。这次入手这本,首先吸引我的是它的开本和印刷质量。对于书法学习者来说,细节决定成败,而这本书的放大效果,恰到好处地展现了原碑文的笔触和气韵。那种刀刻的力度感、线条的起承转合,在放大后的版本中看得尤为清晰。特别是那些细微的飞白和转折处的微妙变化,以前在普通尺寸的拓片上总觉得有些模糊不清,现在几乎可以感受到当年书写者落笔时的心境。这对于临摹者来说,无疑提供了极大的便利,不再需要过度依赖想象力去揣摩笔意,而是可以直接从“实物”的放大影像中去捕捉神韵。纸张的质感也很棒,厚实且有一定的哑光度,使得墨色显得沉稳大气,不会有那种廉价的反光感。装帧设计也比较典雅,看得出出版方在制作上是下了功夫的,让人在翻阅时有一种庄重而宁静的感觉,非常适合静下心来反复摩挲揣摩。

评分作为一名业余书法爱好者,我更看重的是学习的便捷性和直观性。很多时候,我们学习碑帖,最怕的就是不得要领,光看形似而不得其神。这本放大本在这方面做得非常到位。我尝试用它来对照练习了几次,发现它能有效地帮助我矫正一些长期形成的错误习惯。比如,某些笔画的起笔收笔,以前总觉得应该重按,但放大后对比原碑,发现其实很多地方是轻盈提按的瞬间变化。尤其是“颂”文中的那些长线条和连带笔,通过清晰的放大图,我能更清楚地看到运笔的提速和节奏变化。这种清晰度上的优势,使得学习过程中的“顿悟”机会大大增加。它让原本有些高深莫测的魏晋风度,通过现代技术变得触手可及,极大地降低了初学者的学习门槛,同时也为高水平的研修者提供了更精细的参考样本。

评分从收藏价值的角度来看,我认为这本书的装帧和内容的完整性,决定了它在同类产品中的地位。市面上很多碑帖是简化版或者选择性收录的,但这一本似乎是力求完整呈现《石门颂》的精髓。而且,对于这种经典碑帖,一个好的版本是值得反复品味的,它不仅仅是工具书,更是一种艺术品的收藏。这本书的尺寸和重量拿在手里,就给人一种“有分量”的感觉,这可能也是一种心理暗示,让你更愿意去珍视它。我把之前收藏的一些普通尺寸拓片放在一边,再来看这本,那种视觉冲击力是完全不同的。它就像把文物从历史的尘封中轻轻拂去,呈现在我们眼前,让我们能够以一种更亲近、更深入的方式去“阅读”那位古代书家的心声。这种高品质的再现,使得它不仅仅是学习资料,更是一件值得陈列的艺术品。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有