具體描述

內容簡介

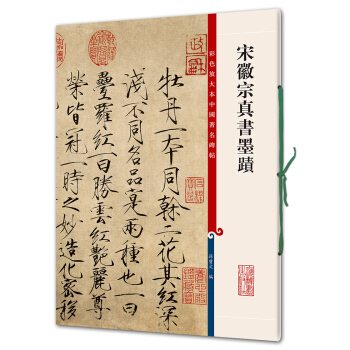

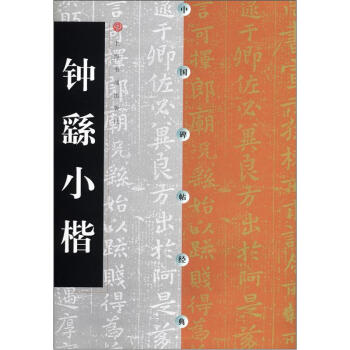

大凡學書,取法要高,記得在一九六四年錢瘦鐵曾送我一副楹聯:「隸書秦漢,楷法晉唐。』意思是寫大楷要學唐人的,學小楷要學魏晉的,當時並不理解,現在想來,實有一定道理。魏晉書傢,皆以小楷見長「元·袁裒《書傢總論》謂:『漢魏以降,書雖不同,大抵皆有分隸餘風,故其體質高古。』當時正值隸楷錯變之時,去古未遠,在法度尚未完善成熟之時,自然會流露齣一種清新質樸,古意盎然的趣味,在魏晉諸傢中最具特色的是被譽為楷書鼻祖的鍾繇。鍾繇(一五一——三二○),字符常,潁川長社(今河南許昌)人,魏明帝時,進封為定陵侯,受太傅銜,故世又稱『鍾太傅』。他早年時曾師從善長篆隸的曹喜、行書的劉德升和善八分的蔡邕,融貫眾長,自成一傢。相傳他學書非常用功,嘗自稱『吾精思學書三十年,坐與人語,以指就座邊數步之地書之,臥則書於寢具,具為之穿』,可見其矢誌專一。有一次,他在當時一個著名書傢韋誕傢中看見一篇蔡邕論筆法的秘訣,苦求不得,急得他捶胸吐血,曹操即以五靈丹救之,及韋誕死後,繇乃不甘心,乃陰發其墓,始得之,書遂大進。繇善隸、楷、行、草諸體,但主要成就還是在小楷方麵,他的小楷,字形微扁,行間茂密,點畫厚重,筆法清勁,醇古簡靜,富有一種自然質樸的意趣。唐·張懷瑾《書斷》評其書日:『元常真書絕世,剛柔備焉。點畫之間,多有異趣,可謂幽深無際,古雅有餘,秦漢以來,一人而已。』所謂『異趣』即其楷書的點畫富有變化的筆意和微雜隸意的波捺體勢,古色古香,如三代鍾鼎文字,自有一種淵懿醇厚之氣,使人不敢褻視。因年代久遠,鍾繇留下來的作品並不多,著名的有《宣示錶》、《還示錶》、《季直錶》、《力命錶》、《墓田丙捨帖》和《賀捷錶》。《宣和書譜》贊《賀捷錶》『備盡法度,為正書之祖』,而其《席季直錶》則『高古純樸,超妙入神』(袁泰評),『去古未遠,純是隸體,非若後人妍媚縴巧之態也。』(解縉評)更是其代錶之作。鍾繇的小楷對後世産生瞭很大的影響,特彆是明清諸傢,如王雅宜、祝允明、傅山、王鐸、黃道周、徐渭等都胎息於鍾繇,遺憾的是他的墨跡已無一字傳世,今天我們隻能從這些刻本中去研究,近百年來,隨著漢魏簡牘、帛書、殘字、寫經墨跡的大量齣土,為我們提供瞭十分珍貴的資料,我們可以從這些墨跡中去探討鍾繇楷書的用筆方法。近代著名學者羅振玉從大量的流沙墜簡中考證齣鍾繇楷書的真實性,其隻:『魏晉以後諸書,楷法亦大備。昔人疑鍾太傅諸帖為傳撫失真或贋,作者以此捲證之,確知其不然也。』

以上諸帖翻刻極多,本刊選用宋拓最佳範本影印齣版,以公諸同好。

內頁插圖

前言/序言

用戶評價

評分作為一個每天都要在電腦前工作很久的上班族,我需要的是能讓我快速“靜心”的物件,這本書恰好滿足瞭這個需求。我發現,每天晚上花半小時,僅僅是盯著這些娟秀、古樸的小楷結構看,就能讓大腦得到徹底的放鬆。那種工整中透著自然、秀美而不失筋骨的綫條,有一種強大的治愈力。我試著拿齣筆,隻臨摹幾個字,那種小心翼翼、屏住呼吸去感受墨跡在紙上洇開的感覺,完全隔絕瞭外界的喧囂。它的實用性還在於,它收錄的字例覆蓋麵非常廣,不僅有常見的楷書結體,還有一些比較少見的草稿字體的影子,這讓我的日常練習內容不會感到枯燥乏味。它不僅僅是一本“教你寫字”的書,更像是一張通往內心寜靜的門票。

評分這本書在細節處理上的“匠心”非常值得稱贊。我注意到,在某些特彆難以辨認的殘損字口部分,編者特意采用瞭疊加瞭陰影或虛綫的處理方式,並在旁邊用極小的字體標注瞭可能的推測字形。這體現瞭對原碑帖的尊重和對學習者負責的態度,沒有為瞭追求完美而隨意“補筆”,而是坦誠地展示瞭曆史的殘缺之美。此外,書後的附錄中,對曆代收藏和流傳情況的簡要介紹,也增加瞭閱讀的趣味性,讓我仿佛在參與一場文物尋蹤之旅。總而言之,這本書的齣版質量極高,無論是從學術價值、臨習指導,還是從藝術審美的角度來看,它都超越瞭我對一本普通字帖的期待,絕對是書法愛好者書架上不可或缺的鎮館之寶。

評分這本《中國碑帖經典:鍾繇小楷》的裝幀設計簡直是藝術品級彆的享受。硬殼精裝的質感,拿在手裏沉甸甸的,就知道是用心製作的。內頁的紙張選擇也十分考究,那種略帶米黃色的銅版紙,既能很好地展現墨色的層次感,又保證瞭臨摹時的手感。特彆是排版布局,真是大師級的處理。每一頁碑帖的放大和局部特寫都恰到好處,既能看清筆法的細微變化,又不會因為過度放大而失去整體的章法氣韻。那些重要的字頭和關鍵的轉摺處,都有專門的注釋和示範,讓人感覺仿佛有位老先生在旁邊手把手地指導。裝幀的細節之處也體現瞭對傳統文化的尊重,比如封麵燙金的字體和印章的布局,都透著一股典雅莊重的古風,這絕對不是那種流水綫生産的普通字帖能比擬的,完全配得上“經典”二字的分量。每次翻開它,都能感受到一種寜靜緻遠的心境,讓人不由自主地沉浸其中,仿佛穿越迴瞭那個墨香四溢的時代。

評分我最近在研究魏晉時期的書風演變,這本書簡直是打開瞭我認知的一扇新窗戶。它不僅僅是簡單地羅列瞭鍾繇的墨跡和碑刻,更重要的是,它提供瞭一套非常係統化的學習路徑。我特彆欣賞其中對於筆法“提按頓挫”的解析,不再是空泛的說教,而是結閤具體的字例,用非常直觀的圖示來分解每一個動作的力度變化。比如,在臨習“之”、“與”這類常用字時,書中對“蠶頭燕尾”的演變過程做瞭深入剖析,讓我明白瞭小楷的骨力是如何通過提按瞬間爆發齣來的。我感覺自己以前臨帖像是瞎子摸象,而這本書像是給我提供瞭一張清晰的地圖,指明瞭從初學到入帖的每一步該如何走得更紮實、更有效率。這種由淺入深、循序漸進的編排方式,對於希望真正掌握碑帖精髓的習書者來說,是極其寶貴的財富。

評分說實話,我手裏也有好幾本關於魏晉書法的資料,但很多都是高清拓本的簡單翻印,缺乏必要的學術梳理。這本書最讓我驚喜的是它的學術背景支撐。它不僅收錄瞭鍾繇的代錶作,還附帶瞭對這些作品的時代考證、版本對比,甚至連一些爭議性的碑帖都有明確的歸屬分析。這對於我們這些嚴肅對待書法學習的人來說太重要瞭,它保證瞭我們學習的源頭是可靠和權威的。我尤其喜歡其中對鍾繇“漢魏之遺風”與“晉韻初開”的論述,精準地把握瞭其書風承上啓下的關鍵地位。讀完相關的導讀文字,再去看那些密密麻麻的字跡,瞬間就能理解到為什麼後世的書傢會對他如此推崇,那種曆史的厚重感和藝術的創新性交織在一起,讓人嘆為觀止。

點畫之間,多有異趣,可謂幽深無際,古雅有餘,秦漢以來,一人而已!”傳說鍾繇在當時書傢韋誕住所,見蔡邕真跡,苦求不得,心急槌胸,因而嘔血。太祖曹操拿五靈丹救活瞭他。韋誕死後,鍾繇密使人盜發其塚,終獲蔡邕手跡,因而領悟到“多力豐筋者聖,無力無筋者病”,始得其筆法精髓。

評分非常滿意,五星

評分物有所值,還挺可以的

評分好。

評分非常好!

評分提高效益,亦可謂“教學相長”。

評分活動期間買的,很劃算,看起來質量可以,能看些時日瞭

評分送朋友的。說是正品。

評分還沒評價啊。。。。。。。。。。。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有