具体描述

内容简介

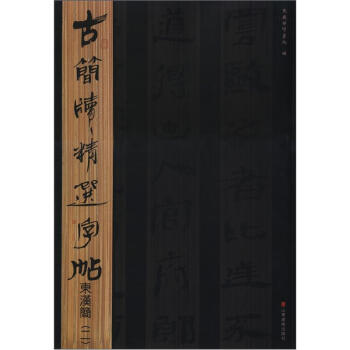

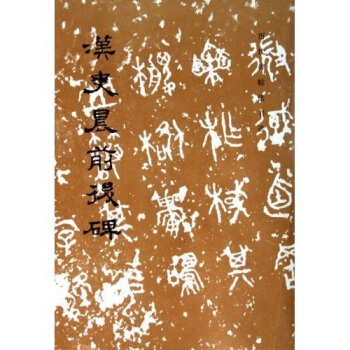

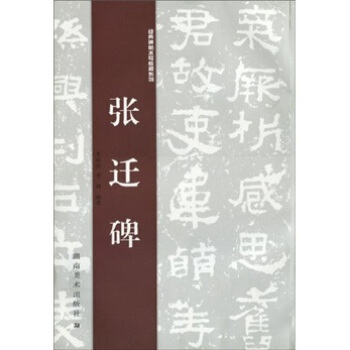

《张迁碑》主要包括以下几部分内容:基本笔画练习、笔画综合练习、部首及结构练习。《张迁碑》是经典碑帖水写教程系列之一。目录

基本笔画练习笔画综合练习

部首及结构练习

前言/序言

用户评价

这本书的排版逻辑简直是教科书级别的典范。它并非只是简单地将碑帖原帖和练习指导堆砌在一起,而是构建了一个严密的知识体系。我注意到,它在关键的篇章过渡上设计得非常自然流畅,读者在学习完一个阶段的技巧后,会自然而然地被引导到下一个更深入的主题。这种结构上的巧妙安排,极大地降低了学习曲线的陡峭感。对于我这种业余爱好者来说,最怕的就是知识点过于零散,东一榔头西一棒子学不到一块去。但这本书通过合理的章节划分和清晰的脉络梳理,将那些原本看起来高深莫测的篆隶笔法,拆解成了易于吸收和记忆的小模块。阅读体验非常连贯,我感觉自己不是在“学习”一本教材,而是在一位经验丰富的老前辈的陪伴下,“钻研”一门技艺。这种整体的沉浸感,是很多注重内容却忽略形式的出版物所不具备的。

评分从内容深度来说,这套教程对传统精神的挖掘和传承做得非常到位。它不仅仅是教你怎么把笔画描摹出来,更重要的是,它在字里行间渗透着对碑帖时代背景、书家意图以及审美取向的探讨。每次练习完一小段后,作者提供的“神会”环节,总能帮我从更高的维度去审视我刚刚完成的作品。比如,它会指出这个碑帖在章法布局上是如何体现出一种磅礴的气势,或者在用墨上是如何做到枯润相济的。这些深层次的解读,极大地丰富了我对书法艺术的认知,不再仅仅停留在技术层面。这使得我的每一次临帖,都变成了一次与古人精神的对话,而不是机械的重复劳动。这种将“技”与“道”紧密结合的教学方式,使得学习过程充满了思想上的启发,也让最终的习作拥有了更深厚的文化底蕴。

评分当我开始真正接触这套教程时,最让我感到惊喜的是它的“可操作性”。很多教程只停留在理论讲解或者简单地罗列范例,但这本书似乎是为真正的动手学习者量身定制的。它的渐进式练习设计非常科学,从最基础的单笔画分解,到复杂结构的组合,每一步都有明确的指导和要求。我以前总是在“写得像”和“写得对”之间摇摆不定,但这本书提供了一套清晰的路径图,让我知道每一步应该重点关注哪些技术点。比如,它对于提按顿挫的讲解,不是简单地用文字描述,而是结合了大量的图示和线条轨迹分析,甚至用不同的箭头和符号来指示运笔的方向和力度变化,这种直观性极大地加速了我的理解过程。更值得称赞的是,它没有强迫你一步到位去模仿最好的效果,而是鼓励你在理解原理的基础上,逐步去靠近和体会那种古朴雄浑的气韵。这种“授人以渔”的教学理念,在我众多的书法学习材料中是极其少见的。

评分我必须提及这套书在细节维护和资料准确性上的严谨态度。在书法学习中,资料的可靠性至关重要,哪怕是微小的拓本差异,都可能导致学习者对笔法理解的偏差。这套教程在引用范例时,显然是经过了大量的考证和比对,每一个关键节点的选取都力求精准。无论是细微的“入笔”处的方折,还是收笔时的“回锋”处理,其图示的准确度都令人信服。此外,它在附录部分也做了非常人性化的补充,比如对某些特殊笔画的放大解析,或者对常用术语的清晰界定。这些看似不起眼的小设计,在实际学习中却能解决大问题,避免了我们因为资料不全而产生的困惑和走弯路。整体而言,它体现了一种对学术的敬畏之心,让读者能够放心地沉浸在学习之中,无需为资料的真伪或清晰度而分神操心,这对于建立正确的学习习惯至关重要。

评分这套书的装帧设计真是让人眼前一亮,用料讲究,纸张的质感摸上去就很舒服,不是那种廉价的印刷品能比的。特别是封面设计,那种古朴又不失现代感的排版,一下子就抓住了我的眼球。我原本以为这类教程会比较枯燥,但拿到手之后发现,它在视觉呈现上花了大量心思。从字体选择到版式布局,都透露出一种对传统文化的尊重和对学习者的体贴。很多书法教材,要么设计得过于老旧,要么过于花哨,但这一套找到了一个绝佳的平衡点。翻开内页,墨色的浓淡处理得非常到位,临摹的范本清晰锐利,即便是初学者也能准确捕捉到笔画的起承转合。这对于我们这些需要反复对照原帖进行练习的人来说,简直是福音。我尤其欣赏它在细节处理上的精细度,比如在关键的结构节点处做的微小提示,虽然不显眼,却能起到画龙点睛的作用,让我能更好地理解碑帖的内在结构美。这种注重细节的出版态度,让我在使用过程中感到非常顺畅和愉悦,而不是被模糊不清的图像所困扰。

评分此为年轻人学书必临之帖

评分物美价廉,值得,赞一个

评分卖的比当当贵不少,纯粹看在物流的面上买的京东。质量还是可以的。

评分从笔画、部首、单字练起,适合入门级的书法爱好者,练好这本之后再练 梦箫 著 王羲之兰亭序水写帖,体会通篇章法,强烈建议组合购买哦!

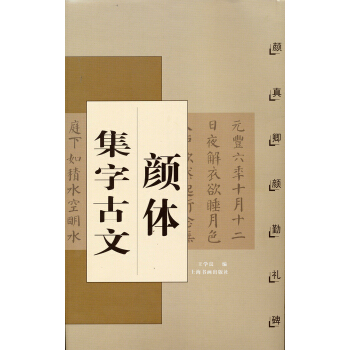

评分黄自元(1837-1918),字敬舆,号澹叟,湖南安化县龙塘乡人,清末书法家,实业家。清同治六年(1867)举于乡,次年殿试列第二(榜眼),授翰林院编修。曾任顺天乡试同考官和江南乡试副考官。光绪年间,黄历任河南道、陕西道监察御史,简放甘肃宁夏知府。在任期间,常跨马出巡,考察河工,征求民隐;进而精修暗洞,以泄黄河之卤,宁夏人至今利之。至中年,因丁忧回籍,不复出仕。中日甲午战争爆发后,清廷起用湘军。黄被调北上,兵败后,只身自海上逃归。此后定居长沙,先后主讲湘水校经堂及成得书院,与诸生析疑释难,勤诲不倦。民国7年(1918)病逝。黄善书法,著有《间架结构九十二法》(已收入《中国书法大辞典》)。后经湖南美术出版社重印和出版的,尚有《黄自元临九成宫》和《间架结构九十二法》。生平简历

评分还不错,就是书被压皱了点点,没其他问题。

评分不错,质量各方面都可以

评分质量不错,孩子们都喜欢,也适合孩子

评分还以为是字谱,哎

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有