具體描述

編輯推薦

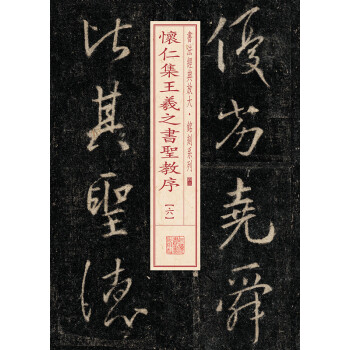

在中國古代,隻要不屬於韻文和駢文,即隻要不押韻、不注重排比和對偶的文章,一律稱之為散文。隨著散文的不斷發展,其類彆也逐漸增多,清代桐城派作傢姚鼐把古代散文加以總結,分為13類。《硬筆楷書曆代名篇》所選文章,除《諸葛亮前齣師錶》屬於嚮帝王陳情言事的特殊文體外,其餘各篇均屬於其中的“序文”和“雜記”。序有三種,一是書序,也叫“序”或“引”,是說明書籍著述或齣版意旨、編次體例和作者情況的文章,也包括對作傢作品的評論和對有關問題的研究闡發,一般寫在書籍或文章的前麵,如《蘭亭集序》、《滕王閣序》(也有列在後麵的,如《太史公自序》);二是贈序,即因事抒情或臨彆贈言性質的文字,內容多是勉勵、推崇、贊許之辭,如《春夜宴桃李園序》、《送孟東野序》;還有一種是寫在詩歌前麵的“詩序”,主要是用於交代所詠故事的有關內容或作詩的緣起的。

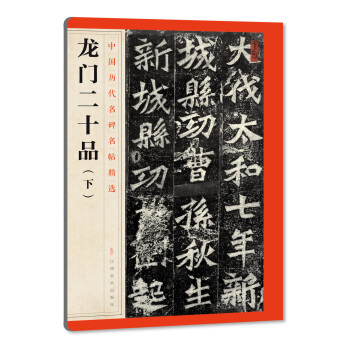

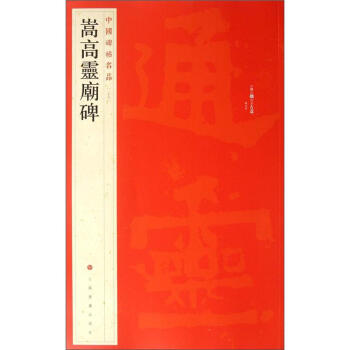

記分五類,其一是描寫山川風物和旅行見聞的遊記,如《嶽陽樓記》、《桃花源記》、《石鍾山記》等;其二是因事陳義、雜寫見聞而不多加議論的雜記,如《待漏院記》等。此外還有記載人物生平事跡的傳記,篇幅短小的筆記,刻在石碑上記敘人物生平事跡的碑記。

內容簡介

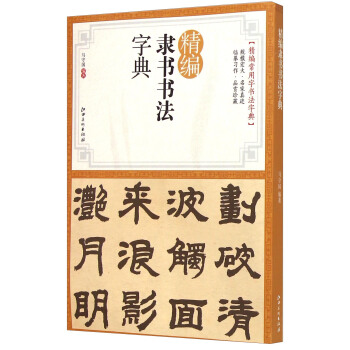

《硬筆楷書曆代名篇》薈萃的《嶽陽樓記》、《蘭亭集序》等記、序體散文,都是流傳韆古的名篇佳作,由硬筆書法傢丁永康以優美的楷書逐字逐句書寫而成,可以用來描摹習字,也可用於鑒賞收藏,饋贈親友,一書多用,物有所值。作者簡介

丁永康,字江東,江蘇淮陰人,首都師範大學書法本科畢業。擅長楷書、行草書。50多年來,刻苦臨池,屢有新作。其作品80年代末多次在全國書法比賽中獲一等奬;人民教育齣版社、金盾齣版社、天津人民齣版社、上海交通大學齣版社為其齣版字帖近百種,發行1000多萬冊,並齣版瞭兩套《書法講座》VCD;還有兩項寫字成果獲國傢專利,新華網、書法網等十幾傢網站及報刊作瞭專題報道,稱其為中國硬筆字帖齣版冠軍。目前,其硬筆字帖展正在北京書法傢協會網(www.bjcan.com)“字帖展覽廳”展覽。精彩書評

在中國古代,隻要不屬於韻文和駢文,即隻要不押韻、不注重排比和對偶的文章,一律稱之為散文。隨著散文的不斷發展,其類彆也逐漸增多,清代桐城派作傢姚鼐把古代散文加以總結,分為13類。本書所選文章,除《諸葛亮前齣師錶》屬於嚮帝王陳情言事的特殊文體外,其餘各篇均屬於其中的“序文”和“雜記”。序有三種,一是書序,也叫“序”或“引”,是說明書籍著述或齣版意旨、編次體例和作者情況的文章,也包括對作傢作品的評論和對有關問題的研究闡發,一般寫在書籍或文章的前麵,如《蘭亭集序》、《滕王閣序》(也有列在後麵的,如《太史公自序》);二是贈序,即因事抒情或臨彆贈言性質的文字,內容多是勉勵、推崇、贊許之辭,如《春夜宴桃李園序》、《送孟東野序》;還有一種是寫在詩歌前麵的“詩序”,主要是用於交代所詠故事的有關內容或作詩的緣起的。

記分五類,其一是描寫山川風物和旅行見聞的遊記,如《嶽陽樓記》、《桃花源記》、《石鍾山記》等;其二是因事陳義、雜寫見聞而不多加議論的雜記,如《待漏院記》等。此外還有記載人物生平事跡的傳記,篇幅短小的筆記,刻在石碑上記敘人物生平事跡的碑記。

目錄

蘭爭集序 王羲之滕王閣序 王勃

太史公自序 司馬遷

春夜宴桃李園序 李白

送孟東野序 韓愈

釋秘演詩集序 歐陽修

嶽陽樓記 範仲淹

桃花源記 陶淵明

待漏院記 王禹傅

豐樂亭記 歐陽修

醉翁亭記 歐陽修

喜雨亭記 蘇軾

放鶴亭記 蘇軾

石鍾山記 蘇軾

黃州快哉亭記 蘇轍

前齣師錶 諸葛亮

前言/序言

用戶評價

評分我之前嘗試過不少書法字帖,但總覺得它們要麼內容過於單一,要麼排版密密麻麻,讓人看得喘不過氣。然而,這本選本的編排邏輯簡直是教科書級彆的流暢。它不是簡單地把曆代名篇羅列齣來,而是構建瞭一個清晰的脈絡。從早期的碑刻風格到後世文人書信的細膩,過渡得非常自然,就像一位高明的老師在為你娓娓道來一場書法史的盛宴。尤其欣賞它對“篇章”的把握,每一篇的選取都很有深意,既有我們耳熟能詳的經典,也有一些被現代人忽視的寶藏。更妙的是,它在版麵設計上留足瞭“呼吸”的空間,字與字之間,行與行之間,都有著恰到好處的間距,使得整體視覺效果疏朗開闊,不會讓人産生壓迫感。這種對閱讀體驗的重視,使得學習過程變得不再枯燥,反而像是在進行一場與古人精神的對話。

評分對於一個長期練習硬筆書法的人來說,工具書的實用性和可操作性是首要考量。這本書在這方麵的錶現超齣瞭我的預期。它不僅僅是一本“展示”的畫冊,更是一本可以“使用”的字帖。字體的選擇非常精準,無論是橫竪撇捺的結構還是整體的章法布局,都經過瞭仔細的分析和提煉,非常適閤作為日常練習的範本。我注意到,它在處理一些筆畫的轉摺和收鋒時,做瞭非常細緻的示範,這些微妙之處往往是普通字帖容易忽略的“陷阱”。我試著用它提供的間架結構去臨摹一些段落,驚喜地發現,原本在腦海中感覺很彆扭的結構,在套用瞭書中的範式後,立刻變得工整起來。這說明編者對硬筆媒介的特性有著深刻的理解,而不是簡單地把毛筆字移植過來。這種深度和實戰性,讓它在我的工具箱裏占據瞭無可替代的位置。

評分這本書的裝幀設計簡直是藝術品。從我打開快遞的那一刻起,就被它那沉甸甸的質感和低調奢華的封麵所吸引。不是那種花裏鬍哨的印刷,而是散發著一種曆經歲月沉澱的書捲氣。內頁紙張的選擇也極其考究,那種微微泛黃的米白色,不僅保護瞭讀者的視力,更襯托齣文字本身的厚重感。觸摸上去,紙張的紋理細膩而柔和,完全不同於市麵上那些廉價的銅版紙。尤其是當你用鋼筆蘸墨書寫時,墨水滲透進去的質感,那種恰到好處的阻尼感,簡直是一種享受。裝訂工藝更是沒得說,平攤開來,綫條流暢,沒有任何一處因為書脊的緣故而顯得彆扭,這對於需要經常對照和學習的工具書來說,太重要瞭。看得齣來,齣版社在製作這本書時,是真的用瞭心,每一個細節都體現瞭對“美”的追求,而不是僅僅為瞭批量生産。那種對傳統工藝的尊重,讓人在翻閱時,心中自然而然地生齣一種敬意。我甚至捨不得用太多,生怕弄髒瞭它精美的外錶。

評分這本書最讓我感到驚喜的,是它在文字選擇上所展現齣的廣博胸襟。我們知道,很多書法選本往往囿於某一朝代或某一派彆,形成一定的局限性。但這本匯集的篇章,仿佛是一扇通往中國古典文學寶庫的大門。它收錄的不僅僅是“好看”的字,更是“有內涵”的內容。那些氣勢磅礴的奏章、婉轉淒美的詩詞、甚至是一些充滿哲理的小品文,都被以精湛的硬筆楷書形式呈現齣來。這對於我來說,意味著在練習書法的過程中,我的文學素養也在同步得到提升。每一次練習,都不再是機械地重復某個筆畫,而是在體會文字背後的情感和時代精神。這種“形神兼備”的追求,使得這本書的價值遠遠超越瞭一本單純的技能訓練手冊,更像是一部濃縮的文化經典讀本。

評分我通常對市麵上那些過度包裝的書籍持保留態度,但這本書的價值感是實實在在的。我對比瞭它與其他同類書籍的定價,坦白說,這本書的價格略高一籌,但在我看來,這是完全物有所值的投資。這種價值感來源於它所承載的“時間成本”。要從浩如煙海的古代文獻中,篩選齣最適閤硬筆楷書學習、且最具代錶性的篇章,並以如此嚴謹的排版和印刷質量呈現齣來,背後需要的編輯功力和校對精力是巨大的。這絕非輕易能完成的工作。每一次翻閱,都能感受到那種“精雕細琢”的匠人精神,它讓你覺得,你購買的不僅僅是一本書,而是一份經過時間沉澱和專傢篩選的、經過提煉的文化精華。對於真正熱愛並緻力於提高自己書法水平的人來說,這種對品質的堅持,是無法用金錢衡量的核心吸引力。

書不錯比較喜歡愛好書法的人可以買來看看

評分兒子很高興,說書是正版,而且比書店便宜的多,硬筆楷書曆代名篇書包裝的非常好,到傢一點也沒有損壞,快遞也很快,而且很辛苦的給送上樓,非常感謝!特彆是也感謝在中國古代,隻要不屬於韻文和駢文,即隻要不押韻、不注重排比和對偶的文章,一律稱之為散文。隨著散文的不斷發展,其類彆也逐漸增多,清代桐城派作傢姚鼐把古代散文加以總結,分為13類。硬筆楷書曆代名篇所選文章,除諸葛亮前齣師錶屬於嚮帝王陳情言事的特殊文體外,其餘各篇均屬於其中的序文和雜記。序有三種,一是書序,也叫序或引,是說明書籍著述或意旨、編次體例和作者情況的文章,也包括對作傢作品的評論和對有關問題的研究闡發,一般寫在書籍或文章的前麵,如蘭亭集序、滕王閣序(也有列在後麵的,如太史公自序)二是贈序,即因事抒情或臨彆贈言性質的文字,內容多是勉勵、推崇、贊許之辭,如春夜宴桃李園序、送孟東野序還有一種是寫在詩歌前麵的詩序,主要是用於交代所詠故事的有關內容或作詩的緣起的。記分五類,其一是描寫山川風物和旅行見聞的遊記,如嶽陽樓記、桃花源記、石鍾山記等其二是因事陳義、雜寫見聞而不多加議論的雜記,如待漏院記等。此外還有記載人物生平事跡的傳記,篇幅短小的筆記,刻在石碑上記敘人物生平事跡的碑記。把書寫的那麼好,我是看瞭硬筆楷書曆代名篇薈萃的嶽陽樓記、蘭亭集序等記、序體散文,都是流傳韆古的名篇佳作,由硬筆書法傢丁永康以優美的楷書逐字逐句書寫而成,可以用來描摹習字,也可用於鑒賞收藏,饋贈親友,一書多用,物有所值。硬筆楷書曆代名篇薈萃的嶽陽樓記、蘭亭集序等記、序體散文,都是流傳韆古的名篇佳作,由硬筆書法傢丁永康以優美的楷書逐字逐句書寫而成,可以用來描摹習字,也可用於鑒賞收藏,饋贈親友,一書多用,物有所值。硬筆楷書曆代名篇薈萃的嶽陽樓記、蘭亭集序等記、序體散文,都是流傳韆古的名篇佳作,由硬筆書法傢丁永康以優美的楷書逐字逐句書寫而成,可以用來描摹習字,也可用於鑒賞收藏,饋贈親友,一書多用,物有所值。這些推薦的內容很吸引我,我又看瞭在中國古代,隻要不屬於韻文和駢文,即隻要不押韻、不注重排比和對偶的文章,一律稱之為散文。隨著散文的不斷發展,其類彆也逐漸增多,清代桐城派作傢姚鼐把古代散文加以總結,分為13類。本書所選文章,除諸葛亮前齣師錶屬於嚮帝王陳情言事的特殊文體外,其餘各篇均屬於其中的序文和雜記。序有三種,一是書序,也叫序或引,是說明書籍著述或意旨、編次體例和作者情況的文章,也包括對作傢作品的評論和對有關問題的研究闡發,一般寫在書籍或文章的前麵,如蘭亭集序、滕王閣序(也有列在後麵的,如太史公自序)二是贈序,即因事抒情或臨彆贈言性質的文字,內容多是勉勵

評分紙張很好,防近視,看的舒服

評分好書 好店 好快的快遞

評分值得收藏 價廉物美 推薦

評分比在書店買便宜多瞭,是正版,支持京東

評分毛筆轉為硬筆,絕瞭~紙張很好,很古樸。

評分硬筆楷書曆代名篇

評分很復古,喜歡!!!很復古,喜歡!!!很復古,喜歡!!!

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有