具体描述

基本信息

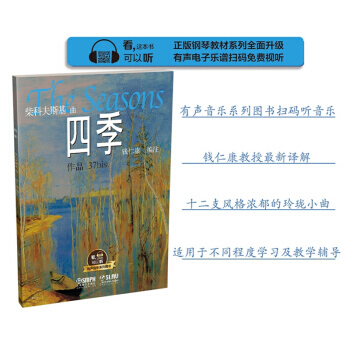

书名:四季 有声音乐系列图书

:38.00元

作者:柴可夫斯基 著,钱仁康 编,钱仁康 注

出版社:上海音乐出版社

出版日期:2018-05-01

ISBN:9787552314571

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:大16开

商品重量:

编辑推荐

内容提要

*钢琴文献中的珍品、柴科夫斯基根据普希金等人诗作而写的脍炙人口的《四季》,十二支玲珑小曲,描绘十二个月的时令节气,《云雀》《船歌》《狂欢节》,《狩猎》《雪橇》《秋之歌》…… 曲曲精妙,月月出彩,演绎出浓郁俄罗斯风情。本版《四季》为文、谱彩图版,由钱仁康教授*译解,订谱QW,释文隽永,适合初、中等(考级五、六级以上)程度的钢琴学子研习、赏析与收藏,亦是教学辅导及配乐朗诵的上佳版本。 《四季(作品37bis)》的作者是钱仁康。

目录

前言

一月:炉边

二月:狂欢节

三月:云雀之歌

四月:松雪草

五月:五月之歌

六月:船歌

七月:刈者之歌

八月:收获

九月:狩猎

十月:秋之歌

十一月:三驾马车

十二月:圣诞欢歌

《四季》曲式结构一览表

作者介绍

序言

用户评价

说实话,我最初是被那极其富有诗意的书名吸引的,但实际翻开后,才发现它是一部彻头彻尾的反童话。作者仿佛是抱着一种近乎戏谑的态度,解构了我们社会中约定俗成的所有美好幻想。故事的主角们都带着某种根深蒂固的缺陷和执念,他们的“旅程”与其说是成长,不如说是一场不断加深的自我毁灭。我喜欢作者在处理悲剧时所展现出的一种克制感,他从不刻意煽情,让痛苦自然地渗透出来,这种“不动声色的残酷”比歇斯底里的呐喊更具穿透力。书中大量的象征意义让我反复查阅了许多注释,那些关于自然元素的运用,比如反复出现的某种鸟类、某种特定光线的描述,都指向了更宏大的存在主义困境。这本书的篇幅并不算冗长,但信息的密度却高得惊人,仿佛每一页都压缩了十倍的内容。我读得很慢,几乎是逐字逐句地咀嚼,生怕遗漏了作者精心埋藏的隐喻。这本书给我的感觉是,它不是写给大众看的,它更像是作者写给自己内心深处那个孤独的、对世界充满质疑的“我”的一封长信。它探讨了疏离感、存在的虚无,以及在庞大社会机器面前个体微不足道的抗争,是那种读完后会让你对窗外行人投去复杂目光的作品。

评分如果用一个词来形容这本书的阅读体验,那我会选择“迷幻”。它的逻辑仿佛是建立在梦境之上的,现实与非现实之间的界限被刻意模糊化。作者似乎对某种非线性的、循环往复的叙事模式情有独钟,这使得情节的推进带有一种强烈的宿命感和重复感。我感觉自己像是在一个不断旋转的万花筒中观察故事,每一次旋转都展示出相同的元素,但排列组合却又产生了微妙的差异。书中充斥着大量的内心独白和意识流描写,这些片段往往跳跃性极大,充满了意象和象征,需要读者极强的想象力去连接。它不像传统的叙事小说那样提供明确的答案或清晰的道德指引,反而更像是一次邀请——邀请读者进入作者精心构建的那个由恐惧、欲望和模糊的感知构成的内心迷宫。书中对光影和色彩的运用达到了近乎病态的痴迷,常常用一种奇异的、非自然的色彩来描绘日常场景,营造出一种永恒的、脱离时间感的氛围。总的来说,这是一本极具实验性和个人风格的作品,它可能不适合所有读者,但对于那些喜欢探索文学边界、享受被文本“吞噬”和“重塑”感觉的探索者来说,这本书绝对是一次值得深入的奇特旅程。

评分这本书的叙事节奏像极了夏日午后一场突如其来的雷阵雨,猛烈而令人措手不及,却又在短暂的洗礼后留下无尽的清新与思考的余地。作者对于人物内心世界的刻画入木三分,那些潜藏在平凡生活之下的焦虑、渴望与挣扎,被他用近乎残忍的坦诚一一剥开。我尤其欣赏他对环境氛围的营造,那些细腻的感官描写,仿佛能让人闻到油墨散发的陈旧气味,感受到窗外风声的呼啸。故事的结构并非传统的线性发展,而是像一团错综复杂的丝线,需要读者投入极大的注意力去梳理其中的因果关联。有些情节的转折设计得极为巧妙,初读时只觉突兀,细细品味后才恍然大悟,原来所有的铺垫都早已在不知不觉中埋下,如同地下暗流,静静地酝酿着最终的爆发。阅读过程中,我时常需要停下来,不是因为情节的沉重,而是因为那些句子本身具有强大的内省力量,它们像镜子一样映照出读者自身的某些未被正视的情感盲区。这本书的对话部分更是精彩绝伦,没有一句废话,每一个词语的出现都带着明确的目的性,推动着角色的命运,也拷问着读者的道德边界。它不是一本提供慰藉的书,而是一本直面真实的挑战书,读完后,世界似乎并没有变得更美好,但我的观察角度却无可挽回地改变了。

评分这是一部结构松散却又主题凝聚力极强的作品,读起来与其说是“阅读”,不如说是一种沉浸式的“体验”。作者似乎对时间这一概念有着独特的偏执,他不断地在不同的时间线上跳跃、重叠,让读者在迷失中寻找着某种隐藏的逻辑线索。我花了好一番功夫才适应这种叙事手法,起初的几章充满了挫败感,感觉自己像是在一片迷雾中摸索。然而,一旦接受了这种叙事框架,那种“解谜”的乐趣便油然而生。那些看似无关紧要的物件、一闪而过的人物,在后续的章节中都会被重新激活,产生新的意义。这本书最让我震撼的是其对“记忆的不可靠性”的探讨。角色们对自己过去的叙述总是充满矛盾和自我欺骗,而我们作为旁观者,必须决定相信哪一个版本,或者是否应该质疑所有版本。这种元小说式的设计,极大地增强了作品的深度和层次感。至于文笔,则更偏向于一种冷峻的、近乎学术性的精确,鲜有华丽的辞藻堆砌,每一笔都像是经过精密计算的,直击要害。对于那些追求情节跌宕起伏的读者来说,这本书可能略显晦涩,但对于热衷于文本分析和哲学思辨的爱好者来说,这无疑是一座值得反复挖掘的宝藏。它要求读者付出努力,但回报也同样丰厚,那是一种知识和洞察力被拓展的满足感。

评分这部作品的语言风格简直是一场酣畅淋漓的盛宴,充满了鲜活的生命力和地方色彩。它有着浓郁的地域气息,那种泥土的芬芳、市井的喧嚣,透过文字扑面而来,让人仿佛置身于故事发生地的某个热闹集市。作者的笔法是典型的“群像式”的,他仿佛是一位技艺高超的导演,调度着一群性格迥异、各有各的冤屈和喜悦的小人物。每个人物的语言都根据其社会阶层和教育背景进行了精准的模拟,你几乎能通过他们说话的方式辨认出他们的身份。虽然故事的主线看似平铺直叙,讲述的是一个家族几代人的兴衰史,但其魅力恰恰在于这些细枝末节的描摹——邻里间的口角、一次不经意的善举、一场突如其来的变故,都以一种近乎史诗般的重量被记录下来。我特别欣赏作者处理历史背景的方式,他没有进行冗长的大段历史回顾,而是将时代洪流巧妙地融入到家庭的日常琐事之中,让读者在感受人情冷暖的同时,也自然而然地理解了时代的变迁对个体命运的裹挟。这本书读起来非常“接地气”,它没有故作高深的哲学思辨,却在最朴素的生活场景中揭示了人性的复杂与韧性,读完后让人感到一种踏实的力量,那是来源于对生活本身的敬畏。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有