具体描述

用户评价

从一个演奏者的角度来看,这本书在对“高级技巧”的介绍上,处理得既专业又不失亲切。比如,对于换把时出现杂音的处理,书中给出的解决方案不是简单地要求“用力”、“慢速”,而是分析了杂音产生的物理原因——可能是手指压力不均匀或换把时弓子与琴弦的接触角度瞬间变化。随后,它提供了一系列针对性的“声音分离”练习,要求演奏者在换把的瞬间,将左手动作和右手运弓动作精确地在时间轴上进行微调。这种深入到技术内核的解析,对于那些已经达到中级水平,渴望突破瓶颈的演奏者来说,价值千金。它将抽象的“感觉”转化为可以量化、可以训练的具体动作,帮助我找到了长期以来困扰我的那个“临界点”,让我感觉自己的演奏水平正在向着更成熟、更稳定的方向发展。

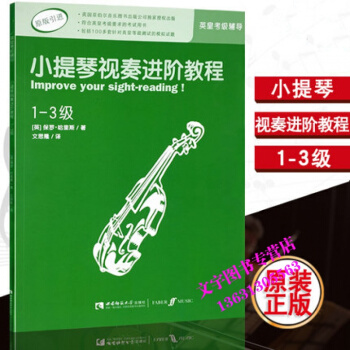

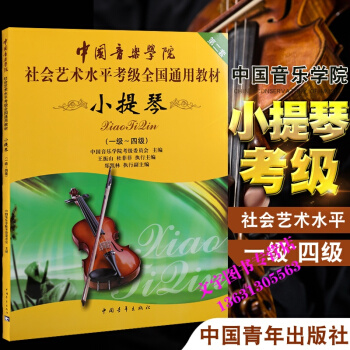

评分我是一位已经学了快十年小提琴的业余爱好者,最近想系统地回顾一下基础技巧,所以特意找来这套教材。坦白说,我原本对这种“考级”教材有些偏见,总觉得它们是为了应试而设计,缺乏艺术的深度。但这本书彻底颠覆了我的看法。它对基础音阶和琶音的讲解极其细致,不是简单地罗列指法,而是深入到弓弦的接触点、运弓的速度变化对音色的影响,甚至提到了不同把位上小提琴音箱的共鸣差异。我按照书里建议的练习方法,重新打磨了一些之前总觉得“差点意思”的段落,发现音准和音色都有了显著的提升。尤其是关于换把的技巧部分,它提供了一个非常形象的比喻——“像猫走路一样轻盈”,这让我一下就抓住了那种需要全身协调配合的感觉。对于中级学习者来说,这本书的价值在于它提供了一个重新审视和优化自己演奏习惯的绝佳平台,它不仅仅是让你学会“弹奏”,更是教你如何去“思考”音乐。

评分作为一位陪读家长,我的主要关注点在于教材的易用性和循序渐进性。我的孩子刚开始接触小提琴,对那些复杂的乐理知识感到头疼。这本教材在这方面做得非常人性化。它引入新概念时,总是先通过一个非常简单、耳熟能详的小片段来演示,而不是直接抛出一大段枯燥的文字解释。比如,在介绍连弓的初步概念时,它用了一个非常活泼的民间小调片段,节奏简单,孩子们很容易上手模仿。而且,配套的音频资源(虽然我这里没有音频,但我能想象到这套教材会提供的标准)一定是精心录制的,老师的示范速度和力度都拿捏得恰到好处,为家长辅导提供了可靠的参考标准。我发现,当孩子跟着书本上的图示和说明练习时,他的积极性明显比以前跟着网上找的零散资料要高,因为他能清晰地看到自己每完成一个小阶段的进步,这种即时的成就感对低龄学习者太重要了。

评分这本书的装帧设计挺用心的,封面色彩柔和,那种淡雅的米色调配上精致的烫金字体,拿在手里很有质感。内页的纸张也选得不错,光滑但又不反光,长时间对着谱子练习眼睛也不会太累。我尤其欣赏它在版式布局上的用心。乐谱的排版非常清晰,五线谱和指法图示的间距处理得恰到好处,即便是初学者,也能一眼看出音符和揉弦的位置。每一首练习曲目旁边,作者都会用非常简洁的文字标注出学习的重点,比如“弓子的控制”、“换把的流畅性”等等,这些小提示对于自学的人来说简直是及时的雨露。更别提那些练习曲目的选择,跨度很大,从巴洛克时期的简洁明快到浪漫时期的抒情优美,都有所涉猎,这让我在练习的过程中,能不断地接触到不同风格的音乐,而不是陷入单一的音阶和琶音练习中,这对于培养全面的音乐素养至关重要。每次翻开它,都感觉像是在与一位经验丰富的老师进行无声的交流,那种被专业人士精心打磨过的感觉是其他一些粗制滥造的教材无法比拟的。

评分我关注的重点在于曲目的多样性和文化内涵。很多教材的曲目选择相对保守,容易让学习者感到枯燥。然而,这本教材在收录经典曲目的同时,也巧妙地融入了一些具有民族特色的练习曲。这些带有鲜明地域色彩的旋律,不仅能锻炼手指在快速换把和复杂弓法上的灵活性,更能潜移默化地拓宽演奏者的音乐视野。我发现其中有一组专门针对装饰音的练习,它不是照搬欧洲古典音乐中标准的颤音或回音指法,而是结合了我国传统乐器的一些演奏特点进行改编,这让小提琴的音色展现出了另一种东方韵味。这种跨文化的融合,使得练习过程充满了探索的乐趣,让我觉得我手中的洋乐器,也能唱出我们自己的“味道”。这不仅仅是一本技术指导书,更是一本关于如何用小提琴讲述故事的指南。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有