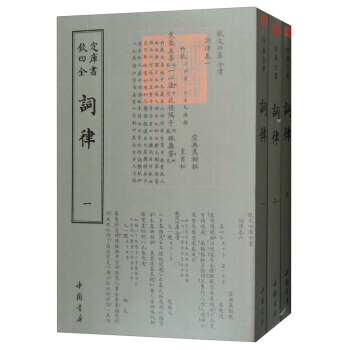

具体描述

●《琴书存目.2》

●《琴书存目.3》

内容简介

我国靠前部古琴文献目录专著,从传统目录学角度对中国历代古琴文献进行了全面的考察研究和编目,著录自周代迄清季古琴书目三百一十多种,包括见存和散亡者。凡可考者,悉按年代编次,不可稽者则列于各朝之末。每书均有提要,考版本、记撰者、述内容、录序跋,兼有考证和辑佚。用户评价

说实话,我一开始对这本书抱持着一种相当审慎的态度,毕竟市面上同类主题的书籍汗牛充栋,大多都是重复咀嚼陈词滥调,缺乏真正的洞察力。然而,这本作品彻底颠覆了我的固有印象。它的叙事结构非常精巧,不同于传统线性叙事,它采用了多线交叉、碎片化重组的方式,像拼图一样,引导读者主动去建构作者想要传达的意义。这种阅读体验是极具挑战性但也极其愉悦的。书中引用的那些看似不相关的历史典故和哲学思辨,到最后都能奇妙地汇聚到同一个核心论点上,逻辑链条严密得令人叹服。我特别欣赏作者那种不回避争议的勇气,他敢于触碰那些社会普遍选择性遗忘或掩饰的角落,用一种近乎残酷的诚实揭示了某些底层运行的规则。读这本书的过程,与其说是阅读,不如说是一场智力上的探险,它要求你时刻保持警醒,跟上作者跳跃的思维节奏。

评分我必须承认,这本书的阅读难度不低,它绝非那种可以轻松“刷”完的书籍。作者似乎对读者的知识储备有一定的要求,其中夹杂的专业术语和跨学科的引用,常常需要我停下来,翻阅其他资料进行佐证和理解。但是,正是这种阅读的“阻力”,才最终带来了巨大的“收获感”。它强迫我走出自己的知识舒适区,去接触和理解那些我原本认为遥不可及的领域。这本书的价值在于,它提供了一套全新的观察世界的“透镜”。它不是直接告诉你答案,而是教你如何去提问,如何构建一个更具批判性的思考框架。尤其是关于伦理困境的那几章,作者将复杂的道德抉择置于极端情境下进行推演,其思辨的深度和广度,让我感到震撼。这本书,更像是一本思维训练手册,而不是故事集。

评分这本新发现的书简直是现代社会的一股清流,我简直不敢相信自己竟然在茫茫书海中找到了这样一本宝藏。它的装帧设计非常考究,拿在手里沉甸甸的,光是翻开扉页就能感受到作者的匠心独运。内容上,它探讨的议题非常深刻,远远超出了我原先的预设。我原以为这会是一本比较偏向理论探讨的著作,但没想到它更侧重于将那些宏大的概念,通过一个个鲜活的、贴近日常生活的案例进行阐释。尤其是作者对于人际关系中那种微妙的、难以言喻的情绪流动的把握,简直是神乎其技。读到某个章节时,我甚至拍案而起,感叹“原来我一直以来都这么想,但从未用如此精准的词语表达出来!”这本书的行文流畅自然,作者的笔触细腻而富有张力,像是一位老友在娓娓道来,却字字珠玑,让人读完后不仅思想上得到了极大的冲击,精神上也得到了某种程度的洗涤。它不是那种读完就束之高阁的“快餐读物”,而是值得反复咀嚼,每次重读都能从中咂摸出新意的“精神食粮”。

评分这简直是一次酣畅淋漓的阅读体验,我用了一个周末的时间,几乎是屏息凝神地把它啃完了。这本书的语言风格极其独特,带着一种略显古典的韵味,但用词却又非常精准和现代,形成了一种奇妙的张力。作者对于意象的捕捉能力一流,他能用寥寥数语勾勒出一个栩栩如生的场景或是一种复杂的心境,那画面感强到让你觉得仿佛身临其境。我尤其喜欢它对“时间感”的探讨,书中将过去、现在和未来的关系处理得极为辩证,打破了我以往对时间线性的僵化认知。它不是那种贩卖焦虑的畅销书,它的力量在于“安抚”和“确认”——确认你那些不为人知的困惑和挣扎,都是人类经验中普遍存在的一部分。读罢全书,我感觉自己的内心仿佛经过了一次彻底的“除尘”,那些积压已久的迷茫和躁动,都被这文字的清泉涤荡干净了。

评分这本书给我的最大感受是“重量感”——一种扎实的、无可替代的思想重量。我通常读完一本书后,书中的情节或观点很快就会淡化,但这本书里的某些观点,我已经深深地烙印在了我的认知结构里,成为了我日常思考的底层代码。它没有华丽的辞藻去粉饰太平,作者的文风是冷静到近乎冷峻的,他以一种外科手术般的精确度,剖析了我们这个时代的种种悖论。其中关于“集体无意识的异化”的论述,简直是切中了要害,让我对我们所处的社会环境有了更深层次的警觉。这本书的结构非常宏大,似乎想要涵盖一个时代的侧影,但它却能将如此广阔的叙事收束得井井有条,没有丝毫的松散或跑题。这需要作者极高的驾驭能力,而他无疑做到了。读完后,我立刻推荐给了我那位同样爱钻研的同僚,我相信,这本书的价值,值得被更多人认真对待和深入探索。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有