具体描述

用户评价

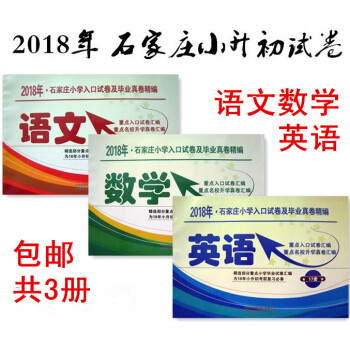

物理部分的设计,我个人认为非常巧妙地平衡了理论深度和应试技巧。通常,中考物理的压轴题总是集中在电学和力学两大板块,而这份资料的‘猜押’部分,明显将大量的精力投入到了这两个领域。例如,在电学部分,它没有满足于简单的欧姆定律计算,而是设置了一些关于电路动态分析的题目,要求考生在改变一个元件参数后,对整体电流和电压的变化进行预测和解释。这种需要空间想象力和逻辑推演能力的题目,往往是拉开分数差距的决定性因素。令人印象深刻的是,它对一些常见物理模型(比如滑轮组的组合、阿基米德原理的应用)的处理方式,总能用一种略微变型的方式呈现出来,让你不得不调动最基础的物理概念去硬解,而不是依赖死记硬背的解题套路。这种‘返璞归真’的押题思路,比那些花里胡哨的难题集合更具实战价值。

评分化学这科的评价,我必须从其对实验操作的考察角度来谈。很多市面上的押题卷,往往在化学和物理上会侧重于纯粹的计算和公式应用,但这份资料在化学部分,似乎更注重于对基础实验原理的理解与迁移应用能力。我翻阅了其中关于酸碱盐反应的几道大题,它们并非简单地要求写出配平的化学方程式,而是要求你根据给定的实验条件和现象,推断出反应的本质,甚至要求对实验装置的改进提出合理的建议。这种考察方式,恰恰是中考阅卷中区分优秀和平庸试卷的关键点所在。此外,对于化学式的书写规范和有效数字的保留,它也给出了非常明确的示例和强调,这种对于‘规范性’的极致追求,对于追求高分的考生来说,是极其宝贵的细节指导。它不是在教你‘怎么答对’,而是在教你‘怎么答得完美’。

评分这本书的封面设计,说实话,第一眼看到的时候,心里就咯噔一下,感觉像是回到了十几年前那种朴实到近乎粗糙的印刷时代。那种纯粹的黑白排版,没有多余的色彩渲染,确实很有“备考资料”的那个劲儿,让人瞬间从轻松愉快的阅读状态被拉回到了紧锣密鼓的考场氛围中。我记得我特意去翻阅了一下里面的章节结构,内容划分得非常清晰,看得出编者在梳理知识点时是下了苦心的。比如,语文部分对于文言文的选篇和注释,似乎更加侧重于那些历年来高频出现的、但又常常让学生失分的‘冷门’知识点,而不是仅仅堆砌那些大家都耳熟能详的篇目。再者,数理化部分的那些‘精准猜押’的标记,虽然听起来有点夸张,但当你深入研究那些例题的难度设置和题型分布时,能明显感觉到它是在努力贴合当年命题组的思路走向,那种细致到小数点后几位的推敲,让人觉得这不只是一本简单的习题集,更像是一份深入研究了当地中考脉络的‘情报分析报告’。总之,这种务实到近乎‘不修边幅’的风格,反而建立了一种独特的信任感,好像这本书的价值完全沉淀在了纸张的油墨里,而不是花哨的包装上。

评分最后,从整体的装帧和使用体验来看,这本书的‘黑白’特质也带来了一种特殊的心理暗示——效率至上。没有彩色的插图分散注意力,也没有过多的背景说明文字进行干扰,所有的信息都以最直接、最密集的方式呈现给你。我注意到,在每套试卷的后面,都附带了一个非常详细的‘失分点精讲’模块。这个模块的厉害之处在于,它不仅给出了正确答案,更重要的是,它分析了‘为什么会错’,并且针对性地回溯到课本中的哪个核心概念上。这种反馈机制,远比做完一套题然后对一下答案要高效得多。它强迫你直面自己的知识盲区,而不是简单地跳过去,准备下一套卷子。对于时间紧迫的考前冲刺阶段来说,这种高度聚焦、目标明确的复习工具,简直是量身定做,让人感到非常踏实和管用。

评分我花了整整一个下午的时间,对着其中的英语部分进行了细致的揣摩,尤其是关于听力和完型填空的那些模拟测试。说实话,如果只看目录,你会觉得这不过是又一套普通的模拟试卷,但实际做下来,那种‘似曾相识’的感觉却异常强烈。特别是阅读理解的文章选材,它没有选择那些过于新颖或者晦涩难懂的‘高大上’主题,而是紧紧围绕着初中生日常生活中可能接触到的场景和话题,比如对社区活动的参与、对环境保护的初步认知等等,这本身就体现了命题者对于‘学以致用’的重视。更让我感到惊喜的是,它的试题设置中,对于‘语病判断’和‘词义辨析’这两块的考察深度,远超我预期的黑白卷水平。很多看似简单的选项,其实暗藏着语法结构上的陷阱,需要考生对句子的主谓宾结构有非常扎实的把握才能区分。这套卷子成功地营造了一种‘平静下的暗流涌动’的考试氛围,让你在放松做题的同时,不断地被那些细微的知识点卡住,从而进行有效的查漏补缺。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![湖沼学:内陆水生态系统 [加拿大] 卡尔夫 高等教育出版社 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/28228448969/5afa6eb7Necebfdf0.jpg)