具体描述

商品参数

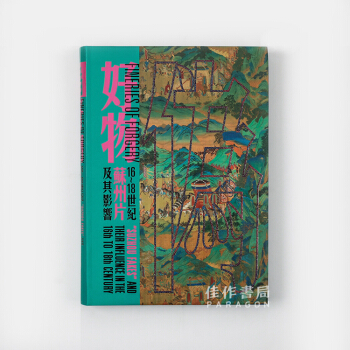

| 伪好物:16~18世纪苏州片及其影响/台北故宫博物院2018年新展 | ||

| 定价 | 348.00 | |

| 出版社 | 台北故宫博物院 | |

| 版次 | ||

| 出版时间 | 2018年04月 | |

| 开本 | ||

| 作者 | 邱士华、林丽江、赖毓芝 | |

| 装帧 | 平装 | |

| 页数 | 439 | |

| 字数 | ||

| ISBN编码 | 9789575627966 | |

内容介绍

展览日期:

(前期) 2018年04月01日~06月25日

(后期) 2018年07月01日~09月25日

大规模假画在台北故宫展出!

另眼相看“苏州片”,揭开明清*大“伪画集团”神秘面纱。

“苏州片”主要伪造唐宋及明代作风工细严谨的一些名家,题材不限于人物、牛马、花鸟还是山水。主要题材多为《汉宫春晓》《上巳修禊图》及《清明上河图》等青绿山水。其署款都是古代名气*大的画家,如仿造唐代的李思训、李昭道,宋代赵伯驹,元代柯九思、赵孟、倪瓒,明代文征明、仇英等青绿山水;也有画工笔设色,多伪造黄荃、徐熙、赵昌、王渊等大名家作品;白描人物,多署李公麟的款。他们不但作画,有的还配上假题跋及印章,仿造苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄、赵孟、鲜于枢、邓文原、柯九思、祝允明、沈周、文征明、王宠、吴宽、董其昌等人或题跋,以作左证。造假的书法常见有:唐寅、王宠、祝允明、陈淳等人作品。“苏州片”,数量多,水平高低不一,流传范围大。“苏州片”是历史上的一种文化现象,这种地区性造假的现象一直延续到今。

“伪好物”一词源自北宋大书画收藏家米芾(1052-1107)对一件传为钟繇(151-230)之《黄庭经》的评价。他认为这件作品虽然是唐代摹本,然而因临写极*,遂以“伪好物”称之,肯定这件摹本的艺术价值。

本次特展以“伪好物”为题,呈现一批颇具水平,制作于十六到十八世纪,与苏州风格相关的伪古书画作品及其影响。这类冠上唐、宋、元、明书画名家头衔的伪作,无论品质精粗,在近代笼统地被称为“苏州片”。由于它们被视为赝品,即使大量存在于公私收藏中,却长期受到忽略。

然而,题材缤纷且为数众多的“苏州片”,正反映出明末清初“古物热”与书画消费蓬勃的氛围。藉由本院典藏的明末清初“伪好物”,可以展现当时商业作坊如何以古代大师为名,进行再制,同时藉用文征明(1470-1555)、唐寅(1470-1524)、仇英(约1494-1552)等苏州名家的风格来响应这波需求,提供消费者对于著名诗文经典或讨喜吉庆主题等种种的活泼想象,打造出许多如《清明上河图》、《上林图》等热门商品。

“苏州片”原本属于商业性的仿作,然由于数量上的优势与不可忽视的流通量,反而成为明中期以来讯息传播、古代想象、与建构知识的重要载体。苏州片甚至成功地进入清代宫廷,直接影响到宫廷院体的形成,对绘画史的发展,具有前人未曾关注到的重要性。

本次特展图录,特别以拉页方式呈现仇英《百美图》、元人《上林羽猎图》、仇英《上林图》,让读者能更完整地欣赏“苏州片”的迷人之处。

目次

院长序

图版目次

展览概述

1大家都爱「伪好物」:从〈清明上河图〉的故事说起

2以苏州为龙头:明中叶以后「伪好物」的新典范

3「伪好物」商店街直击:充满魅力的热门商品

4伪好物前进清宫

导论

赝品文物的时代背景与意义|陈国栋

专论

拼嵌群组-探索苏州片作坊的轮廓|邱士华

以苏州为典范-图文相衬的苏州片制作与影响|林丽江

「苏州片」与清宫院体的成立|赖毓芝

〈清明上河图〉在东亚的传播-以赵浙画(林原美术馆藏)为中心|板仓圣哲

书目节选

【书影实拍】

用户评价

这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,那种古典与现代交织的美感,光是捧在手里把玩,就觉得值回票价了。封面那种略带磨砂的质感,配上精致的烫金字体,透露出一种低调的奢华,让人立刻联想到苏州园林的精巧布局和古物那种温润的触感。内页的纸张选择也非常考究,墨色的印刷清晰锐利,即便是细节繁复的图案,也能看得一清二楚,这对于研究视觉艺术的人来说简直是福音。我特别喜欢它在版式上的用心,有些跨页的图版,展开后那种震撼力是普通图册无法比拟的,仿佛真把我拉回了那个文人墨客云集的江南画舫之上。而且,这本书的编排逻辑性很强,从整体的介绍到具体器物的剖析,过渡得非常自然流畅,即便是初次接触这个领域的人,也能很快抓住重点,感受到策展人那种“带着你慢慢看”的匠心。这种对物质载体的极致追求,本身就是对所展示文化的一种最高致敬,让人在翻阅的过程中,不自觉地就进入了一种沉浸式的审美体验,感觉自己像是在故宫的展厅里流连忘返,而不是在简单地阅读文字。

评分这本书给我的整体感觉是,它成功地搭建了一座沟通古代与现代读者的桥梁,但这座桥梁的建造材料是充满历史感的文物,而设计理念却是非常现代且具有前瞻性的。它不仅仅是记录了一次展览,更像是对一个特定历史时期、特定地域文化生态的一次深刻“社会学考察”。阅读下来,我感到一种强烈的“在场感”,仿佛置身于清代苏州的作坊、商铺乃至文人雅集的现场,去感受那种精致生活的脉搏。这种全景式的文化呈现,让我对“苏州”这个概念的理解,从传统的园林意象,扩展到了其强大的手工业制造能力和复杂的商业网络。这本书的深度和广度,使得它不仅适合专业研究人员,更适合那些对生活美学、历史变迁有好奇心的普通读者,它无疑是一部极具收藏价值和学术参考价值的重量级作品,读完之后,会让人对中国传统手工艺的生命力产生一种由衷的敬畏与感动。

评分这本书的文字部分,用词的考究程度简直能称得上是一种文学享受。它不是那种干巴巴的学术报告,而是在严谨的考据基础上,融入了非常细腻的叙事笔法。我尤其欣赏那些对器物背景故事的挖掘,那些字里行间透露出的生活气息和历史烟云,仿佛能听到百年前工匠们在灯下劳作的细微声响。比如,在描述某件家具的榫卯结构时,作者不仅讲解了其技术含量,更联系到了当时的社会结构和审美取向,这种跨学科的洞察力让人拍案叫绝。更难能可贵的是,它在阐述复杂的文化现象时,总能用一种近乎诗意的语言进行转译,使得那些晦涩的清代社会风俗变得鲜活可感,让人读来毫不费力,却又回味无穷。这种将史料的厚重感与文学的轻盈感完美结合的功力,在当今的艺术史著作中是极其罕见的,它成功地将冷冰冰的文物,转化成了有温度、有故事的文化载体,让人在知识获取的同时,也得到了精神上的愉悦。

评分我关注的重点其实是它在学术视野上的广度和深度。这本书明显跳脱出了传统“文物鉴赏”的窠臼,而是将苏州的艺术实践放置在了更宏大的全球化和地域文化互动的背景下进行考察。例如,它对某些外销瓷器纹饰的细微变化进行对比分析,揭示了中西审美在碰撞与融合过程中的微妙博弈,这种细节的捕捉和宏观的论证结合得非常紧密。而且,它对“片”这一概念的界定和延伸,也极具启发性,不再将目光局限于那些被固定在玻璃柜里的“成品”,而是关注了材料的来源、制作过程中的边角料、甚至是未被使用的半成品,这种“去中心化”的研究视角,极大地拓展了我们理解艺术生产的边界。阅读过程中,我不断地被新的论点所激发,促使我重新审视很多习以为常的艺术定论,感觉这本书就像是一把精妙的钥匙,打开了通往一个更复杂、更有层次的18世纪苏州文化迷宫的大门。

评分这本书的插图质量,尤其是那些细节的高清放大图,简直是教科书级别的示范。很多时候,文字描述再详尽,也抵不过一张放大后能清晰看到颜料堆叠痕迹的特写照片。这本书在这方面做得极其慷慨,没有吝啬版面,将许多精美的器物细节以近乎实物的比例呈现出来。我尤其对那些关于纺织品和漆器的局部扫描印象深刻,能清晰分辨出丝线的走向和漆层打磨的细腻程度,这对于那些从事修复或材料研究的人来说,其价值无可估量。它不仅仅是“展示”文物,更是在“解剖”文物,通过图像学的方法,为读者提供了一个近距离观察手工艺人技艺的窗口。这种对视觉材料的充分利用和高质量呈现,使得这本书的阅读体验超越了纯粹的文字阅读,变成了一种多维度的、感官全开的探索过程,大大提高了信息传递的效率和准确性。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![Hit Refresh(英版精装) [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/130000067213/5b07a457N12fed3fa.jpg)

![The New Capitalist Manifesto: Building a Disruptively Better Business 新资本论 [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19003612/rBEhVFK1CCAIAAAAAA71j8TKSwQAAHE7wG1OXwADvWn144.jpg)

![Researching Online[在线调研] [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19018520/522be0d7-1832-4415-b94d-efd1abc33028.jpg)

![The Elements of Persuasion: Use Storytelling to Pitch Better, Sell Faster & Win More Business [精装] [说服的要素] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19021293/ac0f593a-dda3-4a63-90ee-e5f5a544e8f4.jpg)

![Messenger [精装] [12岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19021844/8fb7a398-ea7d-4efd-90a1-a82bb88deac5.jpg)

![Subway Story [精装] [5岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19033030/e1da3dc0-62da-458e-8722-e750b4c3a90a.jpg)

![Wild River [精装] [9岁及以上] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19034720/a9062f95-a95c-4be9-bd13-18460cea704b.jpg)