具体描述

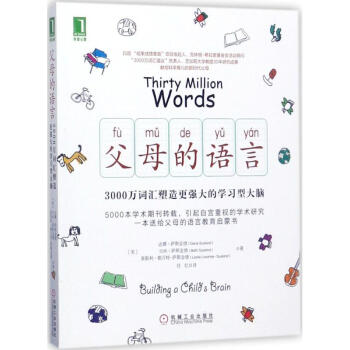

●第二章 3000万词汇:父母语言的力量

●第三章 神经可塑性:早期语言环境的决定性影响

●第四章 语言的力量:从思维能力到人生观

●第五章 3T原则:优化大脑发育的亲子沟通

●第六章 唤醒潜能:不一样的童年,一样的希望

●第七章 重视父母的语言,融入育儿文化

●附录 幼儿教育组织和资源

●后记 走过海岸线

●致谢

●注释

内容简介

达娜·萨斯金德、贝丝·萨斯金德、莱斯利·勒万特-萨斯金德著的这本《父母的语言(3000万词汇塑造更强大的学习型大脑)》源于贝蒂·哈特(BettyHart)和托德·里斯利(ToddRisley)在1995年的一项研究,他们发现一些孩子在4岁前比其他孩子听到的单词少了3000万个。那些听了更多单词的孩子在进入学校之后能够更为适应,不论是心理还是身体方面。继续追踪这些“多听”孩子,他们在三年级时较同龄人拥有更丰富的词汇量、更强的阅读能力,且在考试中得到了更高的分数。这种学习能力上的显著差异被称为“成绩差距”或者“学术落差”。达娜·萨斯金德教授时任芝加哥大学医学院人工耳蜗植入外科医生,她得知这3000万词汇的差距后开始了一个新的研究项目,项目旨在找到好的方式来弥补这一词汇差距。“3000万词汇倡议”项目计划指导父母进行有效的亲子沟通,这种沟通方式能够优化孩子的神经发育,项目的效果已经在芝加哥人口群等 (美)达娜·萨斯金德(Dana Suskind),?(美)贝丝·萨斯金德(Beth Suskind),(美)?莱斯利·勒万特-萨斯金德(Leslie Lewinter-Suskind) 著;任忆 译 达娜·萨斯金德(Dana suskind)博士,芝加哥大学妇科及儿科教授,小儿人工耳蜗项目负责人,芝加哥大学医学院“3000万词汇倡议”机构的创始人和主任。这个机构的缘由是,基于科学研究表明,发育中的孩子早期接触的语言数量对其大脑构造和发展会产生很好不同的影响,这会直接影响到儿童的性格塑造及学习能力差异。她获得了芝加哥大学医学院“杰出项目创新的”奖项。她是希拉里基金举办的“Too Small to Fail initiative”活动顾问,也是白宫“结束成绩差距”这一倡议的发起人之一,美国“Early Language Ga等用户评价

这本书的装帧设计,初拿到手时便给我留下了极为深刻的印象。那种略带粗粝感的纸张纹理,配合着烫金的标题字体,散发出一种沉静而厚重的气息,仿佛预示着其中蕴含的并非是轻飘飘的娱乐故事,而是一部需要细细品味的沉思录。书脊的配色极为考究,深沉的藏青色与文字的金色形成了一种古典而永恒的对比,让人在书架上仅凭视觉就能感受到它不凡的价值。更值得称赞的是,内页的排版处理,字距和行距的把握恰到好处,即便是长时间阅读,眼睛也不会感到疲惫,这在当代快节奏出版物中是难能可贵的细节坚持。可以看得出,出版方在制作这本实体书时,倾注了远超一般书籍的匠心,它不仅仅是一本知识的载体,更像是一件值得收藏的艺术品。这样的开本和手感,让人情不自禁地想要为它配上一个精心挑选的书签,让每次翻阅都成为一种仪式感的体验。这种对物质形态的尊重,无疑也提升了读者对内容本身的期待值,仿佛在说:“请慢下来,这里面装的是值得你郑重对待的思考。”

评分这本书的结尾部分处理得极其高明,它没有给出任何简单粗暴的“答案”或“指导方针”,这反而让我感到了一种久违的尊重。很多同类主题的书籍到了最后,总喜欢以一种“你应该这样做”的口吻来总结陈词,但这本书的作者选择了一条更具挑战性也更负责任的道路:他只是将所有的论证和证据铺陈开来,然后礼貌地将最终的思考和判断的权力,交还给了读者自己。这种开放式的收尾,没有带来失落感,反而激发了更强烈的后续探索欲望。它不是一个终点,而是一个精心搭建的思维跳板,让人合上书本后,仍然能在内心深处感受到那些观点在持续地发酵、碰撞,促使我需要花更多时间去消化、去内化这些内容,而不是囫囵吞枣地接受一个既定的结论。这种留白,是真正大师级的笔法。

评分这本书最让我感到意外的,是其中穿插的大量历史案例的运用。我原本以为这会是一部纯粹的理论著作,但作者显然不满足于纸上谈兵。他巧妙地从古希腊的城邦制度,过渡到中世纪的宗教改革,再延伸到近现代的民族国家构建,每一个历史的拐点都被他作为鲜活的注脚,来支撑和印证他提出的核心论点。这些案例的选取极其独到,绝非教科书上常见的那些俗套例子,而是深入挖掘了那些常常被主流叙事所忽略的边缘事件和人物的命运。通过这种跨越时空的对比和映照,作者成功地将抽象的理论具象化了,让读者能够清晰地看到那些理论是如何在真实的历史洪流中产生、演变并最终影响了人类社会形态的。这种历史的厚重感和理论的穿透力相结合,使得整本书的论述显得既有深度又有广度,极大地丰富了我的历史视野。

评分坦白说,我是一个对哲学思辨不太感冒的读者,往往在阅读涉及形而上学的内容时会感到枯燥和疏离。然而,这本书在处理那些相对抽离的概念时,展现出了一种令人惊喜的“烟火气”。作者似乎深知读者的耐心是有限的,因此他非常擅长将宏大的议题,巧妙地“锚定”到我们日常生活中最微小、最具体的体验之上。例如,在探讨“结构性影响”时,他没有停留在抽象的定义上,而是引用了一个关于家庭餐桌上座位安排的微妙现象,瞬间将读者带入情境之中,让你立刻明白了那种无形的力量是如何渗透到最私密的空间。这种叙事技巧,极大地拉近了作者与普通读者之间的距离,让那些原本高高在上的思想变得触手可及,可感知,可反思,成功地避免了沦为少数精英才能理解的“天书”。

评分我花了整整一个下午的时间,才大致理清了作者在开篇构建的那个宏大理论框架。他的论证逻辑如同精密的瑞士钟表,每一个环节都环环相扣,没有一丝松动或可以被轻易攻破的漏洞。他从社会学的源头切入,层层剥茧,引入了心理学的视角进行交叉验证,最终落脚在一个极具颠覆性的哲学命题上。阅读过程中,我不得不频繁地停下来,不是因为晦涩难懂,而是因为那些被作者犀利地剖析出来的观点,猛烈地撞击着我既有的认知壁垒,迫使我必须停下来,重新审视自己长期以来习以为常的那些“常识”。那种感觉,就像是有人在你熟悉的房间里,突然搬走了一面承重墙,让你不得不重新评估整个建筑的结构稳定性。作者的遣词造句功力也令人叹服,他总能用最精确的词汇,描绘出最复杂的概念,避免了冗长而空洞的理论说教,这使得阅读过程充满了智力上的挑战与享受,让人欲罢不能,甚至需要备着笔记本,随时记录下那些振聋发聩的洞察。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![世界上聪明的孩子 [美]阿曼达.里普利 著 中信出版社图书 畅销书 正版书籍 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/24927227919/5a629a82Ne36099cf.jpg)