具体描述

基本信息

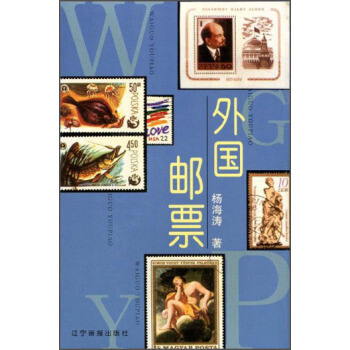

书名:外国邮票

原价:36.00元

作者:杨海涛

出版社:辽宁画报出版社

出版日期:2001-08-01

ISBN:9787806014257

字数:

页码:128

版次:1

装帧:平装

开本:32开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

《外国邮票》分别介绍了欧洲、美洲、大洋洲、非洲和亚洲各国邮票的起源、发展、特点、收藏的要点和真伪鉴别方法,为集藏外邮的读者提供有益的指导。作者将多年外邮收藏经验和体会奉献给读者,愿与读者一起体味收藏外邮之乐趣。

近年来,外国邮票的收藏爱好者日益增多。外国邮票种类繁多,数量巨大,每一套邮票都承载着各国各地区社会发展各方面的信息,同时这些邮票又具有很高的审美价值与收藏价值,有的还是世界珍邮。《外国邮票》以世界邮票发展史为线索,分析介绍了世界上大多数国家的邮票发行情况以及值得收藏的邮品类型,并且对外邮的作伪和鉴别进行了系统论述,对于外国邮票的爱好者具有较高的参考价值。

目录

第一章 概述

第二章 欧洲邮票

一、英国邮票

二、前苏联与俄罗斯邮票

三、德国邮票

四、欧洲其他国家邮票

第三章 美洲邮票

一、美国邮票

二、古巴邮票

三、美洲其他国家邮票

第四章 非洲邮票

一、埃及邮票

二、南非邮票

三、非洲其他国家邮票

第五章 大洋洲邮票

第六章 亚洲邮票

一、朝鲜和韩国邮票

二、蒙古邮票

三、以色列邮票

四、亚洲其他国家邮票

第七章 联合国邮票

第八章 外国邮票的收藏与辨伪

一、外国邮票的收藏概况

二、外国邮票的收藏方法

三、外国邮票的优劣真伪鉴别

作者介绍

杨海涛,男,一九七○年七月出生,江苏南京人。中、文本科毕业,现为南京博物院助理研究员,从事杂项文物管理研究工作,自幼喜爱集邮,尤其是外邮。工作后对邮票、钱币等有一定研究,先后出版:《古钱币》、《门券收藏》(合著)等著作,并参与撰写《中国美术全集》、《竹木牙角珍赏》、《国宝大典》等大型图书。另外还在专业刊物及各类报刊发表文章四十余篇。

文摘

邮票是国家的名片。世界上发行邮票的二百多个国家或地区,毫无例外地都想方设法把本国本地区最有代表性、最引为自豪的东西呈现在邮票上。因此,世界各地的历史、地理、生物、科技、文化艺术、自然风光、古今卓越人物等等几乎部能在邮票上找到。全世界已发行的约二十万种邮票所涉及的内容,几乎涵盖了自然界和社会生活的一切。可以说,邮票已不仅仅是邮资凭证,而是一部形象而全面的百科全书,是全人类精神文明的缩影。

二八五三年,法国巴黎邮局职员维纳尔设计出“小型邮件交寄收费证”,寄件人纳足邮资,即把此证贴在邮件上,表示邮资已付。这是邮票的雏形。一八四○年,真正意义上的邮票才在英国诞生并被广泛使用。到一八五二年,美洲、非洲、澳洲、亚洲部先后有了邮票。邮票在使用中经过不断地发展,形成了丰富的种类。目前,世界邮票的种类主要有普通邮票、纪念邮票、特种邮票、航空邮票、欠资邮票、附捐邮票、挂号邮票、包裹邮票以及特快专递邮票、公事邮票、免资邮票、海运邮票等等。

……

序言

用户评价

这套书简直是视觉的盛宴!我必须得说,那些精美的插图和版式设计,完全超出了我对一般图册的期待。从装帧的质感到内页的用纸,都能感受到出版方在细节上的用心。尤其是那些跨页的大图展示,色彩的还原度和细节的捕捉都达到了极高的水准。光是翻阅这本书的过程,本身就是一种享受。我记得有一组关于某种特定历史时期艺术品的专题介绍,作者的文字描述虽然简练,但搭配上那些高清的图片,简直是让文字和图像达到了完美的互文效果,你不需要过多的背景知识,就能被那种独特的氛围所感染。看得出来,编辑团队在资料的筛选和呈现上花了大心思,每一页似乎都在讲述一个独立而完整的故事,但整体串联起来,又构成了一幅宏大而有深度的文化图景。我特别欣赏它那种不急不躁的叙事节奏,让你有足够的时间去品味每一个呈现的物件,而不是走马观花地赶进度。对于任何追求高品质视觉体验的读者来说,这绝对是值得收藏的一本精品。

评分这本书的结构设计简直是教科书级别的范本,尤其是它的章节之间的过渡处理得流畅自然,没有任何生硬的跳跃感。我通常对那种为了凑字数而强行拉长的章节非常反感,但这本书的每一部分都感觉是经过精心打磨,内容紧凑且不可或缺。更厉害的是,它引入了一种多维度的考察方式。比如,它不会只从一个角度分析一个现象,而是会同时引入社会学、经济学甚至人类学的观点进行交叉印证,使得结论更加丰满和立体。这种“立体透视”的写作方法,极大地拓宽了我的知识边界。我常常读完一个观点,会忍不住停下来,在脑海中将它与我已有的其他知识体系进行碰撞和整合,这本书提供了绝佳的“连接点”。对于需要进行跨学科研究或者希望建立系统知识框架的读者来说,这本书的组织逻辑本身就是一份宝贵的参考资料,它展示了如何将看似不相关的领域有效地连接起来。

评分说实话,这本书的“故事性”是我最先被吸引的地方。它不像是一本正襟危坐的教科书,倒更像是一部波澜壮阔的史诗传记,只不过主角换成了那些具有时代印记的器物或事件。作者的叙事手法非常高明,总能在宏大的历史背景下,巧妙地切入一些极富人情味的微小细节。比如,书中描绘某个发明诞生时的场景,不是简单地罗列技术参数,而是细致地刻画了发明者在那个特定历史语境下的挣扎、灵感迸发以及最终的喜悦。这种将“物”与“人”紧密结合的写法,使得原本冰冷的历史变得鲜活可感。我常常在阅读时,仿佛自己也穿越回了那个时代,亲身感受着那种时代的脉搏。这种强烈的代入感,让知识的吸收不再是被动的灌输,而是一种主动的探寻和体验。我强烈推荐给那些认为历史和文化研究很沉闷的人,这本书会彻底颠覆你们的刻板印象,它证明了严肃的主题也可以被讲述得如此引人入胜。

评分初次拿起这本书时,我本来以为它会是一本非常“小众”的专业读物,但出乎意料的是,它的语言风格极其平易近人,毫无高高在上的学者腔调。作者似乎深谙如何与普通读者进行有效的沟通,他/她总能用最日常、最贴切的词汇,去解释那些原本需要专业背景才能理解的概念。我发现自己很少需要频繁地查阅注释或背景资料,因为作者在行文中就已经把必要的铺垫工作做得非常到位了。这种“无障碍阅读”的体验非常舒畅,让人能够心无旁骛地沉浸在作者想传达的核心思想中。这种对读者体验的关怀,在学术性强的著作中是相当难得的。它成功地架起了一座桥梁,让专业知识得以走下神坛,惠及更广泛的群体。如果你是想入门某个领域,又害怕被晦涩的术语劝退,这本书绝对是最佳的敲门砖,它既保证了知识的深度,又兼顾了阅读的愉悦性。

评分读完这本书,我有一种豁然开朗的感觉,它在处理复杂议题时的那种清晰度和逻辑性,真的让我佩服得五体投地。不同于市面上很多为了追求“新奇”而堆砌概念的作品,这本书的作者显然是下了苦功做过扎实研究的。他/她似乎有一种魔力,能将那些原本晦涩难懂的理论框架,用一种近乎哲学的思辨方式娓娓道来,而且论证过程层层递进,严密得找不到任何可以挑剔的漏洞。我尤其喜欢其中关于“符号学”的那几个章节,作者没有停留在表面的解读,而是深入到了符号生成背后的社会动因和心理机制,这对我理解当下的信息传播方式产生了巨大的启发。这本书读起来虽然需要集中注意力,但绝不是枯燥的学术报告,文字里时不时会冒出一些精妙的比喻和反问,让你在思考的同时也能感受到作者的激情与洞察力。如果你是一个不满足于浅尝辄止,真正渴望探究事物本质的深度阅读者,这本书绝对是你的不二之选,它会迫使你重新审视许多习以为常的认知。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有