具体描述

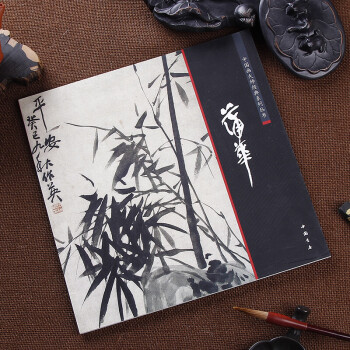

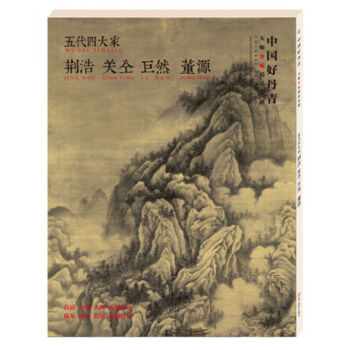

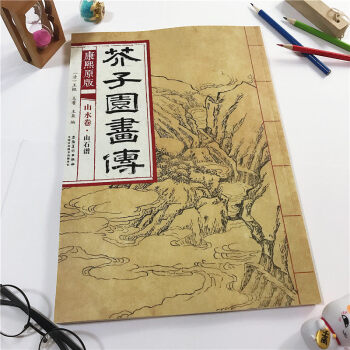

编辑推荐 中国画坛无人不晓《芥子园画传》,但多见黑白版本,安徽美术出版社隆重推出彩色版《芥子园画传》以飨读者。《芥子园画传 山水卷·山石谱(康熙原版)》是康熙刻本,印制精美,色彩温润雅致,为重要的技法图片也十分清晰。怀旧、质朴、厚重、润泽,是这套书优美的特点。《芥子园画传 山水卷·山石谱(康熙原版)》初学者可将它作为登入艺术殿堂的宝典使用,近现代的一些画坛名家如黄宾虹、齐白石、潘天寿、傅抱石等皆得惠于此画传,可谓是国画启蒙之良师;鉴赏者又可将它作为古董把玩,从淳厚的老宋体文字中,从天趣盎然的山水花鸟中领略古代画家们的闲情逸致。内容简介 《芥子园画传 山水卷·山石谱(康熙原版)》内容包括石法、皴法、山法、诸家峦头法、坡径矶田石壁法、流泉瀑布石梁法、水云法,为人们学习山石的画法提供了详尽的绘画技法范本。作者简介 王概,清代浙江秀水(今嘉兴)人。他从龚贤学山水画,用墨浓重,善作大幅及松石。王概与其兄王耆,其弟王臬在沈因伯保存的明末画家李流芳原有四十三幅画稿的基础上,补绘完成《芥子园画传》,后经李渔的帮助,刻印出版。

赠送的资料内容如下

用户评价

这本书最让我惊喜的,莫过于它所蕴含的“传承”的力量。它不仅仅是一本画册,更是一部活生生的教学体系。我能感受到,从康熙年间流传下来的这些画法,经过一代代画家的传承和发展,至今依然是我们学习山水画的宝贵财富。书中对于“临摹范画”的强调,让我明白了,任何艺术的精进,都离不开对前人技法的学习和吸收。我开始更加认真地对待每一次临摹,不仅仅是照猫画虎,而是去揣摩每一笔、每一墨背后的用意。 我常常会花上几个小时,对着一幅范图,仔细研究画家的用笔、用墨、构图以及意境的营造。我发现,很多时候,看似简单的几笔线条,却蕴含着无穷的奥妙。例如,在描绘山石的层次时,画家如何通过墨色的浓淡变化,来区分远近和虚实;在表现树木的生长时,如何通过枝叶的疏密和形态,来烘托山石的雄奇。这种“由形入神”的学习过程,让我对中国山水画的理解,从最初的“看热闹”变成了“看门道”。我仿佛能与古人进行一场跨越时空的对话,在笔墨之间,感受他们的艺术追求和生活情趣。

评分我一直对瀑布和流水的画法颇感困惑,总觉得难以捕捉其动态和神韵。这本《康熙原版芥子园画传》的“流泉瀑布石梁法水”部分,无疑是解开了我心中的许多谜团。书中对不同形态的流水,如急流、缓流、飞瀑、溪水等,都进行了详尽的描绘和讲解。我特别喜欢其中对瀑布的处理,它不仅仅是画一道白线,而是通过细致的笔触和墨色变化,表现出水流的冲击力、飞溅的水珠以及水流撞击岩石时产生的气势。 我尝试着去模仿书中描绘飞瀑的笔法,那是一种既要流畅又要带有顿挫感,仿佛能听到水声一般的表现力。而对于缓流和溪水,则又强调了笔法的柔和与变化,要能表现出水面的波光粼粼和随风摇曳的姿态。书中对于“石梁”的画法也十分精彩,如何让桥梁的结构与周围的山石融为一体,既有坚固的支撑感,又不失画面的整体协调性,这是我之前从未深入思考过的问题。通过对照范图,我才发现,原来构图的巧妙和笔法的精炼,是如此重要。我仿佛看到了画家如何在构思时,将飞流直下的瀑布、蜿蜒流淌的溪水,以及横跨其上的石梁,巧妙地编织进整体的山水画卷中,形成一幅既有动感又不失宁静的美景。

评分初次翻开这本《康熙原版芥子园画传山水卷山石谱》,就被那古朴的装帧和泛黄的纸页所吸引。我本就对中国传统山水画有着浓厚的兴趣,特别是那种意境深远、笔墨淋漓的画风,总能让人心生向往。而“芥子园画谱”的名头,更是如雷贯耳,早已在心中种下了好奇的种子。此次有幸得见康熙原版,真是如获至宝。 我最为震撼的是书中对山石皴法的细致讲解。无论是披麻皴的流畅婉转,斧劈皴的刚劲有力,还是雨点皴的密集细碎,乃至元代的几个标志性皴法,书中都配以清晰的范图,并辅以简明的文字说明。我尝试着对照着范图,用自己的画笔去模仿,才深切体会到每一个皴法背后所蕴含的用笔技巧和精神。例如,披麻皴看似简单,但要画出其“势”和“韵”,并非易事,需要笔力沉稳,行笔有度,才能勾勒出山石的层叠和起伏。斧劈皴则更讲究笔法的顿挫和转折,要能表现出岩石的坚硬质感和陡峭感,稍有不慎便会显得生硬呆板。书中的范图,无论是大小斧劈,都处理得恰到好处,线条的粗细、虚实、刚柔变化万千,真正做到了“形神兼备”。我甚至可以想象到古人是如何在一刀一笔中,将胸中的丘壑自然流淌出来。

评分我一直觉得,中国山水画最迷人的地方,在于它能够将客观的景物与主观的情感融为一体,创造出一种“境生象外”的艺术效果。这本《康熙原版芥子园画传》的山水卷,无疑是这方面的绝佳范例。书中对“流泉瀑布”的描绘,让我看到了水的多样性和生命力。有时如娟娟细流,有时如万马奔腾,每一种都有其独特的艺术表现力。 我尤其喜欢书中对“石梁”的画法,它不仅仅是将桥梁画得坚固,更是将其融入山水之中,使其成为画面不可分割的一部分。我甚至能想象到,古人在创作时,是如何在描绘山水的同时,也在描绘着自己的心境。这种“寄情于山水”的创作方式,让我对中国山水画的理解,从最初的“客观描绘”走向了“主观抒情”。我希望自己也能通过不断学习和实践,逐渐领悟到这种“意境深远”的真谛,画出自己心中的山水。

评分我一直认为,学习中国传统艺术,最关键的是要“师法自然”,但如何“师法自然”,这本书给出了一个非常好的范例。它不仅仅是将自然界中的山石瀑布直接搬到纸上,而是经过提炼、概括、升华,使其更具艺术感染力。书中对“流泉瀑布”的描绘,让我看到了流水的多样性,有如丝般细腻的溪流,也有如雷贯耳的飞瀑,每一种都有其独特的表现方式。 我尝试着去模仿书中对瀑布的处理,那种“形散神不散”的描绘方式,让我领略到了中国画的魅力。我甚至能想象到,古人在创作时,是如何在大自然的面前,静心体悟,将飞流直下的水流,化为笔下的生动线条。而“石梁”的画法,也让我看到了,如何将建筑结构与自然景观完美融合,既要实用,又要美观。这本书教会了我,绘画不仅仅是对景物的描摹,更是对生活的热爱和对自然的感悟。

评分我一直认为,学习传统绘画,最重要的是要“得其神”。这本《康熙原版芥子园画传》在这方面给予了我极大的启发。书中不仅仅传授技法,更重要的是引导我们去理解中国山水画的“写意”精神。它教会我,如何通过对自然景象的观察和提炼,将自己的情感和意境融入画面。我开始尝试着不再拘泥于形似,而是去追求“似与不似之间”的妙处。 我记得,书中在描绘山峦时,常常会用一些简练的笔触,勾勒出山体的轮廓,然后用淡墨晕染,表现出山峦的厚重感和层次感。这种“以少胜多”的手法,让我领略到了中国画的含蓄之美。我甚至能想象到,古人在创作时,是怀揣着怎样一颗宁静的心,去感受大自然的鬼斧神工,并将这份感悟,通过笔墨,传递给观者。这本书让我明白,绘画不仅仅是一种技艺,更是一种与自然对话、与内心交流的方式。我希望自己也能通过不断学习和实践,逐渐领悟到这种“写意”的真谛,画出自己心中的山水。

评分这本书最让我受益匪浅的,莫过于它所展现出的“循序渐进”的学习路径。从基础的山石结构,到复杂的瀑布流水,再到石梁的构建,每一步都显得那么的扎实和清晰。我感觉自己就像一个初学者,被一位经验丰富的老者,一步步地引导着,走入中国山水画的殿堂。书中对“皴法”的讲解,尤其让我印象深刻。无论是披麻皴的婉转流畅,还是斧劈皴的刚劲有力,亦或是雨点皴的密集细碎,都通过精美的范图和简明的文字,得到了清晰的呈现。 我尝试着去模仿书中描绘山石的笔触,体会那种“骨法用笔”的力量感,以及“墨法相兼”的微妙变化。我甚至能感受到,画家在挥毫泼墨之时,是将自己对山川的热爱,对自然的敬畏,都倾注在了笔尖之上。这种“心随笔动”的创作状态,让我对中国山水画的理解,从最初的“模仿”走向了“创造”。我希望自己也能通过不断学习和实践,逐渐领悟到这种“形神兼备”的真谛,画出自己心中的山水。

评分这本书的价值,绝不仅仅在于它是一本“教你画画”的工具书,更在于它是一部“启发你思考”的艺术哲学。我常常在翻阅画谱时,会陷入沉思,思考古人是如何在有限的笔墨中,创造出无限的意境。书中对“石法”的阐述,让我明白,并非所有的石头都应该被画得棱角分明,有时候,圆润的石头更能体现出岁月的沉淀和自然的柔美。 我尤其喜欢书中对“皴法”的运用,它不仅仅是表现山石的肌理,更是传递出山石的“性格”。例如,用披麻皴画出的山,总是显得温文尔雅;而用斧劈皴画出的山,则显得刚毅雄健。这种对笔墨与情感的结合,让我看到了中国山水画的深邃内涵。我甚至能感受到,画家在挥毫泼墨之时,是将自己对山水的喜爱、对自然的敬畏,都倾注在了笔尖之上。这种“移情于景”的创作方式,让我对中国山水画的理解,上升到了一个全新的维度。

评分让我最为惊艳的是书中关于“石法”的演变和阐释。它不仅仅是简单地罗列各种石头形状,更是将这些形状与自然界的实际观察相结合,再升华为艺术表现。我之前总觉得画石头千篇一律,不够生动,但通过阅读这本画谱,我才明白,原来每一块石头都有其独特的“生命”。书中对不同形态的山石,如峰峦、怪石、山脚石等的描绘,都有独到的见解。例如,对于那种陡峭险峻的岩石,画谱中强调了“骨法用笔”,即用笔要刚劲、挺拔,要有力量感,才能表现出石头的坚硬和棱角分明。而对于那些圆润饱满的岩石,则强调“墨法相兼”,通过墨色的浓淡干湿来表现其体积感和温润感。 最令我着迷的是,书中并没有止步于对“形”的描绘,而是进一步探讨了“气韵”的表达。作者通过对不同皴法的灵活运用,以及对墨色层次的巧妙处理,使得画面中的山石仿佛有了呼吸,有了生命。我尝试着去理解,为什么某些线条的运用能够传递出苍劲古朴的气息,而另一些线条的组合又能描绘出灵动飘逸的山姿。这种对“形”与“神”之间关系的深入挖掘,让我对中国山水画的理解提升到了一个新的高度。我仿佛能看到古人是如何通过对自然的长期观察和体悟,将山石的形态、质感,乃至它所承载的岁月痕迹,都融于笔墨之中。

评分我一直对中国山水画中的“意境”二字深感着迷,但苦于找不到门径。这本《康熙原版芥子园画传》的山石谱部分,为我打开了一扇新的大门。它不仅仅教授我如何画山石的“形”,更重要的是引导我如何去表现山石的“神”。书中对不同皴法的细致讲解,让我明白了,每一种皴法都有其独特的表现力,有的如刀劈斧削,有的如雨点密集,有的如丝丝缕缕,它们共同构成了山石的肌理和质感。 我尤其喜欢书中对“石法”的阐述,它不仅仅是将石头画得逼真,而是通过笔墨的虚实、浓淡,表现出山石的体积感、空间感和层次感。我甚至能想象到,古人在创作时,是如何在心中构建出一座座巍峨的山峦,然后用笔墨将其“显现”出来。这种“胸有成竹”的创作过程,让我对中国山水画的理解,从表面的描摹,走向了更深层次的意境营造。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有