具体描述

················

用户评价

我近期关注到一批关于古典诗词鉴赏的网络课程,这些课程通常会选取一些耳熟能详的名篇,比如唐诗宋词中的精品,然后由主讲人进行声情并茂的朗诵,随后展开对意境、用典、韵律的解析。这些线上课程的优势在于互动性强,可以即时解答学习者在评论区提出的各种关于“为什么作者要用这个字”或者“这个场景究竟描绘了什么”的疑问。主讲人往往会结合自己的个人经历和现代生活经验来类比古人的情感,使得那些相隔千年的愁绪和喜悦,能够瞬间共鸣。这种“口语化”的解读,消弭了书面语的隔阂,充满了人情味。然而,网络资源的碎片化和非系统性,也意味着学习者往往只能抓住零散的知识点,难以建立起完整的知识框架。相比之下,一本结构严谨的纸质读物,如同一张精心绘制的地图,它能清晰地标示出文学史的走向和不同流派的脉络。因此,最好的学习方式,或许是将两者结合:用系统性的书籍打好坚实的基础,再辅以生动的导读材料来点亮具体的篇章,使阅读体验既有深度又有广度,真正达到“知其然,更知其所以然”的境界。

评分我最近翻阅了一本关于宋代文人笔记的合集,那本书的装帧和选材都极其考究,试图还原那个时代士大夫阶层的风雅生活与内省思考。它收录了许多关于园林、茶道、书法,乃至隐逸哲学的片段,语言风格典雅,用词精妙,读起来仿佛能闻到宋瓷的清香,感受到竹林间的微风。然而,对于一个习惯了快节奏信息输入的现代读者来说,它要求极高的耐心和背景知识储备。很多篇目中涉及的典故和人名,若不借助大量的查阅工具,理解起来便会断断续续,趣味性大打折扣。这种阅读体验,更像是在博物馆里欣赏一件珍贵的文物,虽然知道其价值连城,但因其层层叠叠的保护罩,难以真正触摸到其核心的生命力。它适合已经有一定古文基础,追求深层次鉴赏和文化溯源的读者。它侧重于审美层面的提升和对古代生活细节的沉浸式体验,而非基础知识的普及和技能的训练。相比之下,我体会到,那种更注重“工具性”和“普及性”的读物,在引导更广泛的群体跨入古典文学的大门时,起到的作用是不可替代的,它们是搭建起学习阶梯的坚实木板,而精装的文化鉴赏类书籍,更像是已经站在高处时所见的壮阔风景。

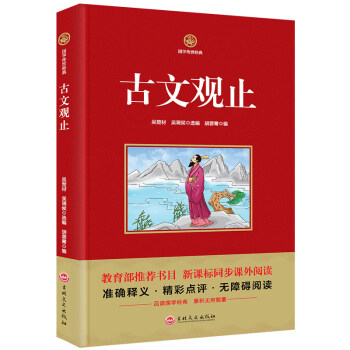

评分这本《古文观止》的“无障碍阅读学生版”,光是名字就让人眼前一亮,它精准地戳中了许多学生在接触古代经典时遇到的痛点。我记得我高中时,面对那些晦涩的文言文,常常是望而生畏,生怕一不小心就理解错了古人的本意。这本书的编排思路,显然是想把一座看似高耸入云的文学殿堂,铺设成一条人人都能轻松步行的林荫小道。它不仅仅是简单地提供拼音标注,更是深入到文本的脉络中去疏通那些横亘在现代读者和古代思想之间的文化壁垒。比如,那些看似简单的虚词,在不同的语境下含义千变万化,这本书的“准确释义”部分,绝非是字典式的罗列,而是结合了具体的篇章情境进行细致的阐发,这对于培养初学者的语感和推断能力至关重要。我尤其欣赏它在“题解”上花费的心思,它不是枯燥地介绍作者生平,而是巧妙地引导学生去理解古人写作时的心境与时代背景,让文字真正“活”了起来。这让阅读不再是一种负担,而更像是一场与古代智者的精神对话,从中汲取的不仅仅是语言技巧,更是为人处世的智慧与深沉的历史感。这本书的出现,无疑为语文教学注入了一股清新的活水,它让“经典”真正走下了神坛,走进了每一个渴望探索中华文化源头的好奇心中。

评分我前阵子在给孩子找科普读物时,偶然看到了几本关于中国古代天文历法的绘本。这些绘本色彩鲜明,图画精美,将复杂的浑天仪原理、二十四节气更迭,用极其形象化的方式呈现出来,配以简短而押韵的文字,非常吸引小读者的注意力。它们的目的性非常明确,就是要在趣味性中植入基础的科学常识和文化概念,让孩子在玩乐中潜移默化地吸收知识。这种“寓教于乐”的设计,极大地降低了知识的陡峭感。反观那些严肃的史书或经典选本,如果没有相应的导读或注释,很容易让孩子因为无法克服初期的理解障碍而早早放弃。这些绘本的成功之处在于,它们明白受众的认知水平和兴趣点在哪里,并据此调整了呈现的方式,使得信息传递的效率达到了最大化。这让我深刻体会到,不同的受众群体,需要不同“解码器”来打开知识的宝库。一个好的导读本,其价值就在于它能成为一个高效的、定制化的“解码器”,让原本不易触及的内容变得平易近见,从而激发更深层次的学习欲望。

评分最近我接触到一本讲述明清小说演变脉络的学术专著,这本书结构严谨,论证详实,对于小说中社会阶层变迁与叙事手法的创新进行了深入的剖析。作者引用了大量的一手资料和不同版本的校勘,展现了极高的学术水准。书中对如《金瓶梅》、《红楼梦》等巨著的文本细读,达到了令人叹为观止的深度,尤其是在探讨其对后世白话文学的影响时,逻辑链条清晰,论据确凿有力。但是,这类书籍的阅读过程,往往伴随着频繁的停顿和回溯,需要读者具备扎实的文学史基础和批判性思维能力,它更像是给专业研究者提供的“弹药库”和“工具箱”,而非面向大众的轻松读物。阅读这样的作品,是一种智力上的挑战和思想的淬炼,它鼓励读者去质疑、去分析、去构建自己的学术认知体系。它关注的是“为什么会这样”,而不是“它说了什么”。这种深度解读虽然令人受益匪浅,却也暗示了大众阅读的另一层需求——那些能够降低理解门槛,让人能够快速享受文本魅力的辅助读物,在普及传统文化的过程中,扮演着不可或缺的“引路人”角色。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有