具体描述

>基本信息

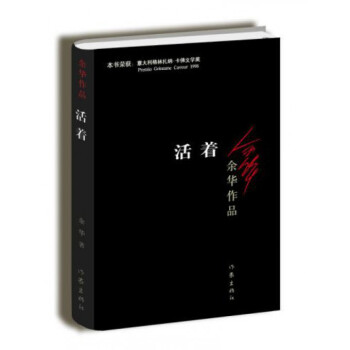

- 商品名称:活着/余华作品

- 作者:余华

- 定价:28

- 出版社:作家

- ISBN号:9787506365437

>其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2012-08-01

- 印刷时间:2017-07-01

- 版次:3

- 印次:92

- 开本:32开

- 包装:平装

- 页数:191

- 字数:136千字

内容提要

讲述了农村人福贵悲惨的人生遭遇。福贵本是个阔少爷,可他嗜赌如命,终于赌光了家业,一贫如洗。他的父亲被他活活气死,母亲则在穷困中患了重病,福贵前去求药,却在途中被国民党抓去当壮丁。经过几番波折回到家里,才知道母亲早已去世,妻子家珍含辛茹苦地养大两个儿女。此后*加悲惨的命运一次又一次降临到福贵身上,他的妻子、儿女和孙子相继死去,*后只剩福贵和一头老牛相依为命,但老人依旧活着,仿佛比往日*加洒脱与坚强。本书荣获意大利格林扎纳·卡佛文学奖*高奖项(1998年)、台湾《中国时报》10本好书奖(1994年)、香港“博益”15本好书奖(1994年)、第三届世界华文“冰心文学奖”(2002年),入选香港《亚洲周刊》评选的“20世纪中文小说百年百强”、中国百位批评家和文学编辑评选的“20世纪90年代*有影响的10部作品”。

作者简介

余华,1960年出生,1983年开始写作。至今已经出版长篇小说4部,中短篇小说集6部,随笔集4部。主要作品有《兄弟》《活着》《许三观卖血记》《在细雨中呼喊》等 。其作品已被翻译成20多种语言在美国、英国、法国、德国、意大利、西班牙、荷兰、瑞典、挪威、希腊、俄罗斯、保加利亚、匈牙利、捷克、塞尔维亚、斯洛伐克、波兰、巴西、以色列、日本、韩国、越南、泰国和印度等国出版。曾获意大利格林扎纳?卡佛文学奖(1998年)、法国文学和艺术骑士勋章(2004年)、中华图书特殊贡献奖(2005年)、法国**信使外国小说奖(2008年)等。

目录

中文版自序韩文版自序日文版自序英文版自序麦田新版自序活着外文版评论摘要

用户评价

这本书的语言风格,初看时可能略显平淡,但细品之下,却蕴含着惊人的张力。它没有华丽的辞藻堆砌,而是大量使用短促、有力的句子,像一把把精准的刻刀,在时间的画布上留下深深的浅痕。这种克制,反而制造了一种强大的情感回旋余地,让读者在空白处自行填补那些无法言说的痛楚和坚持。我特别欣赏作者对于人物内心世界的描摹,它不是通过冗长的内心独白来展现,而是通过人物的行为逻辑和对外界环境的反应来侧面烘托。例如,面对接二连三的打击,人物的麻木和偶尔爆发出的不合时宜的坚韧,都精准地捕捉了人在极端压力下的心理侧写。读完后,我久久无法平静,不是被情节的跌宕起伏所震撼,而是被那种被生活反复碾磨后,依然选择站立的姿态所折服。它提供了一种关于“韧性”的全新定义,远超出了字典里的解释。

评分这本书的结构处理非常巧妙,它采用了非线性的叙事方式,时间似乎在人物的记忆和现实之间自由穿梭,这使得阅读体验充满了碎片感和回溯感。初读可能会觉得有些跳跃,但当你沉浸其中后,会发现这种破碎感恰恰反映了经历过巨大变故的人的思维模式——记忆是断裂的,但痛苦却是连续的。作者仿佛在用一种近乎纪录片的手法,记录着一个时代对普通家庭的冲击,但又避免了直白的控诉,而是让事实本身发出最沉重的声音。我感觉自己像是在翻阅一本泛黄的家庭相册,每翻一页,都能感受到时光留下的不可磨灭的印记。这种克制的叙事,反而赋予了故事更广阔的解读空间,它不只是关于某一个特定人物的故事,而是关于所有人在面对无常命运时的共同处境。

评分这本书的叙事节奏犹如一首缓慢而深沉的挽歌,它将你一下子抛入一个时代的洪流之中,那种粗粝的、带着泥土气息的生活感,扑面而来,让人几乎窒息。作者没有试图美化任何苦难,而是以一种近乎冷峻的笔触,勾勒出小人物在时代车轮下挣扎、妥协与坚守的群像。我尤其印象深刻的是那些环境的描写,不是简单的背景交代,而是成为了角色命运的某种隐喻。比如那片永无休止的土地,它既是生命的源泉,也是无情吞噬者的化身。读到某些章节,我仿佛能闻到空气中弥漫的尘土和汗水的味道,感受到那种深入骨髓的疲惫和对微小希望的紧紧抓住。这本书的魅力在于它的“实”,它拒绝提供廉价的安慰剂,而是将生活的真相赤裸裸地摆在你面前,让你不得不去直面那些你可能在日常生活中选择性遗忘的沉重议题。这种坦诚,既是残酷的,也是一种极大的尊重,尊重了生命的重量与尊严,即使这重量压得人喘不过气来。

评分这本书给我最大的触动在于它对“活着”这一行为本身的深刻探讨。它将“活着”从一个简单的生理状态,提升到了一个哲学层面上的选择与负担。书中人物的生存动机,并非源于对美好未来的憧憬,而常常是出于一种近乎本能的惯性,或者是对逝去之人的责任感。这种纯粹的生存哲学,让我重新审视自己日常生活中那些看似理所当然的追求。在那些贫瘠的土壤和艰难的岁月中,他们为了最基本的生存权付出了沉重的代价,而正是这种极端的对比,凸显了生命的宝贵与脆弱。阅读这本书,就像是进行了一次对生命本质的祛魅之旅,剥去所有附加的社会意义和物质渴望,最后剩下的,是对那份简单却强大的生命力的敬畏。它让人明白,真正的勇气,并非是征服什么,而是在一切都被剥夺后,依然选择睁开眼睛迎接下一天的朝阳。

评分每一次翻阅,都像经历了一场精神上的马拉松,它考验着读者的耐受力和共情能力。叙事者像一个旁观者,冷静得近乎疏离,但他笔下的人物却燃烧着最原始的生命力。我被那种近乎宿命论的悲剧性深深吸引,但奇怪的是,尽管充斥着失去和创伤,整本书却洋溢着一种令人不安的生命力。它不是那种大张旗鼓的赞美生命,而是在最不堪一击的时刻,生命依然顽固地寻找缝隙生长。那些细微的情感波动,比如一个眼神的交汇,一次无声的帮助,在宏大的灾难背景下,显得无比珍贵和真实。这本书成功地将个人的命运与宏大的历史背景编织得天衣无缝,你无法将两者割裂开来。它让你反思,在历史的巨浪面前,个体究竟能留下些什么?或许留下的,只是那些看似微不足道的、关于爱的记忆碎片,但正是这些碎片,构成了抵抗虚无的最后防线。

评分博库网正品,多次购买了,好评

评分买,主要是为了里面的内容,物流还ok的,两天就到了

评分博库网正品,多次购买了,好评

评分买,主要是为了里面的内容,物流还ok的,两天就到了

评分此用户未填写评价内容

评分博库网正品,多次购买了,好评

评分此用户未填写评价内容

评分买,主要是为了里面的内容,物流还ok的,两天就到了

评分买,主要是为了里面的内容,物流还ok的,两天就到了

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有