具体描述

内容简介

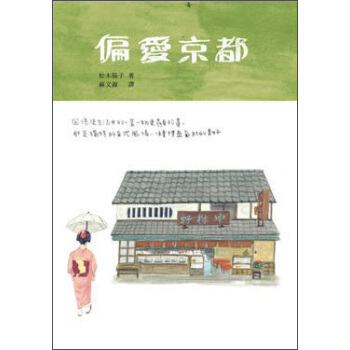

旅行插畫家松本陽子,重新發掘自己第二個故鄉京都的街角巷弄,把以前生活在京都時的一景一物當作專屬自我的B級遺產,搭配插圖和小品文細細介紹。街上西式老洋房的彩色玻璃窗櫺、昔日的喫茶店、大眾化商店街、殘留在市內的舊招牌、隨處可見的地藏菩薩、吸引觀光客的熱鬧慶典、擁有傳統手藝的工匠職人和巷弄內的小吃等等,然而這些生活風景就京都人來說,就像呼吸一樣再自然不過的存在。

多年後重新回到京都,這些自然普通的景物成了人生中最寶貴的記憶!京都乍看之下或許樣貌不變,年復一年的古城遺跡、花街藝妓、祗園慶典,但是曾經生活過的地方卻已然悄悄轉變,昭和時期的舊招牌拆除、老店休業、木造屋改成公寓。想知道日常的京都人怎麼生活,不妨跟著作者走一遭,體會這種新舊融合,同時兼具都會與地方兩種極端的風格,而這也正是京都可愛又有趣之處。

目录

偏愛篇B級遺產之旅

蘊藉有致的大和大路

窗邊的小宇宙

京都時髦建築

京式園藝

町屋生活(一)

町屋生活(二)

地藏盆

理髮店樣式

寺町通

吉田山

京都人的廚房

挖到寶!?

撩人的街色

不是咖啡館,是喫茶店

從賞櫻到有的沒的

欣欣向榮的商店街

學食二三事

麻糬啊,麻糬店!

祇園祭

關於澡堂

B級美味麵包

古早日本

出町柳

獨一無二

日本電影的原鄉

東山七条

西陣今與昔

街頭的招牌

京都市動物園

散步篇

地藏盆風情 上賀茂

京都的原鄉風情 西陣

一路通到底 寺町通

學生區 吉田山周邊

挖寶樂無窮──手工市集 百萬遍知恩寺

通往洛北的玄關 出町柳

花街專用 懷舊的大和大路

舊時潮流街 室町通

手工的鄉里 花背

坡道與迷路 今熊野

樂園建築漫步 五条樂園

附錄

地藏菩薩京選

京細節

私房京土產

後記

用户评价

坦白说,我原以为这会是一本非常严肃的文化评论集,但阅读下来,我惊喜地发现它充满了生活化的烟火气。作者的高明之处在于,他没有把那些宏大的文化符号供奉在神坛上,而是将它们自然地融入到市井百态之中。比如,他写到某个节日的庆祝活动,重点描写的不是官方的仪式,而是普通人家准备食物、邻里间互相走动的温馨场景。这种从“宏大叙事”到“微观生活”的转换,让抽象的文化概念变得触手可及、鲜活生动。读者能够从中看到,传统并非僵死的教条,而是融入血液、代代相传的生活智慧。这种处理方式非常接地气,让人读完后,不仅心生向往,更会反思自己如何也能在日常生活中,去拾起并珍视那些容易被忽略的传统片段。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,那种带着岁月沉淀感的纸张,触感温润,翻开扉页时,墨香混合着淡淡的古韵扑面而来,仿佛一下子就将人拽入了另一个时空。内页的排版极为考究,字里行间留白得恰到好处,既保证了阅读的舒适度,又不失艺术气息。特别是那些穿插其中的老照片和手绘插图,线条细腻,意境深远,它们不仅仅是文字的补充,更像是历史的切片,每一帧都凝聚着无法言说的情感。我尤其喜欢作者对光影的捕捉,那种透过古老木格窗洒进来的斑驳光线,或者清晨雾气中若隐若现的寺庙飞檐,都被他用文字描摹得淋漓尽致,让人仿佛能亲身感受到那份宁静与凉意。阅读过程中,我常常需要停下来,仔细摩挲那些图片,去想象那个场景下的声音和气味,这种沉浸式的体验是很多快节奏的读物所无法比拟的。这本书在视觉和触觉上的双重享受,足以让它成为我书架上的一件艺术品。

评分这本书的叙事节奏把握得非常精准,它没有采用那种大开大合、波澜壮阔的历史叙事手法,而是选择了一种近乎于散文诗般的细腻叙述。作者似乎更钟情于捕捉那些日常生活中的微小细节,比如某位老匠人雕刻时发出的轻微声响,或是某条小巷尽头那家不知名茶铺里,热茶袅袅上升的蒸汽。这种叙事策略使得整本书读起来非常舒缓,像是在雨天,蜷缩在温暖的角落,慢慢品味一杯陈年的美酒。它不是强迫你接受信息,而是温柔地邀请你一同漫步,一同观察,一同感受。其中有些段落,作者对时间流逝的感怀,那种对逝去美好事物的追忆与释然,让人读后不禁心生感慨,感叹时光的无情与美丽并存。这本书的“慢”是有力量的,它让人放下了外界的喧嚣,开始重新审视自己与周遭环境的关系,是一种精神上的深度放松。

评分作者的文字功力着实令人佩服,他的遣词造句充满了古典的韵味,但又丝毫没有故作高深或晦涩难懂的感觉。相反,那些精心挑选的词汇,总能精准地击中读者内心深处那些难以言喻的情绪点。比如,他描述一场突如其来的秋雨时,用到的词语,既有古籍中的典雅,又带着现代人对自然现象的敏锐洞察。更难得的是,作者在描述文化现象时,展现出了极高的尊重和敬畏,他仿佛是一个谦逊的访客,而非一个评判者。他深入挖掘了那些深埋于传统之下的精神内核,用一种既保持距离又充满温度的笔触去解读,避免了流于表面的肤浅赞美。这种深厚的底蕴和克制的表达,让整本书的格调一下子就拔高了,读起来不仅仅是知识的摄入,更像是一场与一位高雅学者的深度对话。

评分这本书最打动我的地方,是其中流淌出的那种对“永恒美感”的追求与坚守。在当下这个追求速度和效率的时代,作者却像一个固执的守护者,执着于记录和呈现那些耗时耗力、需要时间沉淀才能显现其价值的事物。他笔下的世界,似乎拒绝被现代化的洪流轻易冲刷,依然保持着一份难得的从容和定力。这种“慢工出细活”的美学思想,贯穿了全书的每一个细节,无论是对园林造景的描摹,还是对传统技艺的侧写,都透露出一种对“完美”的近乎偏执的追求。这种态度本身就是一种强大的精神力量,它提醒着身处快节奏生活中的我们,慢下来,才能看到更深层次的美,才能真正理解那些值得被铭记的价值。读完后,我感觉内心被这种坚韧的美学态度深深地感染和洗涤。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有