具体描述

编辑推荐

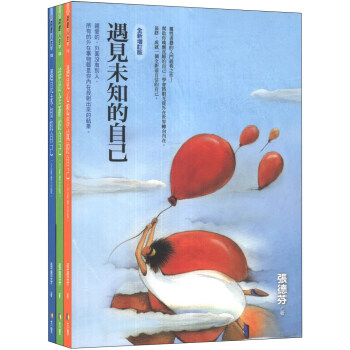

★華人世界首席身心靈作家張德芬三本經典作品《遇見未知的自己》《活出全新的自己》《遇見心想事成的自己》,一次完整擁有!★全新增訂版,新增張德芬走過高峰與低谷之後的清澈體悟。

★全彩印刷,搭配溫暖人心的療癒系插畫,撫慰每個不安定的靈魂。

華語世界最暢銷、現代人必備的身心靈三部曲,陪你走上「喚醒→療癒→創造」的心靈成長之旅!

二○○七年,張德芬出版第一本靈性小說《遇見未知的自己》,把自己多年來在國內外接觸到的身心靈觀念和方法,編織成精采易讀的故事寓言,引劣諏者把一向往外看的眼光轉向內,勇敢地向內探索,看見問題的根源,也看見內在的力量。這本書引起了華文讀者的熱烈回響,銷售突破百萬冊。

之后,她陸續推出《遇見心想事成的自己》和《活出全新的自己》兩本靈性小說,同樣深受讀者歡迎。她以深入淺出的方式,將許多晦澀難懂的靈性觀念帶入故事主人翁的生命歷程中,溫暖、平實卻觸動人心,讓很多讀者說:「靈性的書不是那么容易懂,但我喜歡看張德芬的書,因為容易理解,我看得進去。」如今,你有機會完整收藏這套全新增訂的身心靈三部曲,讓德芬陪你走一趟「喚醒→療愈→創造」的旅程。

内容简介

喚醒篇:《遇見未知的自己》(全新增訂版)靈性書籍的入門經典之作,宛如都會女性版的《牧羊少年奇幻之旅》,幫助你喚醒沉睡的自己,進而活出你想要的人生。新增三章全新內容首度面世!初版推出之後,德芬首次針對內容精心修訂,并續寫結局,分享她最新的心靈成長體悟。

療愈篇:《活出全新的自己》(全新增訂版)

《遇見未知的自己》喚醒了未知的你,本書幫助你找回內在力量,療癒自己。新增「心靈療愈20問」,收錄德芬在多年的演講和授課經驗中最常被問到的20個關于自我療愈、人際關系和兩性的問題。

創造篇:《遇見心想事成的自己》(全新增訂版)

在喚醒與療癒之后,本書幫助你恢復與生俱來的「心想事成」能力,創造自己真正想要的人生。加入「心想事成30天實踐計劃」,并新增「心靈能量20問」,根據德芬自己的親身體驗,提供心想事成的具體實踐方法和指南,并解答常見問題。

前言/序言

用户评价

最近读完的《蛤蟆先生去看心理医生》,简直是对当代社畜心灵的一次温柔手术。这本书的叙事手法非常高明,用童话故事的形式包装了深刻的心理学原理,特别是关于情绪管理和自我价值的探讨。蛤蟆先生的形象太真实了,那种常年被周围朋友的好意“包裹”着,却始终处于自我否定和抑郁状态的挣扎,让我感同身受。它清晰地展示了“内耗”是如何产生的,以及我们是如何不自觉地扮演着不适合自己的角色。心理咨询师苍鹭的引导方式更是教科书级别的,不直接告诉蛤蟆该怎么做,而是通过不断地提问,引导蛤蟆自己去发现问题的根源,去重新认识自己的感受和需求。我尤其喜欢书中关于“责任感”的讨论,真正的责任感不是为了取悦他人而承受重担,而是对自己情绪和行为拥有主动权。读完这本书,我感觉自己仿佛也坐在了苍鹭的咨询室里,那些长期盘踞在心头,说不清道不明的委屈和压抑,都有了一个清晰的命名和疏导的路径。它教会我最重要的一课是:停止期待别人来拯救你,你才是自己最好的心理医生,而这本书,就是那把开启自我疗愈大门的钥匙。

评分有一本书最近在我的书架上占据了非常重要的位置,那就是《内观自省的艺术》。这本书的价值不在于教你一套固定的冥想流程,而在于系统性地引导读者构建起一个持续观察自我内在世界的习惯。作者的文字带着一种沉静的力量,很少使用夸张的形容词,而是用一种近乎科学的、细腻的笔触去描绘人类意识流的复杂性。它强调的“非评判性观察”对我这种容易陷入自我批评循环的人来说,是极大的救赎。书中详细区分了“想法”和“事实”,以及如何区分“情绪的反应”和“情绪的源头”,这种清晰的解剖让我对自己的情绪波动有了一个前所未有的掌控感。它不是那种速成的心灵读物,它要求读者投入时间去进行“内在的田野调查”,去留意那些在日常生活中被我们忽略的细微的心理活动。例如,它会引导你去观察自己在面对压力时身体的反应,或者在接收到赞美时的微妙的抗拒心理。这种深度的内省带来的益处是长远的,它不是让你逃避现实,而是让你更扎实、更清醒地站在这片现实之上,去做出更符合你真实意愿的选择。这本书更像是一本精密的工具书,指导我们如何操作自己的心智,从而达到真正的内心安宁。

评分这本《与神对话》系列简直是心灵成长的宝藏,每一次翻开,都像是与一位至高智慧的存有进行了深入的交谈。作者的叙述方式非常独特,并非说教,而是以一种充满慈悲和理解的口吻,直接回应了人类最深层的困惑与恐惧。我记得第一次读到关于“你不是你的想法”那一段时,如醍醐灌顶,长期以来被焦虑和自我批判困扰的我,终于找到了一个跳脱出来的视角。它不像某些心灵鸡汤那样流于表面,而是直指核心,探讨了我们存在的本质、爱与恐惧的运作机制,以及如何真正地活出自己,而不是活在他人的期待里。书中关于“无条件的爱”的阐述,尤其让我印象深刻,它让我开始重新审视我与家人、朋友,乃至与自己的关系。那种感觉,就像是内心深处压抑已久的情绪找到了一个出口,开始流动、净化。它不提供立竿见影的“魔法”,而是提供了一种看待世界的全新操作系统,你需要时间去消化、去实践,但一旦真正领悟,它对你人生的底层逻辑的重塑是颠覆性的。我尤其欣赏它不回避人生的阴暗面,而是邀请我们带着觉察去拥抱它们,将其视为成长的养分。这本书需要静下心来,最好是备着一支笔,随时记录那些让你心头一震的句子,因为它不是用来“读完”的,而是用来“活出”的。

评分提到最近让我夜不能寐的书,那必然是《零极限:心想事成的荷欧波诺波诺实践法》。这本书初看起来似乎有点玄乎,因为它讲述的是夏威夷古老的清理和疗愈方法,核心在于对自身“记忆数据”的清理。但奇特之处在于,你不需要知道背后的原理,只需要持续地念诵那四句话:“对不起,请原谅我,谢谢你,我爱你。”我带着一种半信半疑的态度开始尝试,特别是在处理那些让你感到烦躁、不顺心的人或事时,尝试不去指责外部环境,而是向内在的“神性自我”道歉,请求清理那些共同存在的负面记忆。刚开始做的时候会觉得很机械、很无聊,但坚持了大约两周后,我发现外部环境的摩擦点真的减少了。比如,之前总感觉交通特别堵,或者与同事的沟通总是不顺畅,实施清理后,这些小小的“障碍”似乎就自然地消融了。这套方法的精妙之处在于,它将所有外在问题的责任都拉回到自己身上——你看到的一切都是你内在记忆的投射。这种彻底的自我负责,反而带来了巨大的内在自由。它非常适合那些寻求一种简单、非说教、注重内在操作的心灵工具的读者,不需要复杂的冥想技巧,随时随地都可以进行,是现代快节奏生活中的一个绝佳的“心锚”。

评分我最近沉迷的这本《被讨厌的勇气》真的颠覆了我对心理学的传统认知。它完全跳出了弗洛伊德式的过去决定论,转而拥抱了阿德勒的“目的论”,这对我这个总喜欢为自己的现状找历史借口的人来说,是极其有力的一剂清醒剂。书中的“课题分离”理念,简直是解决人际关系冲突的万能钥匙。作者通过苏格拉底和青年之间对话的形式展开,使得原本略显晦涩的哲学观点变得生动易懂,充满了画面感。我曾经非常在意别人的看法,总是活在“被期待”的框架里,生怕做错任何事都会招致批评。但读完后我才明白,别人的评价是别人的“课题”,而我如何选择、如何行动,才是我的“课题”。一旦清晰地划分了界限,那种如释重负的感觉难以言喻。它教会我的不是变得自私,而是学会为自己的人生负起百分之百的责任,并勇敢地去追求自己定义的人生目标,而不是去迎合世界投来的不确定目光。书中的语言犀利而直截了当,没有丝毫的拖泥带水,每一次对话的推进都像是在剥开一层层自我设限的茧。如果你正处于人际关系卡顿、渴望独立自主却又不知如何迈出第一步的阶段,这本书绝对是强推的指南针,它给你的不是安慰,而是行动的勇气和清晰的逻辑。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有