具体描述

基本信息

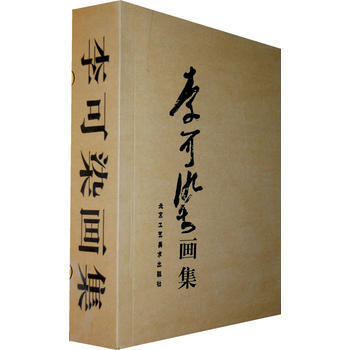

书名:李可染画集(全二卷)

定价:380.00元

作者:李可染 绘

出版社:北京工艺美术出版社

出版日期:2003-12-01

ISBN:9787805264776

字数:

页码:全二册

版次:1

装帧:精装

开本:大16开

商品重量:0.4kg

编辑**

内容提要

李可染先生早年专攻油画,从事进步艺术活动,参加过“一八艺社”;中年致力于中国画,同时师承二位大师——齐白石、黄宾虹先生。

可染以淡墨湿笔画江南云烟山水,先是师白石老人之心,进而师造化,行万里中;进而“写境”,以达“外师造化,中得心源”;再进而达到“造境”,创出有独自特色的雨景山水。

可染一反淡墨雨画法,用重墨、浓墨层层积累的“黑山水”,又是一种独创,这方面,我以为来自黄先生的启示为多。宾老经常在谈话和著作中提到清朝三百年中的“白山头”,所谓“白山头”,即是以临古为能、脱离“自然”的概念化的近代文人山水画中的劣作。宾老反其道而行之,画“黑山头”、画夜山,尤其是晚年深研宋元明清各家笔墨之后,又饱览全国各地名山大川,发现近代山水画之致命痼疾,从而产生“顿悟”,大胆使用积墨、破墨,以纠时弊。可染的“黑山头”也画过夜山。我以为他*成就还是以中国笔墨,借鉴西方,引进“逆光”于中国山水画,这是的。他不仅仅着眼西方“外光派”的“印象主义”,他也倾心于古典大师伦勃朗的用光成就。不止一次谈起名作《夜巡》、《基督升天》。可染引进逆光有胆有识,且在实践经过无数失败而有所成。人们熟知他“废画三千”的话,这并非是一名轻松的谦辞。他早在20世纪50年代在北京谐趣园写生得来的意境,都一一以“逆光”笔墨画出不少典型作品,如《千崖竞秀万壑争流》的雁荡山水,《万重山》等三峡山水,以及许多不知名的深山密林。

可染师承了齐、黄两位大师,师其迹,更师其心;师其师承精神,更师其创新精神;师其惨淡经营的毅力,更师其抵抗社会压力的勇气。二位大师是近代数百年中承前启后的巨人,亦是走出时代精神炼狱的英雄,是我们民族的骄傲。可染从他们手上接过艺术火炬,把未来山水画道路照得更加光亮,使后继者走下去。

目录

上卷

早期山水

玉蜻蜓

松林清话

仿八大山人图

咏梅图

布袋和尚

松下观瀑图

执扇仕女

三酸图

数声渔笛在沧浪

早期山水

二老看梅图

梅花书屋

天王送子图

幽居图

放鹤亭

铁拐李

棕下老人

荷净纳凉

山亭清话

蕉林鸣琴

浔阳琵琶

宋人诗意

暮归

首阳二难

藤架美人

三峡风雨

村渡

牧牛图(之一)

牧牛图(之二)

温柔乡里不惊寒

水墨钟馗

搔背图

抱琴仕女

芭蕉美人

春社醉归

醉翁图

蚬子和尚

春山半入云

归牧图

枕牛图

拨阮图

吟诗满菱荷

渔夫图

双牛图

种蕉学书

钟馗

山亭夕阳

黄山烟云

苍岩白练图

雁荡山

归牧图

清凉世界

下卷

作者介绍

李可染1907年生于江苏省徐州市。曾任中央美术学院教授、中国美术家协会副主席、中国画研究院院长。他的高成就和主要的贡献是对中国山水画的革新上。对待艺术传统的继承和发展,他主张“用*的功力打进去,用*的勇气打出来”。在其坚实的传统功力基础上,吸收西洋绘画

文摘

序言

用户评价

翻开《李可染画集(全二卷)》,我感受到一种强烈的“生命力”扑面而来。李可染先生的画,有一种不怒自威的艺术气场,他的笔墨,无论是表现山峦的雄伟,还是描绘江河的灵动,都充满了生命的张力。我特别喜欢他处理“树”的方式,那些遒劲的枝干,仿佛历经风雨侵蚀,却依然挺拔向上,充满了顽强的生命力。他画的“云”,更是千变万化,时而如奔腾的巨龙,时而如轻柔的纱幔,每一次落笔,都充满了想象力。我试图去模仿他笔下的皴法,却总是不得其法,那看似简单的笔触,背后却蕴含着他对自然万物的深刻理解和艺术的提炼。他画的“雪景”,更是别有一番韵味,那种“墨分五彩”的功力,在白雪皑皑的山峦中得以体现,既有雪的洁白,又有墨的层次,令人叹为观止。这套画集,不仅展现了李可染先生在山水画领域的杰出成就,更让我看到了他对中国传统绘画技法的继承与创新,以及他如何将西方写实技巧融入中国画的独特探索。

评分我与《李可染画集(全二卷)》的相遇,是一次关于“中国精神”的艺术探寻。李可染先生的画,总有一种“大气”的格调,他以宏大的视角,描绘祖国的壮丽山河,展现出一种民族的自信与自强。我特别喜欢他笔下的“黄山”、“桂林”等题材,他用饱含深情的笔墨,将这些名山大川的独特魅力表现得淋漓尽致,仿佛能感受到那里的风光,听到那里的回响。他笔下的“人物”,虽然不多,但却充满了力量,那些默默劳作的农民,那些在艰苦环境中坚持的人们,都传递出一种坚韧不拔的精神。这套画集,让我看到了中国山水画的民族性与时代性。李可染先生的作品,不仅继承了中国画的传统,更融入了他对当下社会的深刻观察和思考,使得他的画作充满了现实意义。

评分这套《李可染画集(全二卷)》给我带来的震撼,是难以用言语完全表达的。它不仅仅是图录,更像是一本视觉的史诗,记录着一位艺术巨匠如何用笔墨丈量祖国山河,如何将自然之美升华为艺术之魂。我被他那“静”的艺术境界所深深吸引。他的山水画,有一种超然物外的宁静感,仿佛能将人从喧嚣的尘世中抽离出来,置身于一个纯粹的精神空间。那种“黑”,在他的画中,并非沉重压抑,而是饱含深情的厚重,仿佛积淀了千年的时光。我看到他笔下的水,不是湍急的河流,而是静谧的湖泊,或者温婉的溪流,总是传递着一种平和的力量。他笔下的亭台楼阁,也与自然融为一体,显得那么自然,那么和谐。我试图去分析他的构图,那种“满”与“空”的巧妙结合,既有饱满的景致,又有留白之处,让人无限遐想。这种“计白当黑”的艺术手法,在李可染先生的画作中得到了极致的运用,使得画面既充实又有呼吸感。每次翻阅,都像是一次精神的按摩,让我感到心灵的宁静与净化。

评分当我拿到《李可染画集(全二卷)》时,我就知道,这不仅仅是一本普通画册,它承载着一位巨匠的艺术生命,以及他对中国传统文化的深沉热爱。李可染先生的山水画,有一种“浑厚”的特质,他强调“笔墨本体”,追求“以形写神”。他的画,不是浮光掠影的描摹,而是深入骨髓的体悟。我尤其欣赏他处理“山石”的方式,那种层层叠叠的墨色堆积,仿佛能感受到山峦亿万年的沉淀,充满了沧桑感和历史感。他运用“积墨法”、“破墨法”等技法,使得画面层次丰富,墨色变化无穷。这套画集,让我看到了中国画“写意”的最高境界。他笔下的“水”,也极具特色,时而如飞流直下,时而如静谧如镜,总是与山水融为一体,充满了生命力。他曾说“我画山水,要画出山的骨气,水的灵性”,在这套画集中,我深深地感受到了他的这句话的含义。

评分这套《李可染画集(全二卷)》不仅仅是一本画册,更是一场关于“民族精神”的视觉解读。李可染先生的画,总是带着一种饱满的“气象”,无论是描绘祖国的壮丽山河,还是刻画普通人的生活场景,都透露出一种坚韧而又不屈的精神。我尤其着迷于他笔下的“长征系列”,那些在艰苦岁月里行走在荒山野岭的红军战士,他们的身影虽然瘦弱,但眼神中却闪烁着坚毅的光芒。他用沉重的笔墨,描绘出艰苦卓绝的环境,却又在细节处展现出战士们的乐观与勇气。这种“为革命而画”的创作理念,使得他的作品充满了时代感和历史厚重感。这套画集,让我对“艺术与时代”的关系有了更深的思考。李可染先生用他的画笔,记录了一个民族的奋斗历程,也传递了一种不畏艰难、勇往直前的民族精神。他笔下的山水,也因此被赋予了更深层的意义,成为了民族精神的象征。

评分这套《李可染画集(全二卷)》犹如一位饱经沧桑却目光如炬的长者,向我诉说着他眼中的中国山水。李可染先生的画,有一种“沉厚”的力量,他追求“黑、满、重、干”的艺术风格,使得画面充满了实在感和力量感。我特别着迷于他处理“山体”的方式,那种厚重的墨色堆积,仿佛能感受到山峦亿万年的积淀,充满了历史的厚重感。他笔下的“云”,也常常显得浓重而有力,仿佛是山峦的呼吸,充满了生命力。他曾说“为万山濯濯”,这种追求“浑厚华滋”的艺术理念,在这套画集中得到了完美的体现。我试图去理解他为何如此钟爱浓墨,为何如此强调画面的“实体感”,在这套画集里,我找到了答案。他用这种方式,展现了中国山水不屈不挠的生命力,以及一种厚重、坚实的民族精神。

评分这套《李可染画集(全二卷)》犹如一位博学多才的老师,在我面前徐徐展开一幅幅关于中国山水画的宏大画卷。我被李可染先生那“诗意”的笔墨所打动。他的画,不仅仅是视觉的呈现,更是一种情感的抒发,一种哲思的表达。我常常会从他的画中读出诗句,仿佛他画的每一座山,每一条河,都吟唱着一首古老的歌。他画的“烟云”,更是充满了诗情画意,时而如轻纱笼罩,时而如云海翻腾,为画面增添了无限的意境。他笔下的“小屋”,也总是显得那么宁静而悠远,仿佛是隐士的山间居所,充满了禅意。我试图去理解他画中的“留白”,那种虚与实的巧妙结合,给观者留下了广阔的想象空间。这套画集,让我看到了中国传统山水画的东方美学,以及李可染先生如何将这种美学精神与现代审美相结合,创造出独具特色的艺术风格。

评分我一直对那些能够“入木三分”的艺术作品情有独钟,而这套《李可染画集(全二卷)》无疑满足了我对“入木三分”的所有想象。翻阅的瞬间,我仿佛被拉入了一个由墨与纸构筑的巍峨世界。李可染先生的画,有种强大的精神力量,那种力量不是喧嚣的,而是内敛的,如同一位饱经风霜却依然矍铄的老者,娓娓道来他眼中所见的壮丽山河。他的山,不是简单堆砌的石块,而是有生命、有灵魂的;他的水,不是静止的二维平面,而是流淌着千年的韵律。我特别着迷于他对光影的处理,那些被墨色浸染的山体,在光线的照射下,显露出层次丰富的明暗对比,仿佛真的能感受到太阳的热度,以及在阴影处投射出的清凉。这种对体积感的表现,在中国传统山水画中是极其难得的,也正是李可染先生“以点、线、面结合,强调写实造型”的艺术理念的体现。他画的牛,更是活灵活现,那一头头默默耕耘的黄牛,象征着勤劳、坚韧,也寄托着他对民族精神的思考。每当我看到那些写实的牛,就仿佛能听到它们在田间悠闲的咀嚼声,感受到它们朴实而坚韧的生命力。这套画集,给我带来的不仅仅是视觉的享受,更是一种精神的洗礼,它让我思考,艺术的力量究竟在哪里,又该如何去触及人心最深处。

评分这套《李可染画集(全二卷)》摆在我案头,与其说是翻阅,不如说是进行一场与大师跨越时空的对话。初见这套书,便被其沉甸甸的质感所吸引,装帧考究,纸张细腻,触手可及的温度仿佛还留存着李可染先生当年挥毫泼墨的痕迹。当我小心翼翼地展开第一卷,映入眼帘的那些山水,不是寻常意义上的点缀,而是饱含深情的山河写照。他的笔触,时而如刀劈斧凿般刚劲有力,勾勒出山峦的骨骼,时而又如行云流水般婉转流畅,描绘出云水的律动。我试图去理解,是什么样的胸怀,怎样的情怀,才能将黄山的奇绝、桂林的山水、江南的温润,如此淋漓尽致地呈现在纸上。每一幅画都像是一个故事,我仿佛能听到风在山谷中回荡,感受到雨丝落在墨迹上的清凉。那浓重的墨色,不是简单的黑白,而是蕴含着万千变化,有深沉的幽远,有清润的明快,有沉静的思考。我反复摩挲着那些山石的肌理,试图从中找到他处理皴法的奥秘,那“牛毛皴”、“积墨皴”、“破墨皴”,每一笔都仿佛饱含着大自然的呼吸,充满了生命的力量。我常常会放下画册,走到窗边,望着远方的天空,想象着李可染先生当年站在山巅,心中涌动的澎湃。“为万山濯濯”的壮志,并非空穴来风,而是源自他对这片土地最深沉的爱恋与敬畏。这套画集,不仅仅是李可染先生作品的汇集,更是一部中国山水画精神的传承与再创造。

评分自从收到《李可染画集(全二卷)》后,我的书桌仿佛变成了一个小型博物馆,每天都沉浸在他的山水之中。这套画册的装帧设计,我必须点名表扬,它不仅仅是一本画集,更是一件值得珍藏的艺术品。书页的质感、印刷的清晰度,都体现了北京工艺美术出版社的专业与用心。而内容本身,更是让我惊叹于李可染先生的艺术造诣。他的画,尤其是晚年的作品,那种苍劲老辣,浑厚华滋,仿佛将他毕生的艺术感悟都倾注其中。我尤其喜爱他笔下的“墨荷”,那种“浓、淡、干、湿、润”的运用,将荷花的质感、生命力表现得淋漓尽致,既有花朵的娇艳,又不失君子的风骨。每一片叶子,每一瓣花瓣,都充满了生命的张力,仿佛能够闻到淡淡的荷香。这种对自然物象的精微观察与艺术提炼,是他“写意”精神的完美体现。我常常会盯着一幅画,久久不能移开视线,试图去捕捉那些隐藏在笔墨之下的情感,去理解他为何如此钟爱这片土地,为何如此深情地描绘她。这套画集,让我看到了中国传统绘画在当代的发展可能,也让我对“大器晚成”有了更深的理解。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有