具体描述

编辑推荐

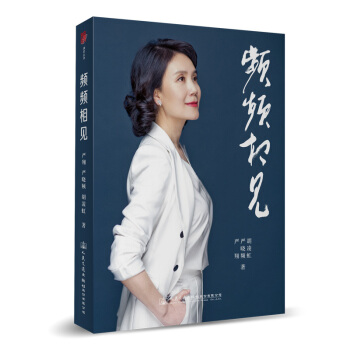

夏文兰和倪明是姜昆老师的爱徒,他们都是土生土长的盐城人,因为从小酷爱相声艺术走到了一起,在共同的人生与事业追求中结为伉俪,成长为中国相声的夫妻档。然而,正当夏文兰的事业如日中天时,无情的病魔夺去了她的艺术生命。她与倪明创建了以弟子为主体的“倪夏班”,深入生活,扎根人民,坚持以基层公益巡演为己任,及时宣传党的路线方针政策和时代精神,讲好中国故事,以此传承曲艺艺术,光大传统文化。积劳成疾的文兰不幸去世之后,倪明依然坚持带领“倪夏班”转战大江南北,活跃在基层群众文化一线,为相声艺术在南方的传播和发展做出了贡献。内容简介

作者倪明与《相声·相声之花夏文兰》的主人公夏文兰是一对恩爱夫妻,一同拜相声表演艺术家、中国曲协主席姜昆为师,被誉为“中国夫妻相声*档”,在江苏盐城地区深受观众喜爱,不幸的是,夏文兰因病于2015年5月去世,该书是作者先给其爱妻的心血之作。在书中,作者回顾了他与夏文兰从相识、相知、相爱及共同活跃在相声舞台上的种种经历,感人至深。该书虽然讲述的是“中国夫妻相声*档”的感人故事,但故事的背后给年轻相声演员很多启示:做艺先做人,只要努力就会有回报。是一本充满正能量的读物。作者简介

倪明,1963年生于江苏镇江,中共党员,本科学历。上过学、下过乡、当过兵、进过厂。在群文工作中摸爬滚打了38年,也在曲艺舞台上说学逗唱了38年。

曾担任江苏省盐城文化馆馆长兼党支部书记。潜心研究文化管理,形成了一套独特的基层群文工作经验和理念。

他和爱人夏文兰表演的男女相声被誉为“中国夫妻相声档”,多次在国家各类赛事中获奖。曾荣获中国文联授予的“全国德艺双馨艺术家”、中宣部授予的“全国优秀文化志愿者”等光荣称号。现为江苏省文化馆戏剧曲艺部主任、研究馆员、大型活动导演,中国曲艺小剧场艺委会副秘书长、国家艺术基金专家委员会委员、江苏省文化系统高级职称评审库专家,南京大学、东南大学“大学生艺术团”艺术指导,江苏盐城工学院素质教育兼职教授。

出版有《倪明曲艺作品集》《笑坛百星》《悄悄话》《出门在外》等专著。

目录

德艺双罄 永驻人间(代序)一、笑声传奇

二、小鬼当家

三、弃工从军

四、跳出工厂

五、后台邂逅

六、一撞成交

七、寻找搭档

八、天津学艺

九、意外收获

十、无奈合作

十一、初试牛刀

十二、寒柏崴泥

十三、宿迁“倒仓”

十四、拜师姜昆

十五、湖南大捷

十六、天津扬蔓

十七、北京露脸

十八、合作明星

十九、遭遇车祸

二十、概不签字

二十一、频繁调动

二十二、移师南京

二十三、笑洒秦淮

二十四、出任老总

二十五、拒收厚礼

二十六、淡泊名利

二十七、长辈关爱

二十八、爱徒如子

二十九、佳丽弟子

三十、从艺标准

三十一、群文打假

三十二、感动苍天

三十三、让利贾玲

三十四、培养观众

三十五、冷眼旁观

三十六、关注少儿

三十七、恩师如父

三十八、拒绝离婚

三十九、快乐新疆

四十、情暖人间

四十一、哭我文兰

后记

精彩书摘

《相声·相声之花夏文兰》:中国相声有很多传说,相声本身就是个传奇。

著名相声表演艺术家李金斗先生曾经在很多场合说过:北方男人说相声不容易,南方男人说北方男人说的相声也不容易,而南方女人说北方男人说的相声就更不容易。一个女人说了三十多年相声,还是个典型的女人,还是一个把北方相声说得最好的女人,真是太不容易了……

相声名家冯巩先生也曾对中央戏剧学院相声大专班的女徒弟贾玲、宋宁她们说:这个南方女孩子,无疑是当今中国女相声演员的一杆大旗。她给你们提供了很多经典的范本,她也给很多想说相声的女孩子树立了标杆,她在作品和表演当中传递出的真善美,值得每一个女孩子学习。

天津市艺术研究所原所长、已故著名相声理论家刘梓玉先生在一篇文章中写道:应该说,这个女孩子的出现,是中国相声队伍的一种幸运。她就像一支小夜曲,宁静中传出幽默的旋律、柔和的音符,给千家万户带来了欢乐。

中央电视台著名导演朗昆先生撰文说:2003年,她和她老公倪明带着一段令人耳目一新的相声《永远是朋友》参加了春节晚会的节目竞选,当时被媒体称为“春晚的一匹黑马”。尽管最终没能亮相,但给我的感觉是:妇唱夫随、名不虚传。

中国曲协著名曲艺评论家黄群说过:她的人生就像是一次旅行,相声是她这次旅行当中不可或缺的欢乐,而她也是播撒欢乐的人。别人欢乐,她更欢乐。

中国艺术研究院曲艺理论家蒋慧明说:在枝繁叶茂的相声园地里,她是辛勤耕耘的小蜜蜂,拥抱花香、吻着甜蜜、散发笑意、播撒美趣,她的执着、探索、传承、创新,让她显得独树一帜、与众不同。

以上这些名家大蔓所描述的这个女人不是外人,就是集我的夫人、太太、爱人、老婆、婆娘、俺家的、孩子他妈为一体的——夏文兰。

江湖人称“中国相声一枝花”“江南笑坛女才子”。

文兰从记事那时开始,绝对不会想到能和中国的相声结缘,可是自我接触她的第一个“包袱”起,就认准她是干这行的材料。所谓人的命,天注定,恐怕就是这个道理。

那是三十多年前的一个夜晚,文兰年轻力壮的父亲因为工期完成得好,拿了一笔奖金,就和工友们大块吃肉、大口喝酒,这一喝就是二斤多,好在那时候没什么假酒,要不然肯定危险。但二斤多白酒对于一个不常喝酒的人来说已经是大大地超过极限了,这一喝就到医院抢救了。当着全家人的面,大夫指着文兰的爸爸说:不行了,不行了,赶紧回家吧!

全家人吓一跳:怎么了?大夫?

大夫扒开文兰爸爸的眼睛说:看见了吗?眼球都不动了,赶紧回家吧!

这时候文兰说了一句话,大伙全乐了:大夫,我爸爸有一只假眼……

这个颇有点相声泰斗马三立特点的笑话,却是文兰一段真实的生活。当她在天津见到马三立先生本人时,还不忘“调侃”一句:您老人家相声里说的就是我爸爸。

文兰和我都出生在黄海之滨的苏北盐城。

盐城,是新四军重建军部所在地,老一辈无产阶级革命家刘少奇、陈毅都在这里工作过。所谓“陕北有个延安、苏北有个盐城”就是这么来的。

盐城,以产盐而盛名,以淮腔而享誉!

它地处江苏沿海中部,东临黄海,南接南通,西与泰州、淮安接壤,北与连云港隔河相望。盐城的地域文化在历史上属于楚汉文化与淮扬文化过渡带,因战乱及人口迁徙等因素,又受到吴文化、江海文化的影响,因其独特的地理环境和自然资源,又让它形成了具有“浓郁咸卤味”的独特海盐文化。

盐城境内有平坦的滩涂、广阔的水域、纵横的沟渎和茂盛的芦苇柴荡,具备海盐生产得天独厚的自然条件。作为全国唯一一座因盐命名的城市,盐城因盐而置又因盐兴盛。“煮海为盐”的起源可以追溯到炎帝时期,周代已有先民来此搭灶煮盐。《史记》称“东楚有海盐之饶”,汉武帝元狩四年(公元前119年)建立盐渎县,东晋命名为“盐城”。唐代成为东南沿海重要产盐中心,“天下之利,盐利居半”。宋代在盐城设盐仓。明清两代,盐场大兴,徽商以盐利竞豪富,淮扬之繁华锦绣颇多源于盐城。至今.盐城仍是中国重要的海盐生产基地之一。

……

用户评价

书名“相声·相声之花夏文兰”让我立刻联想到那些充满智慧和趣味的相声表演,以及一位在其中闪耀的女性艺术家。我很好奇,究竟是怎样的艺术造诣和人格魅力,让夏文兰老师能够被冠以“相声之花”的美誉?这本书是否会深入探讨她独特的艺术风格,例如她是如何运用语言的节奏、腔调和肢体语言来营造喜剧效果的?相声的魅力在于它能够将严肃的社会问题,或者生活中琐碎的细节,用一种轻松诙谐的方式呈现出来,引人发笑的同时,也引发思考。我希望在这本书里,能够看到夏文兰老师是如何做到这一点的,她对幽默的理解,对人物的塑造,以及她对相声艺术的传承与创新的思考。如果书中能包含一些她对相声未来的展望,或者她对年轻相声演员的建议,那将非常有价值,也能够让我们看到她作为一位资深艺术家的深邃思考。

评分这本书的名字就足以让人好奇,"相声·相声之花夏文兰"。光是这个名字,就勾勒出了一个画面:在一个充满欢声笑语的舞台上,有一位如花般绽放的相声演员,她的名字叫夏文兰。这不禁让人联想到那些经典的相声段子,那些令人捧腹的包袱,还有那些在嬉笑怒骂中洞察人生的艺术家。我想,这本书一定不仅仅是关于一个人,它更像是一扇窗,让我们得以窥见相声艺术的魅力,以及夏文兰这位演员,是如何在她的艺术生涯中,将相声这门古老的艺术,演绎得如此生动,如此有生命力。我特别期待书中能有一些关于她早期是如何接触相声,是如何一步步成长为“相声之花”的故事。或许,其中会有她遇到的挑战,克服的困难,以及那些让她坚持下来的热情和动力。这样的内容,往往比纯粹的技巧描述更能打动人心,更能让我们感受到一个艺术家的真实和不易。而且,“花”这个字,也暗示着一种美,一种独特的韵味,我想夏文兰的相声,一定也带着她个人的独特印记,有着与其他演员不同的气质和风格。

评分“相声·相声之花夏文兰”,这个书名极具画面感,让人立刻想到一位在相声舞台上绽放光彩的女性艺术家。我想这本书一定能带我们走进她丰富多彩的艺术世界。我尤其想了解,夏文兰老师是如何在相声这门传统的艺术形式中,注入属于她个人的独特情感和理解的。相声演员的魅力,不仅仅在于技巧,更在于他们如何通过表演,与观众建立情感连接,引发共鸣。我期待在这本书中,能够读到关于她如何从观众的角度去观察生活,如何捕捉那些细微的情感变化,并将它们巧妙地融入到自己的相声创作和表演中。或许,书中还会讲述她如何面对观众的期待,如何在压力之下保持创作的热情,以及她如何理解和传承相声的精髓。这些内容,都会让读者更加深入地认识夏文兰这位艺术家,以及她所代表的相声艺术的魅力。

评分读到这本书的书名,我脑海里立即浮现出那种充满市井气息、又蕴含人生哲理的相声表演。夏文兰,这个名字本身就带着一种亲切感,仿佛是一位邻家姐姐,或者是一位街坊熟悉的艺术家。我对她最感兴趣的是,她是如何在相声这个以男性为主导的艺术领域中,闯出自己的一片天地,并且被誉为“相声之花”。这其中一定有着不为人知的艰辛和付出。我希望能在这本书中,找到关于她如何解读相声、如何创作段子、如何在表演中加入自己的理解和创新的一些细节。相声不仅仅是简单的逗乐,它更承载着时代的印记,反映着社会的变迁,也寄托着人们的情感。我希望这本书能够展现夏文兰老师是如何将这些元素巧妙地融合在一起,用她的才华和智慧,为观众带来一场场精彩的视听盛宴。也许,书中还会讲述一些她与搭档之间的默契配合,那些台前幕后的故事,都是相声艺术不可或缺的一部分,也更能让我们感受到相声演员的专业和付出。

评分“相声之花夏文兰”,这几个字仿佛自带一种优雅与活力的结合体。我迫不及待地想知道,夏文兰老师的相声究竟有着怎样的风格?是那种传统意义上的“说学逗唱”的扎实功底,还是在传统基础上有所创新,融入了更现代的元素?“花”字,让我联想到绽放的美丽,也可能是一种特别的艺术气质,是那种在舞台上光彩照人、台下却又谦逊低调的“花”。我对她在不同时期的作品,以及她对相声艺术发展的一些看法很感兴趣。毕竟,相声这门艺术也在不断地演变,适应时代的潮流,而像夏文兰老师这样的艺术家,无疑是推动相声发展的重要力量。我希望这本书能深入地挖掘她艺术生涯中的亮点,比如她有哪些代表性的作品,这些作品是如何构思和创作的,以及它们在相声史上的意义。也许,书中还会穿插一些她与其他相声名家交往的趣事,那将是对那个时代相声界风貌的一种生动描绘。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![国塑泥人张 [Chinese Sculpture Clay Figure Zhang] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12367026/5b1a4ce6N39afa458.jpg)