具体描述

编辑推荐

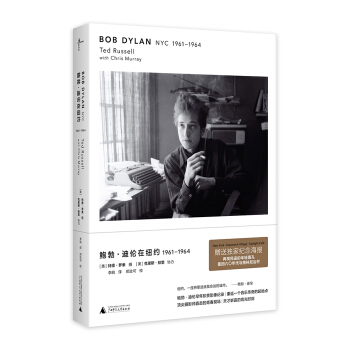

美国著名音乐人、2016年诺贝尔文学奖得主鲍勃?迪伦尘封多年的早期珍贵影像集。

百余幅尘封多年的珍贵图片,一流摄影师镜头中的民谣与青春。

该系列照片使用粗颗粒的黑白胶片拍摄,为精准呈现胶片质感,全书采用157克铜版纸四色印刷。16开超大尺寸,复古精装,为收藏甄选。

赠送鲍勃?迪伦du jia纪念海报,再现民谣的年轻面孔

内容简介

本书是特德?罗素关于鲍勃?迪伦的摄影集,与克里斯?默里合作出版,多洛万作序。

特德?罗素是美国ding jian摄影师,为众多知名杂志供图。在机缘巧合下,罗素在20世纪60年代初,数度为日后蜚声国际的鲍勃?迪伦拍下组照:在演出中、在公寓里、在汤姆?潘恩公民权利奖颁奖现场上……这批照片此后沉眠了三十多年(其中一些从未公开发表),才最终收入此书,重见天日。

照片的拍摄,正值在纽约格林尼治村闯荡的鲍勃?迪伦开始自己写歌、崭露头角的起步时期。除了演出现场上口琴配吉他的经典造型,罗素更别具视角地摄下了迪伦在公寓中的日常生活:鞋也不脱地躺在床上悠然拨弄吉他,在打字机上敲打歌词,与当时女友苏西?罗托洛甜蜜互动,与友人一起练琴……在罗素精湛的抓拍下,照片展示了日后百变的迪伦极为本真自然的状态,定格了他追逐音乐梦想、无所拘束的青春岁月,直观地告诉人们一些撼动人心的歌曲很可能是在怎样的精神状态、怎样的环境中孕育的,为未来大师鲍勃?迪伦这一青春生涩阶段留下了zui为珍贵的图像记录。有趣的是,部分照片的一角,还映入了迪伦房中悬挂的中国书法,显露出迪伦对东方文化的好奇。对汤姆?潘恩公民权利奖颁奖现场的拍摄,则折射出了迪伦关注社会问题、独立思考的一面。

除了出色的影像,罗素还在本书中记述了拍摄迪伦的奇妙机缘,回忆了他所见到的年轻迪伦。克里斯?默里则为罗素写下小传,记录这位一流摄影师的成长之路,书中亦收录了相关的珍贵照片。

作者简介

特德?罗素,美国摄影师,作品发表于《生活》《新闻周刊》《时代周刊》《纽约》等众多国外知名杂志。

内页插图

目录

序 多诺万

前言 一连串机缘巧合的事件

介绍 鲍勃?迪伦的梦

精彩书摘

“迪伦作为拍摄对象,有着无穷的吸引力,他是我们时代最伟大的人物之一。”

——克里斯?默里

“纽约,一座将要造就我命运的城市。”

——鲍勃?迪伦

用户评价

对于那些经历过变革时代的人们,或者对那个时代充满追忆的人来说,鲍勃·迪伦在纽约的那几年,绝对是一个绕不开的话题。我对于当时纽约的咖啡馆文化、民俗音乐场景,以及知识分子和艺术家们之间的交流充满了好奇。迪伦的音乐,不仅仅是他个人的创作,更是那个时代声音的集合。我希望能在这本书中,找到更多关于他如何融入那个圈子,如何与他同时代的音乐家、诗人、活动家们碰撞出火花的故事。那些深夜的讨论,那些即兴的表演,那些为共同的理想而燃烧的热情,一定构成了那个时期独特的精神氛围。我非常期待能通过这本书,感受到那种原始而强大的创造力,理解迪伦是如何在一个充满理想主义和变革动力的环境中,找到自己的定位,并最终发出震动世界的声音。

评分我一直对历史的细节有着近乎痴迷的追求,尤其是在艺术史领域,那些看似偶然的节点,往往能串联起整个时代的面貌。鲍勃·迪伦在纽约的1961-1964年,无疑是20世纪美国文化史上一个关键的断层。在这个时期,民权运动风起云涌,反战情绪暗流涌动,而迪伦,这位年轻的吟游诗人,则敏锐地捕捉到了这一切。我非常想知道,他究竟是如何在一个信息传播远不如今天发达的时代,去感知并回应社会变迁的?他的歌词中那些极具象征意义的意象,那些对社会不公的犀利批判,究竟是源于他个人的洞察,还是那个特定时期纽约这座城市的集体情绪的折射?我期待这本书能够提供丰富的史料和深入的分析,帮助我还原那个时代的真实肌理,理解迪伦创作的土壤,以及他如何在这个熔炉般的城市中,锻造出他那锐利而富有穿透力的艺术锋芒。

评分作为一名长期关注民谣音乐发展,尤其是对60年代美国民权运动时期音乐人轨迹充满好奇的读者,我一直对鲍勃·迪伦早期的纽约经历有着莫名的憧憬。想象着那个初出茅庐的年轻人,带着一把吉他,在喧嚣的格林威治村里穿梭,用他的歌声诉说着那个时代的迷茫、愤怒与希望,这本身就是一幅极具画面感的图景。他如何在那个充满活力与创造力的城市里寻找自己的声音?他遇到了哪些人,听到了哪些故事,又受到了怎样的启迪,才塑造了他日后那独一无二的艺术风格?我渴望能深入了解他从一个默默无闻的歌手,一步步成长为引领时代潮流的文化符号的整个过程。那种在混沌中寻找方向,在喧嚣中磨砺自我的精神,对于任何一个在追逐梦想道路上的人来说,都具有非凡的意义。我相信,这本书能够为我打开一扇通往迪伦内心世界的窗户,让我更深刻地理解他歌曲中蕴含的情感力量,以及他如何成为那个时代精神的代言人。

评分我一直以来都对“精神漂泊者”形象的艺术家怀有特殊的感情,而鲍勃·迪伦无疑是其中最具有代表性的人物之一。他如同一个时代的预言家,用他那低沉而富有磁性的嗓音,唱出了无数人心中的困惑与渴望。我非常好奇,在他尚未成名,还在纽约街头巷尾寻找着舞台的那些日子里,他经历了怎样的挣扎与蜕变?是什么样的经历,让他能够写出那些触及灵魂深处的歌词,引起了如此广泛的共鸣?我希望这本书能够描绘出那个时期纽约这座城市的脉搏,以及迪伦是如何成为这个脉搏的有力跳动者。我期待从中感受到那个时代特有的气息,理解迪伦如何在一个动荡的时代,找到了自己的声音,并用他的音乐,成为了无数人心灵的慰藉和启迪。

评分作为一名对摇滚乐早期发展史颇有研究的乐迷,我总觉得鲍勃·迪伦在纽约的早期经历,是他整个音乐生涯的基石。正是那段时光,塑造了他独特的歌词写作风格,奠定了他对社会议题的关注,也让他从一个地方性的音乐人,走向了世界舞台。我希望这本书能够详细梳理他在那个时期所经历的种种,包括他的音乐启蒙、他的创作灵感来源、他与当时唱片工业的互动,以及他如何在这个充满竞争和机遇的城市中,一步步确立自己的音乐理念。我渴望看到,在他看似叛逆的外表下,隐藏着怎样的思考和坚持。这本书能否帮助我理解,是什么样的力量,让他能够拒绝被轻易定义,始终保持着对艺术的独立追求?

评分书角有点压歪了。。

评分该书的切入点新颖,对我的研究十分有帮助!

评分是一种致敬 对那个年代 很棒的书

评分品质非常好!纸张很细腻

评分是一种致敬 对那个年代 很棒的书

评分该书的切入点新颖,对我的研究十分有帮助!

评分是一种致敬 对那个年代 很棒的书

评分此用户未填写评价内容

评分特别喜欢这本书里面赠送的海报。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![无悔之路:与不破哲三共同生活 [道ひとすじ:不破哲三とともに生きる] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12343662/5ae3d4dbNa43f0358.jpg)