具体描述

编辑推荐

这套丛书借助当代中国和世界有影响力的艺术家、艺术学者的广阔视野和独特视角,以生动活泼的语言,细腻入微的读图方式,深入探讨了他们的艺术人生、他们对于艺术的所思所想、他们关注的热门话题、他们的想象与渴望,以及种种历久弥新的艺术史命题。图书以艺术现象为切入点而分析中国当代艺术的发展脉络和历史经验,辅以艺术家自身经历的一手资料,多角度描写,全方位展示,观点新颖,论述精辟。

内容简介

我们可以这样解读艺术吗?我们可以像王子唤醒公主那样,唤醒沉睡的艺术吗?我们可以像读书一样读图吗?可以在画中读出诗的意境吗?我们能否用理性解剖艺术,或用显微镜发现艺术中的秘密? 在艺术史中,眼睛究竟有多重要? 透过画中人物的双眼,我们能读出他的命运吗?从西方出发能读出东方吗? 从中国出发能读出世界吗?

本书的十三位作者用十四个案例,透过古今中外的艺术世界回答这些问题,最终发现,艺术有多丰富,艺术的解读就有多丰富。

作者简介

李军,艺术史研究者,中央美术学院教授,博士生导师,中央美术学院人文学院副院长。曾任哈佛大学文艺复兴研究中心客座研究员,意大利博洛尼亚大学客座教授。1987年毕业于北京大学。1996-1997、2002-2004、2011-2012和2013,分别在巴黎国际艺术城、法国国家遗产学院、哈佛大学本部和哈佛大学意大利文艺复兴研究中心,从事文化遗产和跨文化、跨媒介艺术史研究。已出版专著《“家”的寓言——当代文艺的身份与性别》《希腊艺术与希腊精神》《出生前的踌躇——卡夫卡新解》《可视的艺术史——从教堂到博物馆》和学术自选集《穿越理论与历史——李军自选集》;译著《宗教艺术论》《拉斐尔的异象灵见》等。

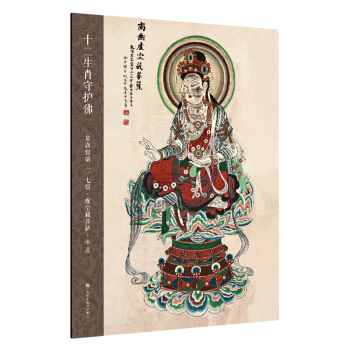

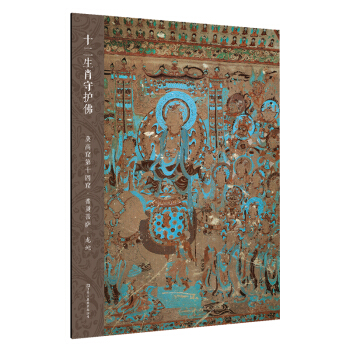

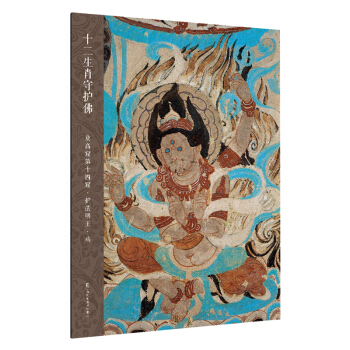

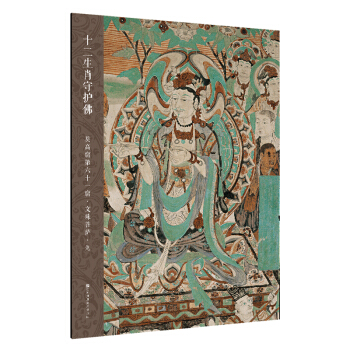

内页插图

目录

【目录】

一、中国

画与诗:读唐伯虎《班姬团扇图》(吴雪杉)

《步辇图》的今生近现代中国美术史上一件经典作品的形成(胡译文)

《洛神赋图》里的车马玄机(张力智)

二、西方

阿拉斯的异象灵见 ——《拉斐尔的异象灵见》译序(李军)

田园牧歌中的死神从《农夫》看荷尔拜因《死亡之舞》组画(郝赫)

再读伦勃朗的《花神》——绘画的时间与力量(刘晋晋)

马蒂斯和他的中亚织物(毛铭)

三、中西

照片里的北魏皇帝——一张照片里的三种历史(焦琳)

窃贼、掮客、学者与纳粹——一对响堂山“鬼兽”牵引出的国际风云(王方晗)

他们会不会知道在这里?——巴黎吉美博物馆《汉风——中国汉代文物展》观展记(郑伊看)

四、技术

经典透视法的另类秘密(马佳伟)

在线性透视法之外古代与东方空间构成的三重境界(马佳伟)

五、当代

隐喻和反思:岳敏君作品读图尝试(陈婧莎)

光斑覆盖的秘密——张晓刚的照片绘画(斯然畅畅)

用户评价

读完此书,我感觉自己对艺术的“观看方式”进行了一次彻底的刷新。作者似乎在用一种近乎侦探小说的笔法,拆解那些看似天衣无缝的艺术史叙事。他并非全盘否定既有的研究成果,而是像一个经验丰富的拆弹专家,小心翼翼地剥开那些被层层包裹的既定意义,去探寻作品诞生时最原始的冲动。其中有一章专门讨论了“留白”在不同文化语境下的意义差异,这一点对我启发极大。我过去总认为留白是一种极简主义的体现,但作者通过跨文化对比,展示了它在东方美学中那种“虚实相生”的动态平衡感。这种深入挖掘文化底层的解读逻辑,让原本静态的视觉元素变得鲜活和富有张力,绝对不是一本泛泛而谈的入门读物所能比拟的。

评分这本书给我最大的触动,是它对“失败的解读”的宽容态度。在很多关于艺术欣赏的指南中,总是充斥着“你应该看到什么”的教条。但在这本书里,作者反复强调了“误读”的可能性和价值。他似乎在暗示,一次错误的、甚至是荒谬的解读,只要能激发你更深层次的思考,它本身就具有了某种艺术价值。我记得书中对比了两种对同一幅印象派画作的描述,一种是基于传统色彩理论的严谨分析,另一种则是一个完全沉浸在个人童年回忆中的主观臆测。作者并没有贬低后者,反而认为后者可能更接近艺术的“活生生”的状态。这种解放性的观点,极大地减轻了我过去在面对复杂艺术作品时那种“生怕看错”的心理压力,让我敢于更自由地释放自己的联想。

评分这本书的结构安排得非常巧妙,它像是一场循序渐进的对话,而不是一次单向的灌输。从最基本的“看”开始,逐步过渡到“理解”,再到最终的“共创意义”。我特别欣赏作者在每章结尾处设置的那些发人深省的“思考链条”,它们不是生硬的总结,而是更像是抛出新的问题,引导读者将书中的理论应用到自己最近接触到的任何艺术形式上。例如,作者在探讨媒介与信息的传播效率时,将博物馆墙上的标签与社交媒体上的“点赞”行为做了对比,这种跨越时空的类比,极大地拓宽了我对“艺术传播”这个议题的认知边界。总而言之,这本书成功地做到了它的标题所承诺的——提供了一种全新的、充满思辨性的解读路径,它更像是一份邀请函,邀请每一位读者成为自己艺术体验的共同创造者。

评分这本名为《我们可以这样解读艺术吗?》的书,首先映入我眼帘的是它那极具挑衅意味的书名,瞬间抓住了我的注意力。我一直对艺术的解读抱持着一种既好奇又略带怀疑的态度,总觉得那些学院派的阐释有时过于僵化,仿佛把艺术的生命力都锁在了既定的框架里。所以,当我翻开这本书时,我期待着一种全新的视角,一种能打破陈规的、更贴近日常经验的解读方式。书中探讨的案例非常广泛,从古典大师的油画到当代装置艺术,似乎都试图证明,艺术的意义并非一成不变,而是随着观者的内心世界和时代背景不断演变的。我尤其欣赏作者在描述那些晦涩难懂的现代作品时所展现出的那种近乎“翻译官”般的耐心,他没有直接给出标准答案,而是引导读者去感受作品的“情绪”和“气场”。这种由内而外的探索过程,让原本冷冰冰的艺术品焕发出了新的光彩,让人不禁反思,我们究竟是在看艺术,还是在看自己。

评分老实说,这本书的行文风格对我来说,是既熟悉又陌生的混合体。它大量运用了哲学思辨和现象学的语言,但又巧妙地穿插着一些非常接地气的比喻,使得那些深奥的理论不至于让人望而却步。我注意到作者在分析某个特定流派时,似乎特别强调了“在场性”的概念,即作品在被观看的那个瞬间所产生的独特能量场。这让我想起了我上次在博物馆里近距离接触一件雕塑时的那种震撼感,那种仿佛时间都为之静止的体验。这本书成功地将这种主观的、私密的体验,提升到了一种可以被探讨和交流的层面。它没有强迫你接受某种解读,而是像一个经验丰富的向导,为你指明了多条小径,让你自己去选择哪一条能通往你内心深处的共鸣点。这种尊重个体经验的做法,在很多严肃的艺术评论中是比较少见的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有