具体描述

产品特色

编辑推荐

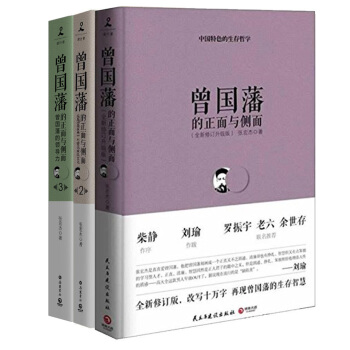

1. 《曾国藩的正面与侧面》1、2两部畅销百万册,本书再续力作,郑重收官,展现一个更加立体的曾国藩。2. 李鸿章、左宗棠、胡林翼、沈葆桢……晚清能臣皆出湘军,源于曾国藩不以“权谋”为核心的高超领导艺术,本书为你揭开其中奥秘。

3. 讲述曾国藩与同僚、下属的恩怨离合,深度剖析晚清官场中的生存交往之道,在今日官场、职场仍有借鉴意义。

4. 胡林翼、左宗棠、李鸿章、沈葆桢、李元度,通过讲述这些晚清政局中的风云人物与曾国藩的关系,再现一个纷繁复杂的晚清时局。

内容简介

一部探讨曾国藩领导力法则的力作。

历史学者张宏杰爬梳史料、分析论证,通过回顾曾国藩与李鸿章、左宗棠、胡林翼等同僚与下属的交往,以及曾国藩创建湘军并带领这支军队获得赫赫功绩的过程,展现出曾国藩卓越的领导才能和独到的人际交往法则。作为为政有方、治军有道、功勋卓著的晚清名臣,曾国藩在领导与用人方面堪称楷模,值得后人多加分析与借鉴。而纷繁复杂的晚清时局,也在这些风云人物的交往中露出端倪。

作者简介

张宏杰

蒙古族,1972年生于辽宁。东北财经大学经济学学士,复旦大学历史学博士,清华大学博士后,就职于中国人民大学清史所。著有《曾国藩的正面与侧面》《大明王朝的七张面孔》《中国国民性演变历程》等。曾在《百家讲坛》主讲《成败论乾隆》。大型纪录片《楚国八百年》总撰稿。

E-mail:zhj1368@163.com

微博:http://weibo.com/zhjwb

已出版作品目录:

《千年悖论》

《坐天下》(第一版名为《坐天下很累》)

《中国人的性格历程》

《曾国藩的正面与侧面》

《曾国藩的正面与侧面2》

《饥饿的盛世》(第一版名为《乾隆皇帝的十张面孔》)

《给曾国藩算算账》(京官时期)

《给曾国藩算算账》(湘军及总督时期)

《张宏杰讲乾隆成败》

《大明王朝的七张面孔》

《顽疾:中国历史上的腐败与反腐败》

《朱元璋传》

《中国国民性演变历程》

目录

第一章 “事事相顾,彼此一家”:“湘军之父”曾国藩和“湘军之母”胡林翼

第一节 从疏远到欣赏

第二节 初次合作,相知日深

第三节 道术与权术

第四节 苦心维系的“湘军之母”

第五节 尽节效命

第二章 “既生左何生曾”:曾、左一生恩怨考

第一节 “笨鸟”与天才

第二节 第一次断交

第三节 “涤帅于我,情意孚洽之至”

第四节 “绝无良心科第二名”

第五节 最后的交集

第三章 “此老翁可谓善教者”:曾国藩为什么选择李鸿章做接班人

第一节 “谒吾师于江上,一叩提训耳”

第二节 精心训导,尽力雕琢

第三节 从初露锋芒到独当一面

第四节 传递衣钵

第五节 天津教案与外交权的交接

第四章 “绝无良心科第一名”:曾国藩与沈葆桢的是是非非

第一节 广信之守

第二节 争饷与争人:督抚权力矛盾

第三节 彻底决裂

第四节 沈、左交谊

第五章 “雷霆与雨露,一例是春风”:曾国藩和李元度的恩与怨

第一节 “三不忘”之交

第二节 带勇实非所长

第三节 用心良苦的三次严参

第四节 冰释前嫌,重续旧好

精彩书摘

第三章 “此老翁可谓善教者”:曾国藩为什么选择李鸿章做接班人

第二节 精心训导,尽力雕琢

|一|

一进入曾国藩的幕府,李鸿章就发现这里很特殊。虽然在安徽期间,他也数度侧身高官幕府,但曾国藩幕府的作风完全不同。其特殊处不只在于大,更在于它很像一所学校。这所学校的校长,就是曾国藩。

曾国藩在给朋友的信中描述他在幕府中与下属的关系说:“此间尚无军中积习,略似塾师约束,期共纳于轨范耳。”也就是说,他在幕府中对待下属,就如同私塾中老师对待学生一样。

确实,曾国藩是把他的幕僚们当学生看待的。我们从曾国藩的日记和书信中可以看到,即便在戎马倥偬中,曾国藩也按期在幕府中组织考试,一般是每个月两次,方式是曾国藩出题,让幕僚们作文。然后,他像老教师一样,深夜批卷,分出等次。同治元年五月初六日,曾国藩给他的二十多名幕僚出了一道“策问”题,同时还让每人拟一道告示。事见曾国藩同治元年五月初八日日记:“夜接课卷二十余篇,盖初六日余出策题一道,拟告示一道,令忠义局及各员应课,至是始交卷也,粗阅一过。”

为什么要把幕府办成学校呢?这是曾国藩的人才战略决定的。

要办大事,必须有可用之人。然而,到了晚清,人才凋敝已极。清王朝诸多危机中突出的一个就是人才危机,所谓“左无才相,右无才史,阃无才将,庠序无才士”。科举培养出来的人,一半是废才,一半是半成品。要想适用,还须自己动手,进一步陶铸才行。所以曾国藩的幕府,既是“参谋总部”,也是“黄埔军校”。

曾国藩在事业进程中,一直为缺乏人才所苦。因此他的人才战略,第一步是“求才”。他说,寻找人才,要如同饿鹰扑食、贪商求利:“采访如鸷鸟猛兽之求食,如商贾之求财。”他行军打仗,每至一地必广为访察,凡有一技之长者,就想方设法收为己用。所以,对李鸿章的到来,他才如此高兴。

第二步是观察。每有赴军营投效之人,曾国藩通常先发给他们一定的薪资以安其心,然后亲自接见,认真面试。李鸿章到来之前,曾国藩先寄给他三百两以安其家。李到来之后,曾国藩在近一个月的时间里,多次与他长谈,就是为了进一步观察了解他,看看他在数年军旅生涯中有没有什么长进。

要做到对人才用之无误,不仅要察言观色,还要“试之以事,验之以效”。新人到来后,曾国藩通常都会让他们到前线去实习一段时间,一是让他们直观地了解湘军的面貌,二是通过他们来了解前线近期的情况,三是通过这种方式鉴别他们的能力。

李鸿章到来后不久,曾国藩就给了他一项任务,让他随同曾国荃率军进兵景德镇。咸丰九年五月十七日,曾国藩致书李鸿章道:

阁下此行,其着意在察看楚军各营气象,其得处安在,其失处安在,将领中果有任重致远者否,规模法制尚有须更改者否,一一悉心体察。

这显然是在考察李鸿章的见识。

一般经过这几项考察后,曾国藩才会确定幕僚的具体工作:有胆气血性者领兵打仗,胆小谨慎者筹办粮饷,文学优长者办理文案,学问渊博者校勘书籍。

李鸿章是一个综合型人才,既能办事,又长于文字。曾国藩赞扬说:“少荃天资于公牍最相近,所拟奏咨函批,皆有大过人处,将来建树非凡,或竟青出于蓝,亦未可知。”写奏折的功夫,曾国藩还没见过谁能超过他。因为身边缺乏文案高手,曾国藩遂把李鸿章留在幕府,“初掌书记,继司批稿、奏 稿”。

安排好工作后,接下来的第三步就是培养。曾国藩认为,人才“大抵皆由勉强磨炼而出”。世上天生大才极少,中等以下的人才都可通过培养教育造就出来。

他的教育方式,一是如前所述,进行定期考试,以批答的方式来提高他们的文字水平和对事物的分析判断能力。二则是通过谈话,也就是今日所谓的面授。曾国藩在咸丰十年五月初六日的日记中说:“阅《后汉书?乌桓鲜卑传》未毕。二〔二字衍〕及诸生呈缴功课,余教以‘诚勤廉明’四字,而‘勤’字之要但在好问好察云云,反复开导。”

不仅经常找人个别谈话,曾国藩还利用吃饭这个大家聚齐的时候,在茶余饭后同大家谈古论今,表面上看是漫无边际的闲谈,实际上是向幕僚传授自己的人生经验和读书心得。李鸿章后来回忆说:

在营中时,我老师总要等我辈大家同时吃饭。饭罢后,即围坐谈论,证经论史,娓娓不倦,都是于学问经济有益实用的话。吃一顿饭,胜过上一回课。

李鸿章这样描述曾国藩在众弟子面前那副既威严又慈祥的老师形象:“他老人家又最爱讲笑话,讲得大家肚子都笑疼了,个个东歪西倒的。他自家偏一些不笑,以五个指头作把,只管捋须,穆然端坐,若无其事,教人笑又不敢笑,止又不能止,这真被他摆布苦了。”

前言/序言

自序

一

咸丰三年,就在曾国藩在长沙创建湘军的时候,江忠源受朝廷之命往援江西。

七月,廷樾等至南昌,诸生见贼争搏战,死者七人。国藩虽闻败,颇悦,以为诸生果可任,非绿营巧懦者比也。

也就是说,夏廷樾率部在南昌战败,有七个领兵的书生战死了。曾国藩听了不仅没失望,反而“颇悦”,为什么呢?因为“以为诸生果可任,非绿营巧懦者比也”。这些书生确实可用,远比绿营那些闻风即逃的军官强。

显然,书生们表现出的血性远比他们的作战技术要宝贵。这场战役,坚定了曾国藩“选士人,领山农”的建军思想。

湘军的出现,与湖南独特的“士风”分不开。

在传统时代,湖南属于边远地方,人民朴野,读书人也都朴实劲健,素来与空疏的乾嘉学风和神异的阳明学说无缘。所以,湖南人重“实学”。在道光咸丰年间,我们注意到一种奇怪的现象,那就是湖南的书生,不论是在朝还是在野,都喜欢看地图、读兵书。

曾国藩在北京诸部为官时,“尤究心方舆之学,左图右书,钩校不倦,于山川险要、河漕水利诸大政详求折中”。喜欢研究地理,了解全国的山川险要。

而举人左宗棠和秀才罗泽南、李续宾等人,在湖南乡下一边做着孩子王,一边也在研究地理和军事。左宗棠“胸罗古今地图兵法、本朝国章,切实讲求”,罗泽南“所著地理水道书,多论兵家形要”。李续宾更为投入,“益研精兵事,恒以巨幅纸绘图,累数百”。

所谓“近日尤怪事,往往爱谈兵”。

为什么呢?因为这些注意研究实际问题的读书人“深忧天下将乱”,他们从种种征兆判断,一场翻天覆地的大乱将要降临,需要他们及早进行知识准备。

正因如此,他们一旦放下书卷,跨上战马,马上就能表现出相当高的军事素养。比如做了多年孩子王的老秀才罗泽南,虽然以前从来没摸过兵器,但一领兵,居然就卓有成效,征战四年,克城数十,历经二百余战,几无败绩,屡屡以少胜多。

除了实用知识的储备外,湖湘理学还给了这些书生强大的精神力量。他们在出山之前,已经解决了生死问题,因此一出山,就能把生死置之度外,由辞章之儒一变而成为帕首提刀的悍将,湘军也由此树立起“踔厉敢死”的风气。

相同的知识背景,相同的风土人情,塑造了高度一致的价值观念和行为方式,因此才出现了一个“湘军集团”。

二

按理说,这样一支从理念到行动都高度一致的队伍,应该很容易做到团结统一吧?

不尽然。

去年我去了一次湘乡,地方政府为了接待我,特别请了当地一个研究曾国藩的人来陪我吃饭。整顿饭过程中,普通话说得不错的他基本都在用湘乡土话与当地干部交谈。虽然湘乡土话极难懂,但我听懂了他的潜台词,那就是曾国藩要由我们湘乡人来研究,没有你们外地人的事。

饭后,一位在湘乡工作的外地干部说,湘乡人最大的问题是不团结。

毛泽东也曾经提及此点,他说:

因为我不是湘乡人,又不为人所喜。做一个湘乡人非常重要,而且是湘乡的某一区人也很重要。湘乡分为上区、中区与下区,上区的学生与下区的学生不断地打架,完全是因为乡土观念。双方好像要拼个你死我活似的。

更有人总结说:

湖南人缺乏大局意识,有时窝里斗;不合群,团结精神差;性格急躁,气太盛,不能虚衷受益;不善于纳言和向他人求教……

其实何止湘乡人如此,何止湖南人如此,只要是中国人,都知道“窝里斗”这个词。甚至大而言之,整个人类社会都有一个共同的特点,就是一个领域内,最顶尖的几个人,关系往往处不好。曾国藩说:“忮不常见,每发露于名业相侔、势位相埒之人。”

曾国藩看得很清楚,声名和地位差不多的人,最容易相互嫉妒,你看不上我,我看不上你。

曾国藩后来在胪陈胡林翼功绩时,曾说过这样一段话:

大凡良将相聚则意见纷歧,或道义自高而不免气矜之过,或功能自负而不免器识之偏,一言不合,动成水火。

确实,相轻者岂止文人,各个领域凡才能出众者,多有恃才傲物、互不相下的毛病。一个集团内部的领导层之间,出现矛盾和争执是非常常见的。

……

四

不知不觉,《曾国藩的正面与侧面》已经写到第三本了。

第一本的重点是发掘曾国藩的内心世界,第二本的内容是关于曾氏家族,这一本的内容则集中于曾国藩与他的“战友”们。

之所以写了这么多关于曾国藩的文字,一个重要原因是我认为相对那些厚黑学的历史读物,“曾国藩”是当世的一剂良方。在所有中国古人中,曾国藩集中体现了传统文化的正面因素。在今天这个浮躁、急切的时代,读读“曾国藩”,了解一下“拙诚”之道,有益无害。

这本书参考了唐浩明、朱东安、董丛林、翁飞、王澧华、成晓军、刘忆江、谭伯牛、谢世诚等先生的研究成果,特此致谢。或有未及注明之处,也一并致歉。

用户评价

这本《曾国藩的正面与侧面套装:1+2+3(套装全三册)》的介绍,让我对这位晚清重臣的复杂面貌产生了浓厚的兴趣。首先吸引我的是“正面与侧面”这个概念,它暗示了作者在描绘曾国藩时,绝非简单的脸谱化处理,而是试图挖掘其性格中那些相互矛盾、甚至看似对立的面向。我们习惯了将他视为中兴之臣、楷模人物,但历史的真实往往是多维的。我非常期待看到书中如何剖析他作为儒家士大夫的坚守、作为湘军统帅的果决,以及作为家庭成员的细腻与挣扎。特别是“侧面”,这通常是史书中最难呈现的部分,比如他处理人际关系的微妙手腕,面对失败时的自我调适,甚至是那些不为人知的私密情感流露。如果作者能基于扎实的史料,辅以深刻的洞察力,描绘出一个有血有肉、而非仅仅是供人膜拜的“完人”形象,那么这套书的价值就不可估量了。我希望看到的是一种辩证的史学研究,能够让我们在理解他历史功绩的同时,也能触摸到那个时代精英人物在巨大历史洪流中的真实困境与挣扎。

评分读完对这套书的描述,我脑海中浮现出一种探寻历史真相的急切感。曾国藩无疑是一个标志性的人物,他的成功经验被无数人奉为圭臬,尤其是在个人修养和组织能力方面。然而,这种“成功学”的解读往往会过滤掉历史的灰度。我更看重的是作者如何处理“争议”的部分。比如,他对太平天国的镇压手段,对地方势力的平衡艺术,以及在朝廷中与满汉官员的复杂周旋。一个真正伟大的历史人物,其光辉往往是建立在无数次艰难取舍和妥协之上的。我期待的是一种近乎“去神化”的处理方式,让我们看到他如何一步步从一个书生蜕变为一个手握重兵的实干家,中间必然经历了无数次内心的搏斗和策略的调整。这种对复杂性的深入挖掘,远比简单地赞颂其“勤俭自律”要来得更有启发性。它关乎的不仅是曾国藩个人,更是中国传统士人阶层在面对近代化冲击时的集体应激反应。

评分作为一名历史爱好者,我对任何试图深入历史肌理的作品都抱有极高的期待。曾国藩这个人物,其魅力恰恰在于他身上那种强烈的“时代感”——他是一个坚守旧伦理的卫道士,却又不得不成为推动时代变革的先锋。这套书的评价中提到的“正面与侧面”,让我立刻想到如何处理这种内在的悖论。他如何在维护纲常伦理的旗帜下,引进西方的军事技术和管理经验?这种思想上的张力,才是真正值得我们现代人深思的。我希望作者能够将他放在更宏大的历史背景下考察,而不是孤立地看待他的功过。他所代表的,是中国传统精英在面临全球化冲击时,所能做出的最深刻、最痛苦的自我革新尝试。一套能够把这种时代精神和个人选择紧密结合起来的著作,无疑是值得反复品读的珍品。

评分这套书的“全三册”配置,立刻让我联想到其内容的广度和深度,这绝非一本薄薄的传记所能涵盖的。我猜想,第一册可能侧重于早年经历、科举及幕府时期,为他后来的崛起打下基础;第二册或许是其人生的高光时刻,即湘军的创建、与太平天国的鏖战及洋务运动的启动;而第三册则很可能聚焦于晚年心境、权力顶峰的孤独以及对后世的影响,甚至是对其失败或局限性的反思。这种结构性的划分,对于系统性理解一个历史人物至关重要。我特别关注他与洋务派其他人物如李鸿章、左宗棠的关系处理,那不仅是同事,更是竞争者和盟友的复杂混合体。能够清晰梳理出他在不同历史阶段的战略重心和人脉网络,将使读者对晚清的权力生态有一个更立体的把握。

评分从套装的书名来看,这三册内容想必是铺陈得相当细致和宏大,足以构建起一个全景式的曾国藩形象。我个人对他的“家书”情有独钟,那里面流淌着最真实的父辈教诲和自我反思,是任何官方文书都无法比拟的真情流露。我希望这套书能在展现他政治军事生涯的同时,也能给予家教和修身方面足够的分量。比如,他如何将儒家的核心价值观融入到日常的治军和理政之中?他的“早起、读书、慎独”这些看似简单的原则,是如何在战火纷飞、尔虞我诈的官场中得以贯彻和变形的?这种由内而外的力量,才是支撑他走完那段艰难岁月的基石。如果能把他的道德追求与实际的政治权谋巧妙地编织在一起,让读者感受到这种内在张力的存在,那么这套书无疑就是上乘之作了。我追求的不是教科书式的结论,而是历史过程中的体验。

评分京东图书品类日买了很多书,满意

评分物流快,包装没有任何问题,书还没看,内容怎么样以后再追评

评分好书不多言,打开就知道。

评分速度快,配送员服务态度好,每样东西都是送货上门。希

评分这是作者第三本关于曾国藩的深度挖掘的书了,写得挺好,岳麓的装帧一贯都过得去,只是字略小了点。

评分包装不错,值得购买

评分我为什么喜欢在京东买东西,因为今天买明天就可以送到。我为什么每个商品的评价都一样,因为在京东买的东西太多太多了,导致积累了很多未评价的订单,所以我统一用段话作为评价内容。京东购物这么久,有买到很好的产品

评分目前比较热论的人物,又加上罗胖推荐的,所以买来学习学习

评分家里已经有几本关于曾国藩的书了,这次京东搞活动,忍不住又买了一套,大体翻了一下,比较全面,解释很详细。6.18买书很给力啊

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有