具体描述

编辑推荐

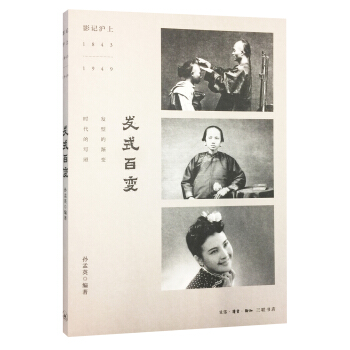

这是一部百年上海理发业的发展史,

更是一部美化人们生活的艺术史,

记录了晚清时期至20世纪三四十年代

男女发式的千姿百态,

折射着上海历史发展的轨迹和社会的变迁……内容简介

《发式百变》一书记录了上海百年理发业的发展史,也是一部浓缩上海发展史的写照。从书中可以了解到理发业鼻祖的由来、理发帮派的形成与争斗、上海爆发的大规模的反清剪辫运动、洋人理发店与华人理发店抢占市场的情况、西洋发型的流行与风靡等。此外,书中附有大量的精美照片,读者可以从这些发型照片中一睹不同时代华洋俊男靓女、名媛佳丽的漂亮发型,领略不同时代的发型特色。作者简介

孙孟英,上海原王开照相馆总经理,上海作协会员,曾参与编撰上海商业志,主编黄浦区服务志。出版图书《老上海理发师》《老上海华洋婚恋》《老上海的婚礼》《老上海的洋人》《老上海的明星》等多种。

内页插图

目录

序 / 1

一 理发祖师的传说与早期理发业的兴起 /

中国理发祖师的传说 /

上海二万理发师敬拜理发祖师罗真 /

早期走街串巷的剃头匠 /

早期澡堂茶楼设有固定理发部 /

固定理发店的出现 /

二 辛亥革命前后的上海剪辫潮 /

清朝外交大员伍廷芳带头剪长辫 /

社会名流引领剪辫潮 /

大老板出钱劝人剪辫 /

小老板们出妙招使人剪辫 /

公职人员自发组织剪辫团 /

有趣的上海剪辫故事 /

三 上海理发业三大帮派的形成与竞争 /

湖北帮理发师决斗安徽帮理发师 /

广东帮理发师以西式发型独占租界 /

扬州帮持“绝活”赢天下 /

四 租界里的理发笑话与理发风波 /

洋人男理发师为洋女人理发引哗然 /

越南人剃发误被当作中国人而引风波 /

法租界里的中法理发师斗争风波 /

五 上海女子理发业迅速发展 /

不同阶层女性掀起剪发潮 /

沪上澡堂出现女性专业剪发室 /

理发店为抢生意特辟女子理发部 /

高档女子理发店崛起 /

女子理发店与戏院联动大促销 /

六 高档理发店抢占上海滩 /

洋人美容院抢占上海滩 /

归国华侨、华商不甘示弱抢市场 /

大公司强势出击抢市场 /

华商高档理发店的服务特色与发型特点 /

七 沪上两条理发街的趣事怪闻 /

两条理发街的不同特色 /

风月女子为理发店老板摆平闹事者 /

舞女为理发店老板付房租 /

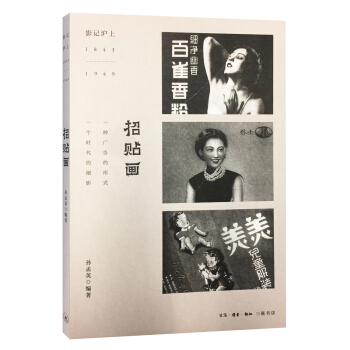

八 名店、名师与电影公司影星、老板合作 /

电影公司与理发店 /

明星与美发师 /

服装大老板与理发师 /

棉布大王与理发师 /

九 不同年代的华洋男女发型 /

剃发蓄辫史的由来 /

晚清时的男子发型特点 /

晚清时的女子发型特点 /

早期上海洋人男子的发型 /

早期上海洋人女子的发型 /

20年代男女发型特点 /

30年代男女发型特点 /

30年代男女儿童发型特点 /

40年代女子发型特点 /

十 一部电影引发理发业一场大风波 /

电影主题内容以幽默为主 /

几个理发小镜头引发风波 /

为引关注大做影片广告 /

电影公司邀理发业代表看影片,双方不欢而散 /

两大理发组织商讨抵制影片对策 /

互不相让矛盾激化 /

众理发师包围大光明电影院 /

精彩书摘

早期走街串巷的剃头匠

上海早期的理发业主要以走街串巷、肩挑担子的剃头匠为主体,他们活跃在上海的一些老城厢里。这些走街串巷的剃头匠个个都是一样的装扮,肩挑一副剃头担子。担子的一头是一个大火罐,上面的铜盆盛着热水,旁边插着一根长竹竿,竿上飘着一条米黄色的棉布,风一吹就像是一面小旗在飘扬(剃头业又被称为“飘行”,而这根飘着布条的竹竿也就成了剃头匠的标志)。担子的另一头是长方形的小柜子,柜子有三个小抽屉,里面放着剪刀、剃刀、梳子等理发用具,剃头时把柜子往地上一放,就变成了客人坐的凳子。那时的剃头匠虽然在剃发和理发方面没有很大的发型变化——以剃发蓄辫为主,但要真正成为一个剃头匠还要掌握多种技能,如梳(梳长发)、剃(剃头发)、编(编长辫)、刮(刮剃胡须)、剔(翻眼皮)、接(接脱臼)等,同时还要会捏、拿、捶、敲、按、挖等手艺活。那时,剃头匠被称为半个郎中。剃头匠只有掌握了这些本领,才能挑着剃头担子走街串巷混饭吃。因为剃头客需要得到身体的舒服和享受,所以没有多种本领的剃头匠是不会有顾客邀请上门剃头的。

早期上海的剃头匠主要来自湖北、安徽及江苏扬州,他们在上海的老街上摆摊或行走叫喊。一些手艺好的剃头匠都有固定的老顾客,只要时日一到上门剃头就行,有时还能获得一些客人给的小费和物品,小日子还能过得红红火火。在逢年过节或有钱人家办喜事邀请剃头匠上门剃头时,他们不但能拿到双份剃头钱,还能获得赏钱,这是剃头匠最乐意上门服务的美差。

早期澡堂茶楼设有固定理发部

晚清时期,在上海的老城厢和租界内的一些小巷小弄内开设有不少的澡堂和茶楼。那时普通市民和官绅家里没有淋浴房和卫生间,通常冬天洗澡都到澡堂沐浴,澡堂成了人们生活中清洁身体的必去场所,而剃头理发也是为了清洁身体,故而澡堂增设了剃头部,这样方便了浴客,浴客剃头后可以洗一个干干净净的澡,使自身舒适、精神焕发。澡堂的剃头部(后改称理发部)成了市民的固定“理发店”,特别是一些官绅的头发,长了之后就喜欢到澡堂剃头理发,享受剃头师傅一番舒畅的敲背、挖耳、按摩,随后洗个热水澡,活活血、舒舒筋骨;睡一觉,如神仙般飘飘然、心旷神怡。

晚清时,茶楼内也有盆汤洗澡和剃头部。茶客早上喝早茶,下午喝午茶,到茶楼喝茶的人大多是家庭经济条件不错的中老年人,他们在那儿喝茶、聊天、说说小道消息、谈谈家常。可以说,在茶楼剃头理发和洗澡也是一种生活的享受。另外茶楼是三教九流的集散地,往来人多,在茶楼里增设一间理发室,使之成为固定理发场所,既方便茶客理发,也能为茶楼增加经济收入。

在澡堂和茶楼的理发部里执刀剃头的师傅大都是扬州人,他们不拿工资,只是按剃头的人次来获得报酬,即按收费拆账,基本以三七分成为主,偶尔也可获得小费,澡堂和茶楼老板每天还要为其提供中午与晚上的饭菜。

起源于澡堂和茶楼内的这种理发部,当时尚属于一种派生“产业”,一个附设的赚钱的服务项目,没有独立的招牌和门面,只在大门口写上“剃头梳辫”就算是“招牌”了。据记载,清同治年间(1862年~1874年),英租界英大马路(今南京东路)旁盆汤弄内“畅园”和“亦园”两家澡堂设有剃头间,专门为洗澡客人剃头梳辫,也对外剃头梳辫。这些澡堂的剃头间很简陋,一张长凳、一块方镜、一条围布而已。剃头匠所使用的工具也非常简单,仅一把剪头发的大剪刀,一把剃前部头发的粗柄剃刀,并没有什么轧刀和吹风机。

固定理发店的出现

到了19世纪末20世纪初,国人自己开的剃头店逐渐出现。1906年,一名广东人在法租界现金陵路上开设了一家名为玉记堂的剃头店,店内设备和理发用具已比澡堂和茶馆的剃头间要“先进”一些,主要设备和剃发用具有四个木方凳、一个木面盆架、两只木制面盆、四块镜子、几条蓝布毛巾、一只小煤炉、一只铁锅、四把木柄剃须刀、四把剪刀、一条刮刀布、一块磨刀砖。服务项目以剃须和打辫为主。在当时能进这类剃头店剃头梳辫者是经济条件属“富裕”阶层的人,如开小饭店、杂货店的小老板,洋行里的小职员等,他们是当时剃头店的主要消费对象。

之后,街市巷里开设的理发店逐渐增多,其中注册登记、装潢精美、理发师技术娴熟的高级理发店有26户,分别是汉记(南京路436号)、福记(九江路222号)、长春堂(汉口路76号)、成记(汉口路5号)、兴汉(广东路305号)、隆记(广东路54号)、福记(公馆马路151号)、王记(广东路224号)、有记(北海路113号)、怀记(北海路65号)、合记(浙江路554号)、中华公司(河南路171号)、金记(老永安街10号)、华协(新永安街29号)、老万人(公馆马路147号)等。

这些理发店所用的理发用具大都是法国播泉厂的纯钢象牌剪发剪子、削发剪子、梳子、刷子等洋工具,使用的化妆用品以雪花膏、生发油、三花牌头蜡为主。服务项目有剪辫、修发、剃面、洗发四项。服务价格: 成人剪辫二角、修发一角、剃面五分、洗发五分,小孩半价。发式为前额刘海一刀齐,同时开始梳理开缝“小分头”。这种发式是从洋人发式中模仿而来,成为我国剪发以来的第一种带洋味的发式。

用户评价

《影记沪上:发式百变》这本书,以一种极其新颖和生动的方式,让我重新认识了上海。我原以为,关于“发型”的书籍可能会显得有些单薄,但事实证明,我的想法大错特错。这本书的深度和广度远超我的想象。它将发型作为切入点,巧妙地串联起了上海这座城市的历史变迁、社会风貌以及女性思想的演进。我被书中对不同年代上海女性发型风格的细致分析深深吸引。比如,书中提到,早期一些女性的发型受到西方时尚的影响,开始尝试更自由、更具个性的表达,这在当时保守的社会环境下,无疑是一种大胆的突破。而当读到关于战时上海女性发型的描述时,我能感受到一种在动荡年代中,女性依然努力维持生活尊严和内心慰藉的力量。书中的许多细节描写,如发饰的选择、染发技术的兴起、乃至当时对“洋头发”的流行,都让我感受到那个时代的独特韵味。这本书让我明白,每一个时代的流行,背后都有着深刻的社会文化根源,而发型,恰恰是其中最直观、最生动的体现之一。

评分从《影记沪上:发式百变》这本书中,我感受到了一种前所未有的历史亲切感。它没有枯燥的年代划分,没有空泛的理论说教,而是通过一个个生动的发型形象,将我带回了那个充满魅力的时代。我特别欣赏书中对不同职业、不同身份女性发型的描绘。比如,书中可能描绘了在百乐门翩翩起舞的交际花,她们的发型往往是精心修饰、充满女人味的;也可能描绘了在工厂辛勤工作的女工,她们的发型则更加朴实、便于劳作。这种对比,让我看到了上海社会的多样性和层次感。通过对这些发型的观察,我仿佛能够直接触摸到那个时代的脉搏,感受到不同人群的生活状态和情感世界。书中或许还提到了当时一些著名的发型师,他们的技艺和创造力,在那个时代是何等的受人推崇。这本书就像一本可视化的上海近代史,每一页都充满了令人回味的细节,让我觉得,即便只是一个简单的发型,也能蕴含着如此丰富的信息和故事。

评分读《影记沪上:发式百变》的过程,是一次充满惊喜的上海风情漫步。我一直对民国时期的上海情有独钟,总觉得那里充满了故事和传奇。这本书恰恰满足了我对那个时代视觉化想象的渴望。书中的每一个篇章,仿佛都像一次精心策划的旧影展,带领读者穿梭于弄堂、洋房、舞厅,感受那个时代的精致与繁华。我特别留意到书中关于“发型与社交”的章节,它详细阐述了在当时的社会背景下,一个合适的发型对于女性在社交场合的重要性。无论是参加家庭聚会、朋友间的茶叙,还是更为正式的宴会,发型都扮演着至关重要的角色,它不仅是美的象征,更是身份、品味乃至家世的一种无声宣告。我甚至看到了对当时流行的美发沙龙的描绘,那些充满异国情调的名字,那些精湛的手艺人,共同塑造了那个时代上海女性对美的极致追求。这本书让我深刻体会到,发型并非是独立的个体,而是与时代、与社会、与女性的内心紧密相连,是中国近代女性发展史中一个有趣而独特的切面。

评分《影记沪上:发式百变》这本书,给了我一个全新的视角去理解上海这座城市。我一直认为,了解一个地方的文化,可以从它的建筑、它的美食、它的艺术入手,但这本书让我发现,从“发型”这样一个看似微小的细节切入,竟然能挖掘出如此深厚的文化底蕴。书中对海派女性发型演变的梳理,不仅仅是技术层面的变化,更是精神层面、审美观念的革新。我看到了女性如何从被动接受传统束缚,到逐渐寻求自我表达和个性解放的历程,而发型,正是她们表达内心渴望的一个重要载体。书中或许还涉及到了当时的流行杂志、电影对发型潮流的推动作用,这让我联想到如今的媒体和社交平台,时代在变,但时尚的传播方式和影响力,似乎有着某种共通之处。这本书让我意识到,一个国家的时尚史,其实也是一部女性解放史,而上海,作为中国近代时尚的先驱,其发型变迁,无疑是中国女性近代化进程的一个缩影,充满了历史的厚重感和人文的温度。

评分初翻开《影记沪上:发式百变》,就仿佛穿越回了那个流光溢彩的旧上海。书页间弥漫着老照片特有的复古气息,那些模糊却又生动的人物,在时代的洪流中,以最别致的姿态定格。我尤其被其中一张泛黄的照片所吸引,画面中的女子,身着旗袍,一头精心梳理的卷发,发髻高高挽起,露出修长的脖颈,眼神中带着一丝慵懒与自信。我忍不住想象,在那样的年代,一个发型承载了多少故事?是家传的手艺,还是新潮的引领?是生活的点缀,还是内心的表达?书中对于不同年代、不同阶层女性发型的细致描绘,让我看到了上海这座城市独特的海派文化是如何在发丝间流淌。从民国初年的端庄盘发,到三四十年代的波浪卷发,再到解放后的简洁束发,每一个变化都折射出社会风尚的变迁、女性地位的演进,甚至是时代思潮的悄然转变。这本书不仅仅是关于发型,更是关于历史,关于人文,关于那些被时光洗礼却依然鲜活的女性身影。我甚至开始对自己的发型有了新的思考,或许,发型也如同一部无声的史书,诉说着属于我自己的时代故事。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![《仪礼经传通解》研究 [The Research on Yi Li Jing Zhuan Tong Jie] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12309299/5a9e5df4Nd68be149.jpg)