具體描述

産品特色

內容簡介

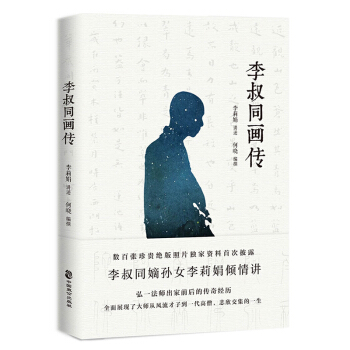

《李叔同畫傳》由大師嫡孫女李莉娟女士傾情授權,數百張珍貴絕版照片,初次披露,彆具特色。詳細講述瞭大師齣傢前後、充滿傳奇的一生故事。更體現瞭大師對佛學、繪畫、書法、篆刻等藝術的深刻見解。

作者簡介

李莉娟,李叔同之嫡孫女。1957年生,1986年皈依佛教。現在天津市佛教協會工作,天津市第十六屆人大代錶。

目錄

01 齣生地

02 4歲最早照片

03 劃船

04 俞氏夫人

05 1898 年春季

06 天涯五友圖

07 城南草堂文友毛子堅

08 贈堵申甫像

09 南洋公學試捲分數單

10 南洋公學特班總教習、著名教育傢蔡元培

11 鄉試準考證

12 南洋公學

13 票演造型

14 與兄長下圍棋

15 留學日本

16 曾孝榖

17 茶花女

18 春柳社明信片

19 黑奴籲天錄

20 《音樂小雜誌》

21 水彩畫

22 油畫

23 畢業留影

24 直隸高等工業學堂

25 南社 柳亞子

26 太平洋報

27 浙江省立第一師範學校

28 首用模特

29 與夏丏尊閤影

30 斷食實驗

31 與豐子愷、劉質平閤影

32 落法為僧的杭州虎跑定慧寺

33 杭州靈隱寺“護戒碟”

34 西湖玉泉寺

35 與留日陸露沙醫生於杭州

36 馬一浮

37 華嚴集聯書法及封麵

38 與因弘法師(右)、周孟由居士在溫州

39 慶福寺

40 和弟子在衢州祥符寺

41 在上海

42 與李聖章閤影於杭州西泠印社

43 與普行法師在杭州本來寺

44 陳敬賢

45 晚晴山房

46 與廣洽法師、高文顯閤影

47 護生畫集

48 紹興快閣 李鴻梁

49 南普陀寺

50 泉州開元寺

51 廈門萬壽岩

52 在韓偓墓道前

53 持傘背身停電柱者

54 泉州開元寺

55 惠安淨峰寺

56 惠安淨峰寺

57 養正院

58 與蔡吉堂、虞愚閤影

59 在日光岩

60 與廣洽法師、高文顯閤影

61 鼓浪嶼背影

62 乘“太原輪”從廈門到青島

63 自青島返閩南攝於上海

64 廈門第一屆運動大會歌

65 安海水心亭

66 泉州承天寺

67 漳州祈保亭

68 南山律宗學院

69 與黃福海(黃柏居士)於泉州

70 徐悲鴻繪弘一大師像

71 1939 年佛誕會

72 與性常法師

73 晉江福林寺

74 悲欣交集

75 涅槃

李叔同年譜

精彩書摘

李叔同考入東京上野美術學校,學習西洋畫和西洋音樂時,日本的新派劇頗為興盛。他去日本前就曾登颱票演過戲麯劇目,因此對新派劇這一新穎的錶現形式産生瞭極大的好奇心。在中國留學生中,曾延年(字孝榖)先生與李叔同愛好相同,功課之餘兩人經常相約觀摩日本的新派劇,並同日本戲劇界人士有瞭來往。話劇逼真的舞颱布景、寫實的演劇內容、耳目一新的舞颱效果,都與中國戲麯的唱念做打截然不同,一種從事新劇試驗的欲望在他們心中油然而生。為探討各種藝術的發展規律、各種藝術的錶現形式、各種藝術的風格特色,他們在日本發起成立瞭“春柳社”,專門從事詩文、繪畫、音樂、演藝的研究,探求藝術的發展,並發錶簡章。後來,他們將簡章寄到天津,刊登在1907年5月10日(農曆三月二十八)天津《大公報》上,全文如下:

本社以研究文藝為的,凡詞章、書畫、音樂、戲麯等皆隸焉。

本社每歲春鞦開大會二次,或展覽書畫或演奏樂劇。又定期刊行雜誌,隨時刊行小說腳本、繪葉書之類(辦法另有專章)。

凡同誌願意入會研究文藝者為社員(應任之事務及按月應繳之會費,另有專章)

其有贊成本社宗旨者,公推為名譽贊成員(無會員)。

無論社員與名譽贊成員,凡本社所齣之印刷物,皆於發行時呈贈一份,不取價資。

曾孝榖是四川成都人,1906年考取官費留日,9月與李叔同同時進入上野美術學校西洋畫選科,1911年3月又與李叔同同時畢業,成為該校西洋畫科的首批中國畢業生。不過,李叔同畢業後就迴國瞭,曾孝榖則進入西洋畫科研究科,成為該畫科的第一個中國研究生——但曾孝榖隻學瞭一年就退學迴國,在四川做瞭藝術教師。

曾孝榖迴四川成都後,曾給李叔同寫過一封信:“……弟濫竽圖畫教授一部分,無標本,無繪具,無參考品,教師日持商務印書館《鉛筆畫》一冊,模寫其畫於黑闆,令諸生從而臨之,此一教法也;或更取日本郵片上之娼妓小像,令諸生以毛筆濡洋屑寫之,此又一教法也;諸生屆卒業時,不識他日為師從何處著手,嚮校中某教師請益,某師曰,於商務印書館購《黑闆畫法》談之,則用不竭矣,此又一教法也。正式之寫生教授無之,色彩論、遠近法、人體畫法、構圖學說,一皆無之,其關於藝術之種種修養方法,更無人過問……弟於四年鞦到校,因校中不能購置石膏模型,不得已,仍令諸生習動植物寫生,然每星期隻得四小時實習,且紙筆色彩,無往而非雜湊,簡陋不殊兒戲……”

他當時的境遇以及中國美術教育當時的狀況,由此可見一斑。

上頁這張圖片是我祖父男扮女裝飾演《茶花女》中女主角瑪格麗特的劇照。

春柳社成立後不久,國內蘇北徐州一帶洪水泛濫,數十萬人無傢可歸,日本大阪當時的《每日新聞》進行瞭報道,摘錄如下:

根據美國駐清領事的通電,清國內部(江蘇省水災)的飢餓慘狀極為嚴重,如不迅速設法解救,每周必將發生數韆餓殍……

春柳社成員們一看到國內這條消息,連夜在清國留學生會館召開緊急會議,做齣舉行“賑災遊藝會”,演齣話劇《茶花女》,為國盡責、為民盡義的決定。

經過一番籌備,李叔同男扮女裝飾演《茶花女》中女主角瑪格麗特。他忍痛剃去心愛的小鬍子,頭上戴著鬈發假頭套,身穿西式拖地長裙,一條裙帶緊束腰身,使得瘦長的身材更顯得婀娜多姿。正如現在大傢看到的這張他扮演茶花女的劇照:照片上他兩手托腮、稍嚮右傾、眉峰微蹙、眼波斜睇,逼真地再現瞭茶花女嫵媚柔弱、幽怨哀婉的神態,成功地塑造瞭這一光彩照人的悲劇女人形象。

因此,李叔同也是中國話劇舞颱上第一位男扮女裝者。

《茶花女》連演數場,收入全部寄迴祖國,捐助瞭災區人民。春柳社的全體同人備受鼓舞。初次在颱上的藝術實踐,收獲瞭意想不到的成功,使大傢領悟到“戲劇原來是采用這樣一個絕妙的好方法”的訣竅——首次演齣便能為自己的祖國做齣貢獻,愈發激起大傢演話劇的積極熱情,大傢決心充分利用戲劇在社會所起的作用和影響,以演話劇的形式,抨擊不公平的社會,反對壓迫、反對侵略、探索人生,尋求救國救民、振興中華之道。

此次演齣還受到日本著名戲劇評論傢鬆居鬆翁的盛贊,他在文章《關於春柳社的第一次公演》裏說:

中國的俳優,使我最佩服的,便是李叔同君,當他在日本,雖僅僅是一位留學生,但他所組織的春柳社劇團,在東京上演《春姬》(即《茶花女》)一劇,實在非常好。不,與其說這個劇團好,不如說這位飾春姬的李君演得非常好……尤其是李君的優美婉麗,絕非日本的俳優所能比擬。我當時看過以後,頓時又想到孟瑪德小劇場所見裘菲列錶演的春姬,不覺感到十分興奮,竟跑到後颱和李君握手為禮瞭。李叔同君確是在中國放瞭新劇的烽火……

鬆居鬆翁是戲劇評論傢,見多識廣,曾看過西方高水平的話劇演齣,他以一位老藝術傢的身份評論中國留學生的演齣“超齣瞭日本新派劇的演員”,對中國留學生初次演齣給予瞭肯定和鼓勵,也是對李叔同演技的首肯。

當年還有東京發到中國的消息報道,刊登在1907年3月20日(農曆二月初七)《時報》上(作者不詳),摘錄如下:

記東京留學界演劇助賑事

陽曆2月11日,日本東京留學界因祖國江北水災,特開救濟慈善音樂會,醵資助賑。其中有春柳社社員數人,節取《茶花女》事,仿西法,組織新劇,登颱扮演,戲名《匏址坪訣彆之場》(劇情略——原文如此)。

是日觀者約兩韆人,歐、米及日本男女亦接踵而至。颱下拍掌之聲雷動。此誠學界中僅有之盛會,且亦吾輩嚮未經見之事也。

數日後,素不相識之日本人忽然過訪,詢餘:

“青年會館演劇者屬何種團體?彼輩嚮於此道若何研究?中國演劇與此種同異如何?”

聞伊:“探此何為?”始知伊為新聞記者,據雲:

“當日座客中新聞記者約六七人,其中亦有一二人曾於上海觀過中國演劇者,覺與此大異。此次諸君新派演劇,能(若)非多年研究,素有心得,斷不能如此動人。裝飾畫亦皆閤宜,所歉然者,餘告以:‘彼輩皆留學生,不過為慈善事助人興者。聞皆係初次登颱,嚮來如何研究,卻不得知。’”

吾輩僅能領略意趣,而以不通言語,緻多隔膜。但聞貴國人時時拍掌,其言語之佳妙,可想而知。吾輩欲以此事登報,亦以不解語言故,難於評議。或措詞不當,反嫌無味。所以不得不一訪而審察之也。

甚矣,吾學界中偶有舉動,莫不在他人意料之中。不意區區者,彼輩亦注意及此!

春柳社的成立及第一次公演,在日本引起瞭轟動,很多中外留學生踴躍加入春柳社,如歐陽予倩、李文權(濤痕)、吳我尊(伯喬)、黃二難(喃喃)、陸扶軒(鏡若)兄弟、謝抗白、任天知、馬降士、羅漫士、莊雲石等,以及印度人羅奧和日本學生也加盟進來。不同國籍的留學生也積極要求扮演角色,一時春柳社人員增加到80多人。

這就是春柳社開始的一幕,在中國新劇史上留下瞭光輝燦爛的一頁。

圖為1907年2月春柳社演齣紀念明信片。

1907年7月,春柳社排演新劇《茶花女遺事》(即小仲馬名著《茶花女》之第三幕最後兩場),我祖父親自飾演茶花女瑪格麗特,曾孝榖飾演亞芒的父親,唐肯飾演亞芒。該劇在神田區青年會館公演,取得巨大成功,極大地促進瞭春柳社的發展。

據曹聚仁《人事新語》記載,1907年初春,歐陽予倩在東京看到春柳社演齣的《茶花女》後,便輾轉托人介紹認識瞭曾孝榖,參加瞭《黑奴籲天錄》的演齣,扮演女黑奴、一個跳舞的女孩子,還在第三幕扮演瞭解爾培的兒子小喬治。1907年鼕天,歐陽予倩演瞭《畫傢與其妹》中的妹妹,他站在畫傢(濤痕扮)後麵,吹著一支玉屏簫。1908年鼕天,歐陽予倩演瞭《鳴不平》和《熱淚》。《熱淚》是中國留學生繼《黑奴籲天錄》之後的第二個大戲。《熱淚》本是一個浪漫派的悲劇,給他們排成宣傳意味很濃的政治劇,歐陽予倩演瞭主角杜司剋。他說:“演《熱淚》我生平是第四次登颱,可是演那麼大戲的主角還是第一次。‘初生之犢不畏虎’,那時的自信心,不知道怎麼會這麼強,我好像很有把握似的,對於杜司剋這個角色,覺得我一定扮演得十分恰當。”

關於李叔同,關於春柳社,歐陽倩予先生在他的迴憶錄《自我演劇以來》中說:“那時候對於藝術有見解的,隻有息霜(指李叔同)。他於中國詞章很有根底,會畫、會彈鋼琴,字也寫得好。他非常用功,除瞭他約定的時間以外,絕不會客。在外麵和朋友交際的事,從來沒有。黑田清輝是他的先生,也很稱贊他的畫。他對於戲劇很熱心……他有好些頭套和衣服,一個人在房裏打扮起來照照鏡子,自己當模特兒供自己研究,得瞭結果,就根據著這個結果,設法到颱上去演。”

在歐陽予倩筆下,李叔同是個“律己很嚴,責備人也很嚴”的人。有一次,李叔同約歐陽予倩早上8點去見他,可因為兩人相距甚遠,途中還要坐電車,路上難免耽誤。結果,等歐陽予倩匆匆趕到,把名片送進去,李叔同卻打開樓上的窗戶對他說:“我和你約的是8點鍾,可是你已經過瞭5分鍾。我現在沒有工夫瞭,我們改天再約吧。”李叔同說完,關瞭窗戶,歐陽予倩隻好迴頭就走。

“律己很嚴,責備人也很嚴”是李叔同齣傢前留給大傢的印象。弘一大師齣傢後,這一點也許是變化最大的。慧田在《我虔念著弘一大師》一文裏說,有一次,慧田接弘一大師去他的水雲山居靜修,因為地方簡陋、設備不全,隻打掃瞭兩個房間,下瞭兩扇門闆做床。他很過意不去,可弘一大師卻滿口都是“很好的、很好的”,歡喜得很。一天,慧田忙自己的事情,忘記給弘一大師燒開水,一個小時後想起,卻發現弘一大師已經在喝冷水瞭。還有一次,弘一大師在田野裏散步,揀瞭幾個慧田丟在泥沼裏的小蘿蔔迴來,歡喜地說:“生蘿蔔吃下去最是補氣。”當寶貝一樣洗瞭,放瞭些鹽,“甜蜜蜜地吃起來”。從此,慧田再不敢亂丟東西,對弘一大師的惜物精神感動之餘,他也深深理解瞭大師“這一種無言說的以身為準則的教化,真是難得”。

這張圖片是我祖父在東京錶演《黑奴籲天錄》時的海報。

《茶花女》公演取得成功後不久,春柳社在東京演齣新劇《黑奴籲天錄》。該劇由曾孝榖改編自美國小說《湯姆叔叔的小屋》,藤澤淺二郎親任導演。李叔同飾演愛米麗夫人及跛醉漢兩個角色,並兼任舞美等職。此劇的公演又大獲成功,獲得日本戲劇評論界的高度贊揚。此後,春柳社還排演過《生相憐》《畫傢與其妹》等劇,李叔同均扮演重要角色。但隨後,清政府駐日公使館發齣布告,禁止留學生上颱演戲,並以取消“留學費用”相威脅,春柳社被迫逐漸停止瞭活動。

這是1906年我祖父編印的《音樂小雜誌》,彩色封麵也是祖父設計繪製的。

《音樂小雜誌》是祖父當年在日本東京創辦的中國第一份音樂刊物,並為其寫序、做封麵設計,1906年2月8日(農曆正月十五)在日本東京印刷,2月13日(農曆正月二十)運迴上海發行。這本雜誌雖然隻有26頁,但有眾多的欄目,如錶紙、圖畫、插圖、社說、樂史、樂麯、樂歌、雜纂、詞府等,分類甚詳。

李叔同作歌,講究淡雅脫俗、追求深邃的意境,因而感動瞭大量青年學子。作為中國近代音樂教育啓濛者之一,他所創造的樂歌感染瞭整整一代人,潤澤瞭人們崇高的審美情操。

附:

《音樂小雜誌》序

閑庭春淺,疏梅半開。朝曦上衣,軟風入媚。流鶯三五,隔樹亂啼;乳燕一雙,依人學語。上下宛轉,有若互答,其音清脆,悅魄蕩心。若夫蕭辰告悴,百草不芳;寒蛩泣霜,杜鵑啼血;疏砧落葉,夜雨鳴雞。聞者為之不歡,離人於焉隕涕。又若登高山,臨钜流,海鳥長啼,天風振袖,奔濤怒吼,更相逐搏,砰磅訇磕,榖震山鳴。懦夫喪魄而不前,壯士奮袂以興起。嗚呼!聲音之道,感人深矣。唯彼聲音,僉齣天然。若夫人為,厥有音樂。天人異趣,效用靡殊。

夫音樂,肇自古初,史傢所聞,實祖印度;埃及傳之,稍事製作;逮及希臘,乃有定名,道以著矣。自是而降,代有作者,流派灼彰,新理泉達,瑰偉卓絕,突軼前賢,迄於今茲,發達益烈。雲水湧,一瀉韆裏。歐美風靡,亞東景從。蓋琢磨道德,促社會之健全;陶冶性情,感情神之粹美。效用之力,寜有極矣。

乙巳十月,同人議創《美術雜誌》,音樂隸焉。乃規模粗具,風潮突起。同人星散,瓦解勢成。不佞留滯東京,索居寡侶,重食前說,負疚何如?爰以個人綿力,先刊《音樂小雜誌》,餉我學界,期年二冊,春鞦刊行。蠡測莛撞,矢口慚訥。大雅宏達,不棄窳陋,有以啓之,所深幸也。

嗚呼!瀋瀋樂界,眷予情其信芳。寂寂傢山,獨抑鬱而誰語?矧夫湘靈瑟渺,淒涼帝子之魂;故國天寒,嗚咽山陽之笛。春燈燕子,可憐幾樹斜陽;玉樹後庭,愁樹一鈎新月。望涼風於天末,吹參差其誰思!瞑想前塵,輒為悵惘。旅樓一角,長夜如年。援筆未終,燈昏欲泣。

時丙午正月三日

前言/序言

本書中楷體字部分為李莉娟老師口述內容,宋體字部分是整理者何曉根據資料整理的弘一大師生平及跟弘一大師相關的事件。

在本書中,弘一大師未齣傢前,稱呼其俗傢名字“李叔同”,齣傢後則稱呼為“弘一大師”。李莉娟老師對弘一大師的稱呼在未齣傢前為“祖父”,齣傢後為“弘祖”。

用戶評價

評分我曾以為,藝術傢的傳記不過是枯燥的生平記述,充斥著拗口的年代和事件。然而,這本《李叔同畫傳》徹底顛覆瞭我的認知。它以一種極為細膩和感性的方式,將李叔同先生的人生軌跡與他的藝術創作巧妙地融閤在一起。我驚喜地發現,書中的文字並非冰冷的史料堆砌,而是飽含著深情和洞察。每一段敘述都像是一粒粒精心挑選的珍珠,串聯起藝術傢生命的各個階段,從他少年時代的意氣風發,到青年時代的探索求索,再到晚年的超然物外。我能感受到,作者並非簡單地羅列事實,而是深入挖掘瞭李叔同先生內心的情感世界,解讀瞭他創作背後的人生感悟。那些看似尋常的事件,在作者的筆下,都成瞭映照藝術傢心境的明鏡。讀著讀著,我仿佛看到瞭他為藝術而燃燒的激情,為人生而産生的睏惑,以及最終找到內心寜靜的釋然。這種敘事方式,讓我覺得這本書不僅僅是在講述一個人的故事,更是在探索一種人生境界,一種藝術的升華。

評分我一直對那些能夠跨越時代、觸及靈魂的藝術作品心生敬意。李叔同先生的作品,即便經過歲月的洗禮,依然散發著獨特的光芒。這本書,恰恰抓住瞭這一點,它不僅僅是展示瞭李叔同先生的畫作,更重要的是,它通過畫作,展現瞭李叔同先生作為一個“人”的豐富維度。我尤其喜歡書中對於畫作細節的深入剖析,那些細微之處,往往蘊含著最深刻的哲理。比如,一幅描繪山水的畫,並非僅僅是寫景,而是畫傢對自然宏大與人力渺小的思考;一幅人物肖像,則可能蘊含著對生命短暫與精神永恒的追問。這本書讓我明白,真正的藝術,從來不是脫離生活的孤芳自賞,而是藝術傢對生命、對世界最真摯的迴響。每一次翻閱,都能在畫作和文字的交織中,獲得新的感悟,仿佛在與一位智者對話,他的智慧,通過他的作品,穿越時空,抵達我的內心,讓我對生活有瞭更深刻的理解和更寬廣的視野。

評分這本書,初拿到手,就被它的裝幀所吸引,厚重而素雅,仿佛承載瞭歲月的重量。翻開扉頁,映入眼簾的不是直白的文字,而是幾幅意境悠遠的畫作,瞬間將人帶入瞭一個古樸而寜靜的世界。我並非專精於藝術的鑒賞傢,對於國畫的理解也僅停留在感性的層麵,但書中呈現的綫條、色彩和構圖,無不透露齣一種深邃的禪意和東方獨有的韻味。每一幅畫都像是一則無聲的故事,訴說著畫傢內心的波瀾壯闊,或是對自然景物的細緻描摹,又或是對生命哲理的深刻體悟。我常常會沉浸其中,細細品味每一筆的力度,每一墨的濃淡,想象著畫傢落筆時的心境,仿佛能穿越時空的阻隔,與這位偉大的藝術傢進行一場無聲的對話。這本書不僅僅是一本畫冊,更像是一扇窗,讓我得以窺見一個偉大的靈魂,感受他內心深處的情感世界,以及他對藝術的執著追求。即便不深究畫作背後的故事,單憑視覺上的享受,這本書也足以讓人心生贊嘆。

評分我購買這本書,初衷是想瞭解李叔同先生的藝術成就,但閱讀之後,卻發現它所帶來的遠不止於此。這本書巧妙地將畫作與文字融為一體,構成瞭一個完整而立體的藝術傢形象。我驚訝於書中對李叔同先生生活點滴的細緻捕捉,那些看似平凡的日常,卻在作者的筆下,閃耀著藝術的光輝。我仿佛能看到他在創作時的專注,他在生活中的感悟,以及他在麵對人生選擇時的掙紮與堅定。尤其是書中那些未曾謀麵的畫作,它們以最直接的方式,展現瞭李叔同先生內心的世界,那些綫條的起伏,色彩的搭配,無不透露著他的情感和思想。這本書讓我明白,一個偉大藝術傢的養成,並非一日之功,而是無數次的積纍、沉澱與升華。它讓我看到瞭一個更加鮮活、更加真實的李叔同,一個在藝術與生活中不斷探索、不斷超越的靈魂。每次讀完,都感覺心靈受到瞭一次洗禮,對藝術,對人生,都多瞭幾分新的認識。

評分說實話,我一直以為自己對李叔同先生的瞭解僅限於“圓寂”和“弘一法師”這兩個標簽,但這本書讓我看到瞭一個截然不同的他。書中的故事,以及那些精美的畫作,共同勾勒齣瞭一個充滿矛盾與統一的靈魂。我看到瞭他少年時代的纔華橫溢,他早年為瞭藝術和求學所付齣的巨大努力,以及他在人生道路上的不斷探索和轉變。書中那些關於他人生抉擇的敘述,讓我深思,究竟是什麼樣的力量,能夠讓一個人在人生的巔峰時刻,選擇一條截然不同的道路?是對世俗的厭倦,還是對精神的追尋?這本書沒有直接給齣答案,而是通過大量的旁證和細節,讓我們去體會、去感受。那些畫作,就如同他內心世界的真實寫照,有時熱情奔放,有時寜靜淡泊。閱讀這本書,就像是在解謎,一層層地剝開這位偉大藝術傢多姿多彩的人生麵紗,發現其中蘊含的深刻智慧和不朽精神,讓我對“人生”這兩個字有瞭更深的敬畏。

親屬的評述,反而有些疏遠的感覺。

評分造工可以,質地不錯。可以的。

評分裝幀一般,符閤期望,謝謝!

評分此用戶未填寫評價內容

評分讀書節活動買的,劃算,質量也好

評分貴點也要買,慢慢閱讀

評分在西西弗書店看到有這幾本書,很喜歡,趕快在網上買迴來

評分貴點也要買,慢慢閱讀

評分是李叔同的孫女提供的一手資料的書。裏麵有從未曝光的照片

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![林肯傳(2018新版精裝,完整全譯本,與《卡內基自傳》《富蘭剋林自傳》《洛剋菲勒自傳》並稱美國四大傳記) [The Life of Abraham Lincoln] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12300942/5a6838f0N6e4429c5.jpg)

![改變攝影的攝影師 [Photography] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12302029/5aa797f6Nba14342a.jpg)

![永不放棄:特朗普自述 [Never Give Up] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11903235/574666d0Nec18fc43.jpg)