具体描述

内容简介

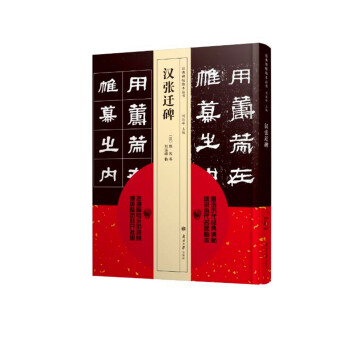

此书是专门为零基础的书法初学者量身定制的,书中收录的拓本均为经过遴选的存世善本,有《汉礼器碑》《汉曹全碑》《汉张迁碑》《北魏张猛龙碑》《北魏始平公造像记》《北魏张黑女墓志铭》《唐颜勤礼碑》七种碑帖,这七种碑帖的原作年代自东汉至盛唐,跨度达六七百年,期间有汉隶、魏碑和唐楷三种典型的书体,是中国书法不断走向辉煌的记录,而这七种碑帖,也堪称三种典型书体的经典作品。

临摹碑帖是学习书法的基本途径,每一位初学者都不例外。丛书的每一种开篇叙述了碑帖的艺术特色及临习要领,介绍了碑帖的来历、艺术性、重要性、基本笔画和结构布局。

目前市场上销售的字帖图书分为两种:原碑拓本和书法教程,原碑拓本大多为宋或明清拓本,因原碑多有残缺剥泐,很多字已经无法看清,且石碑文字均是匠工对照书写的墨迹凿刻其上,因此不能忠实地再现原作。本丛书将原帖和当代名家的临本紧密结合,对照印刷。可以使临习者看到原帖和临本之间的异同,从而感受到书家对原帖的理解和把握。在欣赏体味原帖的同时,可参照临本摹写。

本套丛书邀请孙伯翔、张建会、刘运峰、刘集林、顾毅五位当代书法家临写。这五位书法家在书法教学和研究方面的造诣为世人所公认,其临写的范本为广大书法学习者所认可。此次收录的临摹作品并非一般示范性的选临,而是书家花费大力气完成的通临,有的还包括不同时期的临摹作品,反映书家对经典的再认识、再表现过程。这种完整性可以呈现经典碑帖的全貌,从而使临习者获得一定的启示。

作者简介

刘运峰,1963年4月出生,河北省束鹿县(今辛集市)人。毕业于南开大学,获博士学位。南开大学文学院教授、博士生导师,系全国出版专业学位研究生教育指导委员会委员、中国鲁迅研究会理事、中国书法家协会会员、天津市书法家协会学术委员会副主任、天津市新闻工作者协会理事、天津市解放区文学研究会副会长。主要编著有《鲁迅佚文全集》、《鲁迅全集补遗》、《鲁迅著作考辨》、《藏书——因鲁迅而展开》、《版本?文本?故实——中国现代文学与传播论丛》、《中国书法全集》(三国两晋南北朝碑刻?摩崖卷)、《中国书法赏珍》、《刘运峰书法集》、《马蹄湖边忆旧游》等。

用户评价

说实话,我很少读那种纯粹的“古籍释读”类书籍,通常会觉得文字过于晦涩,专业术语堆砌,读完后感觉收获不大,主要还是因为很多版本在翻译和注解上处理得过于僵硬和学院派。但最近看到一本关于宋代文人笔记的选集,体验完全不一样。那本书的翻译工作做得极其到位,它没有一味追求古文的字面对应,而是精准地捕捉到了原作者那种带着戏谑或洒脱的语气,读起来就像是古人亲自在跟你絮叨家常一样亲切自然。注释部分也很有趣,不仅仅是解释生僻字,还加入了许多当时社会风俗、典故背景的“八卦”信息,让那些陈旧的文字瞬间活了起来,充满了烟火气。这种翻译风格,成功地架起了一座沟通古今的桥梁,让晦涩的学术不再高高在上,而是变得可亲可爱,极大地激发了我继续阅读下去的热情。

评分这本关于篆隶精研的典籍,最让我欣赏的是它对不同碑帖之间风格演变的梳理逻辑。作者没有简单地罗列各个时期的代表作,而是建立了一个清晰的脉络图,从早期的浑厚古拙,到中期的圆润含蓄,再到后期的隶意开张,每一步的过渡都辅以严谨的文献考据和细节比对。比如,在解析“蚕头燕尾”的形态变化时,它特别拿出了三件风格迥异的作品进行横向对比,用放大图清晰地指出了入笔和出锋的微妙差异,这种层层递进、由表及里的分析方法,对于初学者来说是最好的入门阶梯,而对于有一定基础的人来说,也是深化理解的利器。它成功地将枯燥的“技法学习”提升到了“审美鉴赏”的高度,让我开始关注到笔画背后的时代精神和书写者的心性流露,这种学术深度的挖掘,才是真正有价值的。

评分我最近入手了一套关于魏晋风度的研究文集,那套书的排版简直是灾难性的。字体大小不一,行距忽松忽紧,注释往往跳脱得让人摸不着头脑,有时候甚至会出现错字漏页的情况,读起来体验非常割裂。每次尝试深入理解某一个复杂的哲学概念时,总会被这种粗糙的物理呈现打断思路,不得不反复回溯查找,极大地影响了阅读的连贯性和沉浸感。更别提它的配图了,那几张重要的壁画拓片,印得模糊不清,色彩失真严重,根本无法分辨出原作的笔法细节,简直是浪费了宝贵的视觉辅助材料。对比起来,那些专注于书法艺术、讲究“法度”的出版物,在细节处理上就显得专业多了。好的图书不光要有好的内容,更应该提供一个优质的“媒介”,让内容得以最清晰、最舒适的方式传递给读者,这套文集在这方面做得实在太让人失望了,感觉更像是匆忙的学术速印品,而非精心打磨的作品。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮。封面选用了一种略带粗砺感的纸张,手感非常扎实,配合着古朴典雅的字体排版,一下子就把人带回到了那个金石气息浓厚的年代。内页的纸张选择也十分考究,米黄色的调子不仅保护了视力,更衬托出了碑刻文字的苍劲有力。侧边裁切的处理也很用心,翻阅起来有一种厚重而又顺滑的体验。装订上采用了线装加胶装的混合方式,既保证了平摊的便利性,又增加了整体的耐用性,放在书架上绝对是视觉焦点。尤其是那种油墨散发出来的淡淡的,带着年代感的味道,让人忍不住想立刻沉浸进去,去触摸那些穿越千年的笔触痕迹。整体来看,从选材到工艺,都体现了出版方对传统文化深沉的敬意和对读者体验的极致追求,绝对不是那种敷衍了事的印刷品,而是值得珍藏的艺术品级别。这种对细节的执着,让人对内容本身也充满了更高的期待,仿佛每一次翻动,都是在与历史进行一次无声的对话。

评分我对于那些宣称“入门”或“速成”的技法书总是抱有天然的警惕心,因为书法这种需要长期磨砺的技艺,岂是几页图解就能速成的?很多这类书籍往往只停留在表层的描摹阶段,教你如何用“笔”,却从不教你如何“写心”。然而,最近翻阅的一本关于楷书结构原理的专著,却颠覆了我的这种看法。它没有谈论任何一笔一划的具体形状,而是专注于结构中的“力学平衡”和“空间分割”的内在逻辑。比如,它用几何图形和重心分析法来解释偏旁部首在字中的位置关系,以及如何通过调整内部留白来营造视觉上的稳定感。这种从宏观结构入手,建立底层逻辑思维的方式,比单纯模仿单个字形要高明得多。它教会了读者一套分析和拆解任何字帖的能力,真正做到了“授人以渔”,让我意识到,结构比笔画的细节处理更为根本。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有