具体描述

内容简介

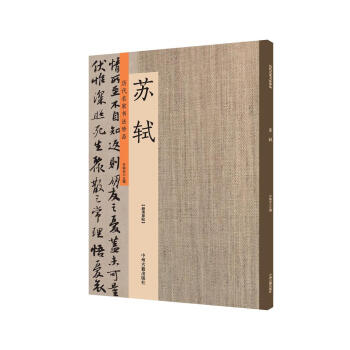

《历代名家书法珍品》丛书共32册,精选历代书法名家精品,如王羲之《兰亭序》、《十七帖》,孙过庭《书谱》、草书《千字文》等代表作。采用大8开,高清全彩影印,锁线装订,最大限度地发挥图书的鉴赏功能。

作者简介

许裕长,男,1953年出生,广东陆丰市人。中国美术家协会、中国书法家协会会员。广东省第八、九、十届政协委员,广东省人民政府文史研究馆馆员,广东人文艺术研究会会长,广东省粤风书院院长、广东省中国画学会理事,广东画院特聘研究员,广东省海外联谊会副会长,广东省海外书画交流会会长,作品多次参加全国、省、市展览发表并获奖。

内页插图

前言/序言

苏轼(一○三七—一一○一),字子瞻,又字和仲,号东坡居士,眉州眉山(今四川眉山)人,北宋大文学家、大书法家,唐宋八大家之一,宋代文学最高成就的代表。其诗文书画,在当时均取得巨大的成就,跟随者众,影响深远。其文汪洋恣肆,豪迈奔放,与唐代韩愈并称『韩潮苏海』。其诗题材广阔,清新雄健,善用夸张比喻,独具风格,与当时黄坚并称『苏黄』。其词开豪放一派,与南宋辛弃疾同是豪放派代表,并称『苏辛』。 其书法天真烂漫、生机勃发,与北宋黄坚、米芾、蔡襄并称『宋四家』。他甚至连厨艺都精通,据传东坡肉、东坡肘子等菜肴便是他的原创。苏轼在如此多的领域达到顶尖的水平,与其出身、天赋、勤奋、经历与机遇等,不无联系。

元丰三年,苏轼谪居黄州(今湖北黄冈),生活困顿。黄州通判马正卿将已经荒芜了的几十亩军营旧地交给他耕种。营地位于黄州的东坡。次年春天,苏轼于其上筑雪堂,并作《雪堂记》。唐代诗人白居易有《步东坡》诗云:『朝上东坡步,夕上东坡步,东坡何所爱,爱此新成树。』苏轼因仰慕白居易,故自号曰『东坡居士』。

苏轼是初唐大臣苏味道之后。其祖父苏序,乐善好施,心性旷达。其父苏洵,即《三字经》里提到的『二十七,始发愤』的『苏老泉』。苏洵勤于学习,善于教子,与其子苏轼、苏辙并列『唐宋八大家』。苏轼自小在这样的环境成长,接受了良好的教育,少年时就已经名动四川。他本以为这一生将出将入相、位极人臣,做一番治国平天下的丰功伟业,没想到却历经坎坷、大起大落,也许这正是上天为了成就他而让他必须经历的磨难。

苏轼的艺术成就是多方面的,在绘画领域强调神似,主张画外有情,别有寄托,提倡『诗画本一律,天工与清新』,为以后『文人画』的发展奠定了一定的理论基础。

其书法则精擅行、楷,曾经遍学晋、唐、五代等诸家之长,将王僧虔、徐浩、李邕、颜真卿、杨凝式等名家的创作风格融会贯通,自成一家。他学习书法有两点与众不同。一是在执笔上采用三指执笔法,与常规的五指执笔法不同,有些像现在执硬笔的手法,故在运笔时力量会偏转,反映到字上就是字体线条飘逸朗润、圆中寓方,而字形则向右上方过度倾斜,形成左秀右枯的独特风格,也即黄坚与他调侃时戏称苏字是『石压蛤蟆』的造型。二是重视字外功,不像别的书法家一味强调勤学苦练的作用,而是十分讲究学问修养对书法的影响。他的经典诗句『退笔如山未足珍,读书万卷始通神』深刻而又形象地指出了知识容量对书法意境的影响,即在书法当中要体现出书写者的情趣、节操与胸怀,这也就是后人所总结的『宋人书法尚意』的源泉所在。苏轼曾自称:『我书意造本无法』,『自出新意,不践古人』。其书法笔画轻盈灵动,结构倾侧多姿,章法天真烂漫,意趣别有洞天,其楷书《丰乐亭记》、行书《黄州寒食诗帖》、草书《醉翁亭记》等都是不可复得的神品,为后世推崇备至。

林语堂先生曾这样评价:『苏东坡是一个无可救药的乐天派,一个伟大的人道主义者,一个百姓的朋友,一个大文豪、大书法家、创新的画家、造酒试验家,一个工程师,一个憎恨清教徒主义的人,一位瑜伽修行者佛教徒、巨儒政治家,一个皇帝的秘书、酒仙、厚道的法官,一位在政治上专唱反调的人。一个月夜徘徊者,一个诗人,一个小丑。但是这还不足以道出苏东坡的全部。他比中国其他的诗人更具有多面性天才的丰富感、变化感和幽默感,智能优异,心灵却像天真的小孩——这种混合等于耶稣所谓蛇的智慧加上鸽子的温文。』

由于年代久远,其传世书迹不多,有《赤壁赋》《洞春色赋》《中山松醪赋》《黄州寒食诗帖》《昆阳城赋》《李白仙诗卷》《获见帖》《邂逅帖》《天际乌云帖》《元丰三年净因院画记》《楚颂帖》等。

用户评价

这本关于苏轼的书,着实让我领略到了这位千古文豪的非凡魅力。开篇的文字犹如一股清泉,潺潺流过心间,细腻地描绘了苏轼在不同人生阶段的心境变化。作者似乎与苏轼进行了一场跨越时空的对话,将他诗词中的豪迈、旷达,以及那份深藏于心底的孤独与执着,一一剖析得淋漓尽致。特别是对他在黄州时期作品的解读,那种在逆境中不曾放弃对美的追求,对生活的热爱,读来让人肃然起敬。书中的语言风格时而磅礴大气,如同苏轼的笔力一般遒劲有力;时而又婉约含蓄,恰似他词中的温柔乡。这种文风的转变,非常贴合苏轼多变的生命体验,让人沉浸其中,仿佛能感受到他笔尖流淌出的墨香与温度。装帧设计也十分考究,厚重的纸张和典雅的排版,都提升了阅读的质感,让人愿意捧卷细读,反复品味。

评分读完这本书,我仿佛进行了一场沉浸式的文化考察。作者的文字功底深厚,行文流畅自如,简直可以称得上是一种享受。他对于宋代文人圈子的描摹,尤其精彩,那些才华横溢的朋友们,如何在彼此的激荡下成就了那个时代的文化高峰,被描绘得如同一幅流动的清明上河图。这种集体智慧的闪光,使得苏轼的形象不再孤立。此外,书中穿插的一些小考据,比如对某一首诗词具体创作环境的考证,虽然是枝节末节,却极大地丰富了阅读的趣味性和知识性。它不仅仅是一本人物传记,更像是一部微观的宋代士大夫生活史。那些关于饮食、器物、风俗的描述,都让整个阅读体验变得饱满而立体。

评分这本书的叙述角度非常新颖,它巧妙地避开了对苏轼事功的简单罗列,转而深入探讨其思想内核的演变轨迹。我特别欣赏作者在处理历史争议性事件时的克制与客观。没有一味地褒扬,也没有刻意的贬低,而是用一种近乎审视的目光,去还原历史的复杂性。这种冷静的分析,使得整部作品的学术基调得以保持,同时又不失可读性。对于像我这样对宋代文化有一定了解的读者来说,这本书提供了许多新的视角去重新理解苏轼的选择与智慧。比如,关于他晚年在海南的生活描写,作者并没有将其渲染成悲情故事,而是着重体现了他在困境中如何通过艺术和友谊自我疗愈的过程。这让我感悟到,真正的伟大,往往诞生于看似绝境的地方。

评分这本书给我的最大冲击,在于它成功地捕捉到了苏轼身上那种“矛盾的统一体”特质。他既是那个在朝堂上直言敢谏、锋芒毕露的改革者,又是那个在山林湖海间寄情山水、淡泊名利的隐士。作者的高明之处在于,他没有试图调和这些矛盾,而是将它们并置展示,让读者自己去体会这种张力。全书结构严谨,层次分明,从早年的意气风发,到中年的贬谪漂泊,再到晚年的归隐豁达,每一步都走得坚实有力。文字间透露出对苏轼深沉的理解和敬意,但又不失批判性的审视,使得评价既有温度,又有深度。对于任何想深入了解宋代文人精神世界的人来说,这本书都是一份不可多得的珍贵藏品。

评分初次翻开这本书,我便被其中叙事的节奏感所吸引。它不像一般的传记那样平铺直叙,而是巧妙地将苏轼的生平与他所处的时代背景、人际交往穿插融合。作者的笔触很“轻”,却有着“重”的内涵。他没有过多地渲染历史的宏大叙事,而是聚焦于苏轼作为一个“人”的真实情感:他与友人的唱和之乐,他对仕途的无奈与挣扎,甚至是他生活中的一些琐碎小事,都被描摹得栩栩如生。这种“细节见真章”的手法,让我看到了一个更立体、更接地气的苏东坡。尤其是在描述他与佛学、禅宗的交汇时,那种由表及里的哲学思辨,让人在阅读故事的同时,也获得了一次精神上的洗礼。合上书本时,脑海中浮现的不再是教科书上那个遥不可及的伟人,而是一位有血有肉、有情有义的智者。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有