具体描述

编辑推荐

中国书法艺术源远流长,光辉灿烂。本社继第一辑《历代名家碑帖临习技法精解》(31本)——第25届“金牛杯”优秀图书银奖之后,现推出第二辑《历代名家书法珍品》(32本)。本套丛书邀请中国美术家协会、中国书法家协会会员,广东省第八、九、十届政协委员,广东省人民政府文史研究馆馆员,广东省中国画学会理事许裕长担任主编,精选历代书法名家精品,如王羲之《兰亭序》、《十七帖》,孙过庭《书谱》、草书《千字文》等代表作。采用大8开,高清全彩影印,锁线装订,很大限度地发挥图书的鉴赏功能。

内容简介

《历代名家书法珍品》丛书共32册,精选历代书法名家精品,如王羲之《兰亭序》、《十七帖》,孙过庭《书谱》、草书《千字文》等代表作。采用大8开,高清全彩影印,锁线装订,很大限度地发挥图书的鉴赏功能。

内页插图

前言/序言

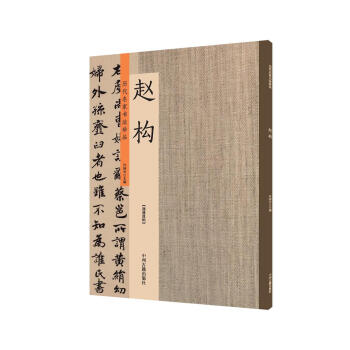

赵构(一一○七—一一八七),字德基,宋南迁后第一位皇帝,宋徽宗赵佶第九子,宋钦宗赵桓异母之兄弟。宋高宗赵构与宋徽宗赵佶,是北宋与南宋之交的两位皇帝,都是才华横溢的艺术家,也都在政治上留下不少诟病。赵佶是亡国之君,而赵构即位以后,为保个人皇权,不愿在大好形势下北进,召回抗金名将岳飞,并在奸相秦桧的协助下,以『莫须有』的罪名将其冤杀,为后世嗟叹。

然而他在位时,毕竟还是保得半壁江山的相对稳固,并且缔造了一个经济与社会文明较为发达的封建王朝。抛开政治上的得失,赵构本人在艺术上修为极深。他精通诗词,善于音乐,更下过苦功于书画,若非政治上的变迁,本完全是一位足以与其父赵佶相提并论的艺术家。他的书法,在南宋整个时期都可以说成就极为突出。由于地位尊崇,追风者极众。这也一定程度上造成南宋整体书风的萎靡而保守。赵构精于诸般书体,擅写真、行、草等书,笔墨秀丽,笔画潇洒,自然流畅,具有魏晋流派的人文主义之神韵。

他的书法早年从宗室而出,并汲取北宋米芾的笔意,其后更是追慕晋唐遗风,尤钟『二王』,独成一家之气质。赵构勤习书法,尝自言:『余自魏、晋以来以至六朝笔法,无不临摹,众体备于笔下,意简犹存取舍,至若禊帖,测之益深,拟之益严,以至成诵。』他整理收集宣和内府因战乱而散失的前代各种法帖书迹,身体力行,大力提倡研习书法。他认为:『士人于字法,若少加临池之勤,则点画便有位置.无面墙信手之愧。』他自己喜欢摹写《兰亭序》,每每书写,便赠予皇族子孙及朝中重臣,一时在南宋上流建筑掀起学书的高潮。由于他的地位尊崇,朝野上下无不争相效仿,一定程度上也使得南宋书体在艺术的多样性上颇有缺失。南宋杨万里在《诚斋集》中说:『我高宗初作黄字,天下翕然学黄;后作米字,天下翕然学米;最后作孙过字,故我孝宗与今上皆作孙字。』

赵构偏安一隅,政治上趋向于保守,这使得整个南宋的社会生活与思潮,都趋向于保守的特质,即令反映在书法上,也是如此。自『靖康之变』后,赵宋南迁,许多中原文人学者也随之移居江南,繁荣了江南地区的文化艺术的创作。宋高宗本身具备深厚的艺术修养,在书法上尤有造诣。由于社会生活相对稳定,艺术活动呈欣欣向荣之态。由于整个宋朝书坛受苏轼、米芾、黄坚、蔡襄等四家影响至深,且随着北宋时期刊刻的《淳化阁帖》在书法界广泛流传,南宋的书学者也纷纷奉宋四家以及王羲之、王献之为圭臬,学帖之风大盛。帖学也在南宋得到了长足发展,《鼎帖》《淳熙秘阁续帖》《世釆堂帖》等先后问世。宋高宗赵构不但自己临习酷爱书法,还设置了专门的书学堂,为书学者提供了良好的学习和研究的环境。上行下效,南宋书坛出现了不少的书法高手,然究其创作,多不及北宋时期的创新与突破,书体较为板滞,缺乏生气。

赵构治国上的才能毁誉参半,然而他的书法上取得的成就还是令人重视的。他在任上推行的一些政策,采取的一些做法,对保护当时的文人艺术家,以及发展传统文化艺术,则起到了重要的作用。即便在书法上未能有足够的创新,起码也为后来的书法艺术的发展和繁荣打下了坚实的基础。

赵构政务繁忙之余,勤于创作,常与书画家切磋交流,打磨书艺。他的楷书字体工整,结体从容,笔画俊逸,多在院画题跋中出现,对南宋楷书的演变,具有重要的影响。行书则追晋人笔意,尤工王羲之《兰亭序》,风格秀丽,结字妍媚,清和俊秀,书风隽永。他的草书以章草为主,从王羲之而来,受唐人孙过影响甚深,水平也很高。代表作有《临虞世南真草千字文》《真草书养生论卷》《洛神赋》《赐岳飞批札卷》《暮春三月诗帖》《徽宗文集序》《题马和之唐风图卷》《后赤壁赋》。

用户评价

这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,从封面到内页的纸张选择,都透露出一种对传统文化深深的敬意。那种略带肌理感的纸张,上手触摸时,仿佛能感受到历史的温度。尤其是那些高清的拓印效果,即便是细节处那些微妙的笔触变化,也都被精准地捕捉了下来,这对于研究书法艺术的同道中人来说,无疑是一份珍贵的视觉盛宴。我常常对着其中一幅宋徽宗的瘦金体摩挲良久,那种清瘦、挺拔的韵致,通过这种高质量的复刻品,似乎更容易被现代人领会。它不仅仅是一本可以翻阅的书,更像是一个微型的艺术展览,随时可以邀请你进入那个辉煌的时代,去感受古人的心境和技艺的精妙。

评分坦白说,我最初对这类汇编性质的书籍抱持着一丝保留,总觉得零散的名家作品堆砌在一起,可能缺乏一条清晰的脉络。然而,这本书巧妙地打破了我的固有印象。它在版式编排上展现出了一种超越简单罗列的匠心。无论是横向的对比,还是纵向的风格演变,都处理得极其自然流畅,使得读者在欣赏单幅作品的同时,也能轻易捕捉到不同时代、不同地域书风的细微差异与内在联系。那种对历史脉络的梳理,并非生硬的文字说教,而是通过作品本身的并置和序列,潜移默化地引导着读者的理解,这种“润物细无声”的编辑手法,实在值得称赞。

评分这本书给我带来的最大触动,或许在于它所蕴含的“时间感”。当我们凝视这些流传千年的笔墨时,不仅仅是在欣赏一种艺术形式,更是在与那些逝去的伟大灵魂进行一场无声的对话。书中所选作品的广度和深度,让我得以窥见中国文人精神世界的一个侧影。那种从容不迫的书写姿态背后,是千锤百炼的学识与胸襟。这种深层次的精神共鸣,远非单纯的视觉愉悦所能比拟。它提醒着我们,在当下这个信息爆炸、节奏飞快的时代,沉下心来,感受一笔一划中所蕴含的定力和敬畏之心,是多么的重要和奢侈。

评分从收藏的角度来看,这本册子的装帧质感和内容的权威性,使得它具备了长期的保存价值。如今许多印刷品都是“快消品”,很快就会因为技术的迭代或装帧的脆弱而失去光彩。但这本书,无论是从纸张的耐久性还是印刷工艺的精良程度来看,都显示出一种“传世”的愿望。它摆在书架上,本身就是一道沉静的风景线。我期待未来能有更多这样用心制作的艺术图书出现,让那些散落在历史尘埃中的美好,能够以最光彩夺目的姿态,继续启迪和滋养我们这一代人。

评分作为一名业余的书法爱好者,我最看重的是资料的准确性和可参考性。市面上很多所谓的“珍品集”往往在细节处理上粗糙不堪,很多微妙的墨韵和结体上的巧妙安排在低分辨率的印刷中荡然无存。这本书在这方面做到了极致的克制与尊重。我对比了几个我比较熟悉的碑帖的局部,发现即便是那些极其细小的飞白和枯笔,其形态特征也保留得非常到位,这极大地提升了这本书的实用价值。它不再是单纯的“看热闹”,而是成为了一个可以供人临摹、揣摩的可靠工具书,是案头上不可或缺的良师益友。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有