具体描述

内容简介

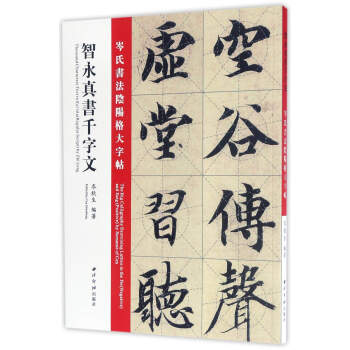

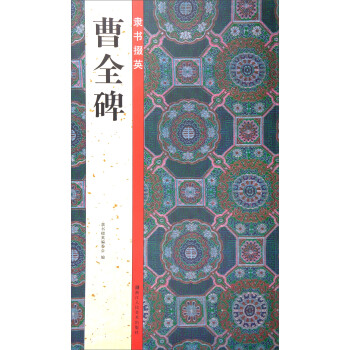

现代印刷技术空前发达,其印制法帖逼真之程度,远过古人双钩填墨及汇刻。而且,基于原碑帖的放大与缩小,更可全方位地展现书作的精神风采,这是极方便于书法学习的。鉴于此,本社选编了这套书法经典放大丛帖。所选法帖多是原文字较小者,因而“放大”也就具有了价值。这些碑帖都是佳作杰构,赵孟頫在《兰亭十三跋》中说:“昔人得古刻数行,专心而学之,便可名世。”本套丛书字数远非“古刻数行”可比。放大本不仅追求原色,而且尽量做到保持原帖的点画、字形、行气、章法之“真貌”,使原作由于字“小”而不易见的韵致得以充分展现。如此既利于学习,也增强了欣赏的多元性。怀素(725—785,一作737—?),唐代书家。俗姓钱,幼时出家,法名怀素,字藏真,长沙(今属湖南省)人。其性灵豁畅,嗜酒,一日九醉,时人谓之“醉僧”。初贫无纸可书,尝于故里种芭蕉万株,以供挥洒;书不足,乃漆一盘书之,又漆一方板,书至再三,盘板皆穿。每遇寺壁、衣裳、器皿靡不书之。弃笔堆埋于山下,号曰“笔冢”。《小草千字文》,书于唐贞元十五年(799)。84行,1045字。书法古朴淡雅、苍劲静穆。或谓“一字值一金”,遂誉为“千金帖”。明文徵明“绢本晚年所作,应规入矩,一笔不苟,可谓平淡天成”语,堪谓允论。于右任谓:“此为素师晚年ZUI佳之作。所谓‘松风流水天然调,抱得琴来不用弹’意境似之。”现藏台北故宫博物院。此次放大出版,以飨读者。

前言/序言

用户评价

这本书的装帧厚度和内容密度形成了鲜明的对比,它给人一种“看似轻盈,实则沉重”的阅读体验。我花了好几天时间,只是反复摩挲其中几页,试图理解怀素在行笔时对重心的转移是如何处理的。这本书的特色在于,它似乎没有过多地添加现代的注释或导读文字,而是最大程度地保留了原作的“原汁原味”。这种克制的做法,反而让读者不得不更加依赖自己的眼睛和对书法的直觉去解读。这对我来说是个挑战,也是一种解放。它没有直接告诉我该怎么写,而是提供了一面极致清晰的镜子,让我去对比自己目前的不足。我特别喜欢它在边缘处理上那种不拘一格的气度,不像宋人那样工整严谨,怀素的这种“无法无天”才是真正的小草精髓,这本书忠实地记录下了这份洒脱。

评分说实话,我最初买这套书是抱着“试试看”的心态,毕竟市面上关于怀素的资料太多了,很容易出现重复和肤浅。但翻开正文后,我立刻感受到了不同。这本书的编排逻辑似乎没有采用传统的“从头到尾逐字解析”的模式,而是更侧重于将某些特定笔画组合或者章法结构进行提炼和展示。我注意到,它对怀素晚年那种越发奔放、近乎“颠狂”的笔势捕捉得特别精准。特别是那些连绵不绝的长线,书中对墨痕的浓淡变化做了很细致的区分,这对于理解草书的“气韵生动”至关重要。我尝试着在旁边的小楷练习本上模仿了几处转折,感觉这本书提供了一种不同于我以往接触到的教材的视角——它更像是邀请你直接进入怀素的创作现场,去感受他如何在瞬间完成一个复杂的结构。这种直观的引导,比枯燥的理论讲解有效得多,让人忍不住想立刻拿起笔来,跟随那飞扬的笔锋一探究竟。

评分作为一名长期练习小草的书友,我最看重的就是“参照性”和“准确性”。很多影印本为了追求墨色的统一,往往会过度处理,使得怀素原作中那种饱满与枯涩并存的层次感丢失了。然而,这本《千字文(二)》的呈现方式,让我看到了很多之前被忽略的细节。比如,在某些起笔处,墨的“润”与“涩”的交界,那一点点的飞白是如何巧妙地融入整体结构的,这些都是判断功力的关键。这本书的版式设计非常开阔,留白得当,使得每一个字都能独立地被观察和分析,而不是被前后的字形挤压。我甚至发现,通过放大,可以清晰地看到纸纤维被笔锋划破的痕迹,这简直是“墨迹考古”的乐趣所在。这对我理解“意在笔先”有了更深刻的认识,它强调的不是快速书写,而是在精准控制力量的前提下,让墨色自然流淌出来的状态。

评分这部《书法经典放大·墨迹系列:怀素小草千字文(二)》的装帧和印刷质量真是没得说,纸张的选择非常考究,那种略带米黄的纹理,摸上去就有一种亲切的历史感。装帧厚实,翻阅起来手感极佳,丝毫没有廉价印刷品的松垮感。光是看着这封面设计,那种简约中透露出的古朴韵味,就已经让人心生敬意。我特别留意了放大效果,细节呈现得非常到位,那些飞白和连带之处的微妙变化,即便是初学者也能清晰捕捉到。对于研究怀素的笔法演变来说,这种清晰度是至关重要的。它不像有些影印本,墨色深浅不一,或者线条模糊不清,这部书在影像还原上达到了很高的水准,几乎能让人感受到当年老先生运笔时的力度和节奏。我一直希望能找到一套能真正“读懂”古人笔意的资料,这本似乎很有潜力,光是翻阅的过程,就是一种视觉上的享受和精神上的熏陶。它不仅仅是一本临摹用书,更像是一件艺术品,值得细细品味和收藏。

评分我一直认为,真正的书法研究,是需要耐心和时间的沉淀的。这套《墨迹系列》的设计理念似乎也认同这一点。它不是那种让你“速成”的教材,而是让你“慢下来”的伴侣。我习惯在夜深人静时,泡一杯清茶,慢慢地、一页一页地对着这本字帖看。这种阅读过程是极度放松却又高度集中的。它不像很多普及读物那样急于展示最终效果,而是耐心地剖析了过程中的每一个“意外”和“自然”。特别是对于“千字文”这种长篇巨制,如何在长篇中保持气势不衰,这本摹本给予了我极大的启发。它似乎在告诉我,怀素的内在力量是源源不绝的,关键在于你如何引导它,而不是强行挤压它。这本书成功地捕捉到了这种内在的生命力,非常值得深入研究。

评分好书……

评分好。

评分好。

评分When I was ten years old, there was an old man living in my neighborhood. He didn’t have the opportunity to study in school, but he learned how to make wood furniture. Every time people went to ask him to solve some problems of furniture, he was willing to help them.

评分还可以吧

评分好书……

评分When I was ten years old, there was an old man living in my neighborhood. He didn’t have the opportunity to study in school, but he learned how to make wood furniture. Every time people went to ask him to solve some problems of furniture, he was willing to help them.

评分好很好

评分一般般一般般一般般一般般

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有