具体描述

编辑推荐

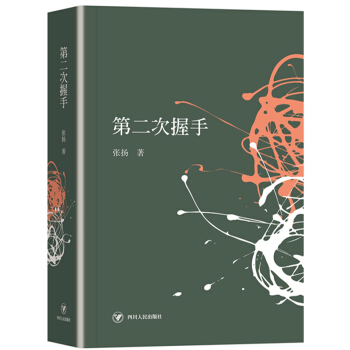

作者曾说:从某种意义上说,我一生只写了一本书,即《第二次握手》。而对它从来不满意,一直在不停地重写改写,从手稿和“手抄本”时代即是如此,而这一版是我*满意的一稿。精装本《第二次握手》是作者的封笔之作,无论在思想内涵、故事结构、人物刻画和叙事描写、遣词用句等方面都更为用心,也表现了不凡的功力。

较之1979年中国青年出版社版,经过数十年的积淀,增加了20多万字的再创作,把多年积累的思考和素材融入其中,并且,突破了当年创作的特定的历史环境,从叙事背景到人物塑造,都给予了充分的空间,涉及的事件和人物更接近历史真实。

相比2006年人民文学出版社版,作者在60多万字的基础上,不惜割爱,大量删减枝蔓篇幅,故事更紧凑,环环相扣,引人入胜。更特别的是,在中国日益强大的今天,精装本更突出了科学的重大作用。

内容简介

这是一部一版再版描写老一代科学家的爱情、生活和事业的抒情诗一样动人的心灵小说。它感动过整整一个时代的*国人。作者以细腻的笔触,刻画了丁洁琼、苏冠兰、叶玉菡等爱国科学家的感人形象,展示了他们的奋斗精神、卓越优异、无私奉献和铮铮傲骨;它是*国当代*著名的“三角恋爱”小说,却全景式地写到“抗战”和“二战”,描写了一位*国女物理学家参与研制美国**批原子弹,对20世纪人类世界*惊心动魂的事件——广岛、长崎遭受原子弹轰炸作了细致的描绘和公正的结论:恶有恶报。作者简介

张扬,湖南省作家协会专业作家。1994年为湖南省作家协会副主席,2004年为湖南省作家协会名誉主席。1961年发表处女作。1963年创作出《第二次握手》(初稿),后多次重写。“文化大革命”中产生的1970年稿造成全国规模的手抄本流传,张扬因此于1975年1月被“四人帮”逮捕并内定死刑。1979年1月,在胡耀邦直接干预下平反。《第二次握手》1979年7月正式出版后,初版印数达430万册,至今居新时期以来我国当代长篇小说发行量之首。精彩书评

《第二次握手》我还是在手抄本流传时读的,至今印象深刻。——温家宝

我曾如获至宝地阅读了当时风行的手抄本《第二次握手》。我为书中主人公的命运,为作者对人物倾注的情感,为文笔的优雅美感,所吸引、所打动。

——张春贤

《第二次握手》感动了整整一个时代的中国人。

——鲁豫

前言/序言

我们民族的美丽与尊严(代序)

本书初稿于1963年2月,之后多次重写。其1970稿曾以手抄本形式流传全国,遭到“四人帮”围剿,作者因此于1975年1月被捕入狱。1979年1月平反。同年7月长篇小说《第二次握手》正式出版,总印数达430万册(另有4种少数民族文译本),居新时期以来当代长篇小说发行量的第一位。2006年6月该书第2版问世。今天呈现在大家面前的是第3版(2012版)。

一位曾积极参加过“围剿”的大学教师说“这本书以三角恋爱为线索,手段并不高明”——然而一个并存的事实是,这部“三角恋爱小说”在精神领域和社会生活中激发的首先不是男女情爱,而是政治情绪。

1974年10月14日,“四人帮”成员姚文元看过这部手抄本后指出“这是一本很坏的东西,不是一般的坏书”。1974年12月7日,新华社《国内动态清样》(第3297号)认定该书“内容极其反动”。1976年6月,《起诉状》指控该书“毒汁四溅”,要求“严惩”,即处作者以死刑。——他们并不注意书中的“三角恋爱”是否高明。他们突出表现出来的是政治情绪,很强烈的政治情绪。

更多的中国人却表现出另一种政治情绪。“文革”期间,江西赣县一位干部把这个手抄本列为子女们的“生活教科书”,将《第二次握手》与《红楼梦》相提并论,在词作中说“闻红楼由来手抄就”,愤怒质问“似这等好书,何罪之有”?!甘肃一个青年认为这部手抄本有“一股巨大的超原子能的力量”,“给我们以前进的动力”。2003年3月,主持人鲁豫在一个电视节目中称这部手抄本“感动过整整一个时代的中国人”。2006年3月,作家简平在一篇散文中回顾:“看到后来,心中真像燃起了光明的火炬!”“现在想来,这是黑暗岁月里怎样一幅让人温暖的图景,人们通过书所传递的信念,是理想,是信任。”2011年4月,北京法院在一个判决书中这样谈到《第二次握手》:“在那个风雨如晦的特殊年代,它是反抗文化专制的火炬,为无数向往光明的读者薪火相传。进入新时期后,它的正式出版又成为思想解放的一面旗帜。”

——“超原子能的力量”,“前进的动力”,“思想解放的旗帜”,“感动整整一个时代的中国人”,“信念”、“理想”和“信任”,“心中燃起光明的火炬”和“反抗文化专制的火炬”等等,无论如何都不会是对男女情爱(包括“三角恋爱”)的描写和形容,只能是政治情绪的表达,很强烈的政治情绪。

《第二次握手》平反后不存在“革命”或“反革命”的问题了,却发生了另外的争论或情绪。

1981年电影《第二次握手》在全国公映并被介绍到海外。翌年,发行量达150万份的《大众电影》杂志发表“一群留美中国学者的来信”,题为《〈第二次握手〉在美国放映引起哄堂大笑》,国内很多媒体竞相转发。大意谓他们最近在观看中国驻美使领馆放映的故事片《第二次握手》时发出“哄堂大笑”。所谓“留美中国学者”,这身份已经宣示比别人更有知识和更具权威。他们宣称,据他们所知没有任何中国人参加过美国研制世界上第一颗原子弹的“曼哈顿工程”,作品中的中国女科学家丁洁琼参加了此项工程纯系虚构,云云。

我当时想,就算是虚构吧,这就值得一群高等华人“哄堂大笑”了? 还想,所谓“一群留美中国学者”不知道的事情,别人就一定也不知道吗?

有人似乎预见到了这一点。1980年第2期《新湘评论》徐运汉的文章《文章得失众心知》写道:“关于丁洁琼这段履历的艺术构思,表面上看是一种大胆的凭空想象,其实,联系历史事实仔细想想,便会懂得,它完全是源自生活,是有客观事实作为根据的。”

——这在为《第二次握手》辩护的同时,也认定了丁洁琼的形象出于虚构。

大约是1985年,参加过新中国核武器理论设计的著名科学家、中国科学院院士何祚庥撰文谈《第二次握手》。大意谓这部书浓墨重彩,影响很大,可是书中所写科学事件完全不符合史实。众所周知当年曼哈顿工程没有任何中国人参加,可是作者却虚构出一位女科学家丁洁琼参加了美国第一颗原子弹的研制,云云。

——何祚庥先生后来以“打假”闻名。不知他的这篇文章,是否已经开始表现出这种倾向了。

某些外国人也参加进来。上个世纪80年代,日本友好人士片山义郎带领四名女助手翻译《中国女流(女性)文学选》,已经出版了厚厚四大本;但“男流”文学只译出一部就搁了浅,即《第二次握手》。所有的日本出版商都拒绝出版这部书。理由也是据他们所知,当年没有任何中国人参加过“曼哈顿工程”。

我给片山复信道:“即使我证实了确有中国人参加过‘曼哈顿工程’,日本出版商仍会拒绝出版《第二次握手》的。这里最重要的已经不是历史事实,而是‘民族感情’——世界上最早的原子弹炸在日本人头上,这成了某些日本人心目中的奇耻大辱。他们习惯于对美国人奴颜婢膝,却坚持藐视乃至敌视中国人民,而从不反省日本侵略者在中国犯下的滔天罪恶!”

韩国人相反。《第二次握手》2006版刚问世,他们立刻要求译成韩文出版。为什么?韩国在历史上受够了日本人的占领、欺凌和杀戮,韩国人至今保持着深重的民族感情,恨透了日本侵略者!所以,当他们看到在同样长期遭受日本侵略的中国,一个青年女子为民族复兴不远万里赴美留学,参加“曼哈顿工程”,为反法西斯战争的伟大胜利作出卓越贡献时,感到振奋。特别是看到书中一章题为《恶有恶报》,以这样的标题作为广岛遭受原子弹轰炸的定论,更感振奋!

然而最重要的终归是历史,是事实。问题到此应该回到起点上了:当年到底有没有中国人参加过“曼哈顿工程”?

《百科知识》1984年第2期载《华裔美国人》(据托马斯·索维尔著《美国民族问题》,陈华编译)。该文写道:“一位华裔美国女物理学家在第二次世界大战期间曾参与研制美国第一枚原子弹。”

——短短一句话却有两处不确。一,不是“第一枚原子弹”,而是“第一批原子弹”。“曼哈顿工程”成功研制的第一批原子弹共三枚,一枚在洛斯·阿拉莫斯沙漠上用于试验,两枚不久即用于轰炸广岛和长崎。二,那位中国女科学家当时并未加入美籍,因此不是“华裔美国女物理学家”,而是“中国留美女物理学家”。

早在1963年2月我写出《第二次握手》初稿之前已经得知有一位中国女物理学家参加过“曼哈顿工程”,只是在极左的历史年代中我不能说出获知此事的来龙去脉。进入新时期后可以说了,却仍然只是“说法”,没有证据。1984年第2期《百科知识》第一次提供了这个史实的凭据。

按照美国战时法规,参与“曼哈顿工程”者必须拥有美国或英国国籍,总人数多达53·9万(其中有15万名科学家和工程师,包括28名英国科学家)。对国籍的要求非常严格,连一位加拿大科学家都因不被认为是英国人而“清洗”出去。因此,一位中国女科学家参与“曼哈顿工程”,应该说是个奇迹。从某种意义上说,《第二次握手》写的就是这个奇迹。

一个中国人参加过“曼哈顿工程”——这意味着什么?《第二次握手》(2012版)写到艾森豪威尔总统与佩里将军的一段对话。总统问当年参加“曼哈顿工程”的总人数是多少?佩里答:五十三万九千人。总统纠正道:“不对,是五十三万九千零一人。”面对人们的茫然,总统说:“还有一位——丁洁琼教授。”他接着说:“哪怕只有一个丁洁琼,我们就不能说参加‘曼哈顿工程’的全都是美国人和英国人。哪怕只有一个丁洁琼,我们就必须看见她身后那个伟大的民族!”

如果说《第二次握手》确曾“感动过整整一个时代的中国人”,那是因为它表现了我们民族的美丽与尊严。

2012年6月于北京

用户评价

这本书的装帧设计简直是艺术品,厚实的硬壳摸起来沉甸甸的,充满了古典的质感,那种触手可及的厚重感,让人立刻就能感受到它承载的故事的分量。内页的纸张选用也极其考究,细腻而富有韧性,即便是长时间翻阅,也不会感到刺眼。书脊上的烫金字体在灯光下低调地闪耀着,与整体深沉的色调完美融合,散发出一种低调的奢华感。我特别喜欢它在细节上的用心,比如扉页的设计,那种留白的处理方式,既有留给读者的想象空间,又烘托出书籍本身的庄重。每次将它从书架上取下,翻开封面,都能体会到一种仪式感,仿佛即将开启一段重要的旅程。这种精装版的用心,显然是献给真正热爱书籍、珍视阅读体验的人的,它不仅仅是一本书,更像是一件可以收藏的艺术品,摆在书桌上,本身就是一种赏心悦目的装饰。

评分这本书带来的后劲实在太强了,我把它读完已经过去好几天了,但总感觉自己的思维模式似乎被某种看不见的力量微调了。它迫使我去重新审视生活中那些被我习惯性忽略的社会结构和人际关系中的微妙权力运作。以往读小说可能看完就翻篇了,但这本书的某些核心议题,像是植入了一个持久的算法在我脑中运行,不断地进行着数据分析和重构。我开始观察身边的人,试图去探究他们行为背后那些更深层次的驱动力,那种观察世界的视角被拓宽了,变得更加审慎和具有穿透力。它不仅仅是一个娱乐性的故事载体,更像是一份关于如何理解复杂世界的“使用说明书”,只不过这份说明书是用最精妙的文学语言写就的,让人在沉醉于故事的同时,不知不觉地完成了自我的认知升级。

评分从文学技法的角度来看,这本书的语言风格简直是教科书级别的示范。它既保有古典文学的韵律感和精确性,又注入了现代语境下的犀利与克制。句子结构变化多端,时而长句如河流般连绵不绝,承载着复杂的思绪和背景信息;时而又使用极短的、如同刀锋般的句子,瞬间截断读者的呼吸,达到强烈的节奏冲击。更令人称道的是词汇的运用,许多地方的动词和形容词选择,精准得仿佛是唯一正确的组合,没有丝毫的冗余或凑数之嫌。阅读时,我常常会特意放慢速度,细细品味那些措辞的微妙差别,体会作者是如何用最经济的文字,构造出最宏大、最深邃的意境。这不仅仅是阅读,更像是在欣赏一位大师级的雕刻家,如何用刻刀在石头上留下永恒的痕迹。

评分我必须承认,这本书在情感张力上的处理达到了一个令人咋舌的高度。它没有那种歇斯底里的爆发,所有的情绪都像是被压抑在冰层之下的暗流,虽然表面平静无波,但那种冷峻的张力却能轻易地穿透纸页,直抵读者的心底。那些关于选择、关于遗憾的描写,尤其是在描绘时代洪流下个体命运的无力感时,简直是神来之笔。我读到某些段落时,会情不自禁地停下来,不是因为写得晦涩难懂,而是因为文字的精准性让我感到了某种程度上被“看穿”的脆弱。作者对人性灰度的把握极其到位,没有绝对的善恶,只有在特定情境下做出的必然抉择,这种复杂性让人在合上书本后,依然要在脑海中与那些人物进行漫长的对峙和和解。

评分阅读的过程简直是一场对心智的马拉松训练,作者的叙事手法极其精妙,他似乎并不急于把真相摆在眼前,而是将线索像蛛丝马迹一样巧妙地编织进日常生活的表象之下。我常常需要在读完一个章节后停下来,反复咀徊那些看似不经意的对话和环境描写,试图去拼凑出人物内心最深层的动机。这种需要读者高度参与的阅读体验,与那些直白叙事的小说截然不同,它要求你必须调动所有的感官和逻辑能力去跟随作者的节奏。尤其是在处理多重时间线和视角切换的时候,起初会感到一丝迷惘,但一旦抓住其中的关键节点,那种豁然开朗的震撼感是无与伦比的。这哪里是简单的故事,分明是一场精心设计的智力迷宫,每一步都充满了挑战与惊喜。

评分喜欢。。。。。

评分赞!!

评分以前看过 想自己有本 就买了

评分京东购物就是快,就是放心,值得信赖!

评分非常好的一本书。

评分给儿子买的书,发货快,相信京东,一直在京东购买

评分读过老的版本,热血澎湃。

评分不错哦

评分好评,书很不错,配送也很快!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![儿童法案/麦克尤恩作品 [The Children Act] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12129256/58db736dN4fb92c15.jpg)

![航海图 [LA CARTA ESF?RICA] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11522605/53ed66ebN11779f39.jpg)

![超禁忌游戏.4 [南派三叔曾说: 中国的悬疑探险小说界,未来可关注两个人, 一个是贰十三,另一个,是宁航一。] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11988637/57fdf07aNb535aa11.jpg)